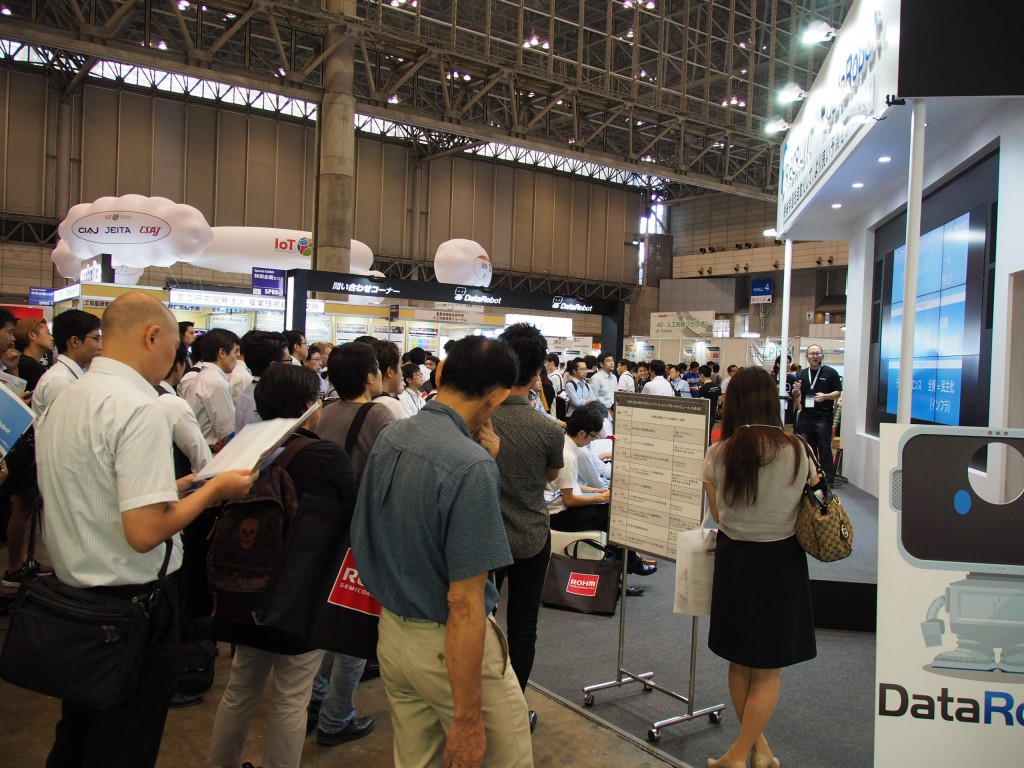

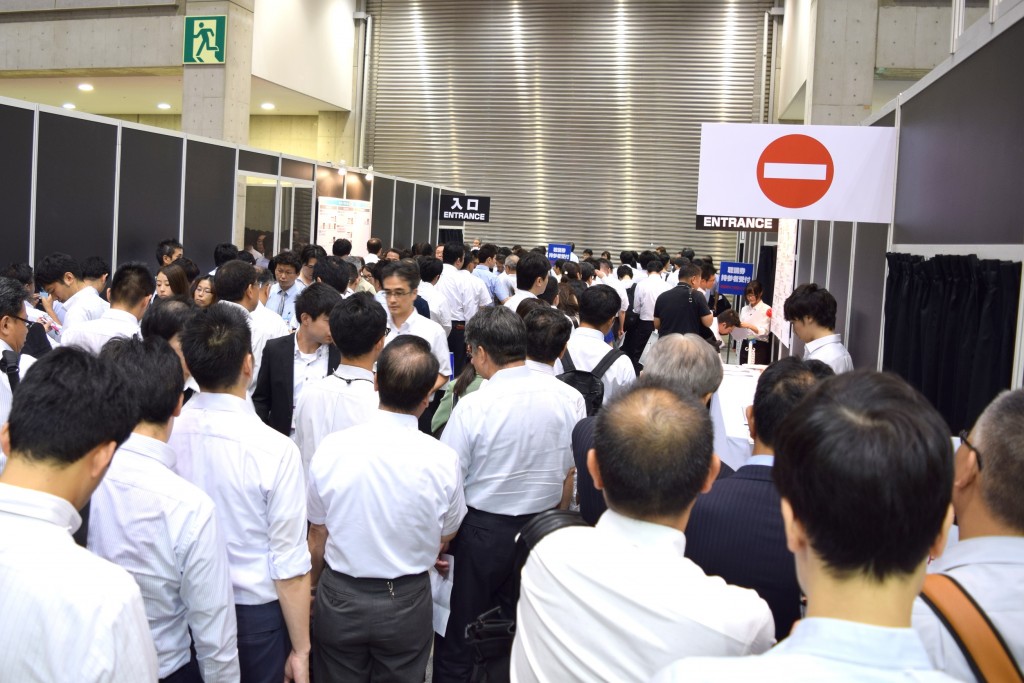

9月21日、千葉・幕張メッセで世界最大級のゲーム・コンテンツ見本市「東京ゲームショウ2017(TGS2017)」(主催:コンピュータエンターテインメント協会、共催:日経BP社)が幕を開けた。TGS2017は24日までの開催となっており、21・22日がビジネスデイ、23・24日が一般公開日となっている。今回はビジネスデイ初日に行われた基調講演“日本におけるe-Sportsの可能性”の模様をお伝えする。

テーマは“日本におけるe-Sportsの可能性”について。登壇者はNEWZOOマーケットアナリストのPieter van den Heuvel氏、Blizzard Entertainment『OverWatch』コミッショナーのNate Nanzer氏、Signia Venturesファウンディング・パートナーのSunny Dhillon氏、CyberZ執行役員の大友真吾氏。モデレータは日経BP社、日経テクノロジーオンライン副編集長の山田剛良氏が務めた。

開演に先立ち、主催者を代表してコンピュータエンターテインメント協会(CESA)の岡村秀樹会長が挨拶。

「e-Sportsは米国やアジアを中心に世界中で盛り上がりを見せている。CESAもe-sports委員会を立ち上げ、TGSでのステージなど積極的に活動してきた。先日発表した5団体との統合団体設立については、年内設立を目途に動く。e-Sports産業振興は、ゲームの文化的ステータス向上にも寄与する。今回のように複数の業界団体が統合するのは、ゲーム業界では世界初」と語り、ゲーム産業の拡大ならびに新ビジネスの広がりに期待を示した。

「e-Sportsは米国やアジアを中心に世界中で盛り上がりを見せている。CESAもe-sports委員会を立ち上げ、TGSでのステージなど積極的に活動してきた。先日発表した5団体との統合団体設立については、年内設立を目途に動く。e-Sports産業振興は、ゲームの文化的ステータス向上にも寄与する。今回のように複数の業界団体が統合するのは、ゲーム業界では世界初」と語り、ゲーム産業の拡大ならびに新ビジネスの広がりに期待を示した。

その後、各登壇者が自己紹介を行った。

Pieter van den Heuvel氏

大手パブリッシャーが参入し、リーグ戦などがあらゆる地域で行われているe-sportsの幼年期は終わったと言えるだろう。とはいえ成熟期に入るまでにはまだ遠く、重要な点が3つある。

まずM&A(合併・買収)の活発化だ。いかにその流れを受け入れつつ、同時に熱心なファンに寄り添うかということ。次に、収入の流れをパブリッシャーが検討しなくてはならなくなったということ。広告やパートナーシップなどを検討しつつ、新しい収益化を模索する必要がある。そして最後に、ゲームコンソールの問題。e-sportsはそのほとんどがPCゲームであり、ダウンロード販売によるものだ。家庭用ゲーム機の場合、異なるバージョンのプレイヤーが分断されてしまう。

Nate Nanzer氏

パブリッシャーの観点から言えば、e-sportsは以前の20年間はマーケティングに費やしてきたが、最近では観客動員数が非常に大規模になったことで従来のスポーツと同じように収益化できるようになってきた。企業がどんどん参入してきており、プロ制度の導入によりさらなる活性化も見込める。

『OverWatch』のように世界各国でプレイできるゲームを放映すれば、世界中で大勢が観戦することになる。ワールドカップにはあまりe-sportsが普及していない国からも参加することができ、日本からもAKTMというチームが見たこともないプレイをして世界を驚かせた。

Sunny Dhillon氏

これまでe-sportsを中心に投資を行ってきた、フロンティアと言える。最も成功したのはSuper Evil Megacorp(SEMC)であり、これは日本でも人気が出てきているゲームだ。観客動員数が非常に多く、全世界でトーナメントを10回以上行なっている。リリースから既に3年ほど経っているが、年末にかけてさらに規模の拡大が見込めそうだ。

逆に失敗した例もある。Team Emberという『League of Legends』チームに投資した際には、政治的な動きについていけず、撤退を余儀なくされた。

大友真吾氏

e-sportsの事業として『RAGE』という大会を開いている。RAGEの特徴的な点は、スター選手を生み出すために、選手にフューチャーしている点だ。 今年9月に行ったVol.5ではShadowverseとコラボした。今までRAGEを知らなかった人にもリーチすることができ、1万を超える来場者となった。

日本でも徐々にe-sportsを見る楽しさが普及しつつある。今後も四半期に1度程度のペースで開催し続け、市場の拡大をはかるとともに楽しさを提供していきたい。

続いて、パネルディスカッションが行われた。

選手育成のポイント、プロライセンスについて

Nanzer氏

外国人がアメリカでプロとして活動をするには、P1ビザが必要だ。これはダルビッシュがメジャーリーグでプレイするのに必要だったものと同じもの。以前は取得するのが困難だったが、最近では申請が多く、知名度も上がっている。知名度や地位の向上を考えたとき、模範となるのは韓国だ。韓国ではプロゲーマーが文化的に前向きにとらわれている。また、プレイヤーに投資することでインフラを構築することも大事で、最低賃金の報奨や退職金、健康保険なども考える必要がある。

投資家のプロチームへの投資について

Dhillon氏

投資しているのは新ゲームの開発、技術や解析、メディア、トーナメントの組織化やコミュニケーションなど。ベンチャー企業ではプレーヤー間のコミュニケーションを図ったり、選手内で作戦会議をしているところが多い。

投資にあたってはマーチャンダイズやメディア露出、チケット販売など収入源がしっかりしていなくてはいけない。また投資家の役割も認めてくれることも重要だ。

e-sportsにおける選手の見せ方

大友氏

e-sportsのアスリートは日本ではまだそれほど確立されていない。RAGEのファイナリストと話すと、「将来プロゲーマーとして働けるならいいが、不安もある」という返事が返ってくる。日本では選手の気持ちが先行していて環境整備がまだまだだ。

RAGEでは選手の見せ方として、シンプルかつ観客にかっこいいと思ってもらえるようにしている。入場の演出や、インタビュー映像ひとつとってもそうだ。特に、予選を勝ち上がった段階とファイナルの後では選手の顔つきも変わってくる。ゲーマーも見られるシーンを作ることで意識が変わってくるからだ。

イベントのオーガナイザーとして、選手にプロ意識をもってもらえるよう働きかけていく。

規模の大きな大会を開催することで、どのようなビジネスチャンスが生まれるか

Heuvel氏

西欧のマーケットを見てもらうと、収益を上げているそのほとんどがパブリッシャーであると分かる。以前はマーケティングツールだったものが収益を上げられるようになってきているが、まだまだ投資ととらえてる人が多いからだ。

Youtube やTwitter、Twitchなどのメディア権のビジネスモデルは出てきている。ブランディング、広告として保証を得られるライブストリーミングはチャンスと言える。米ではTV放映の取り組みも進んでいる。

しかし日本においてのe-sportsはまだ黎明期なので、あくまで投資対象という考え方が必要だ。最初の5年間でリターンを得られれば期待は上がっていくだろう。

ミレニアム世代にリーチする有効的な手段

Dhillon氏

今後はスマホによる視聴が主流になってくるだろう。それに合わせたコンテンツが求められる。ツイッターやインスタグラムの15秒の動画などが良い例で、そういうところで人気が高まることが重要だ。

ミレニアム世代は常にソーシャルネットワークで人とつながっていたいので、見るだけでなくコメントをすることができるなど、ソーシャルとしての性質が求められる。先日、米AmazonがTwitchを9億7000万ドルで買収したが、これは破格の投資だと思う。

RAGEのユーザー層について

大友氏

Vol.5でShadowverseとコラボした際、ユーザーが若いという印象を得た。先日e-sportsについて調査を行ったところ、10~20代の場合は過半数を超えていた。e-sportsを見るというカルチャーは若年層を中心にコア化し、一般化していくだろう。

e-sportsの五輪競技化について

Nanzer氏

重要なのは、e-sportsは従来のスポーツ競技とは異なるということで、ゲーム産業やソーシャルメディアの中でも議論が行われている。ただ、ワールドカップにチームジャパンが出たらみんなが応援するでしょう。それはe-sportsでも同じことです。

しかし、ミレニアム世代は必ずしも親がかっこいいと思っているものをかっこいいとは思わないので、そこには注意が必要です。

Heuvel氏

五輪で正式に採用されたとしても工夫が必要で、若い世代やゲーマーが考えているものにはならないでしょう。組織委員との連携が大事です。

Dhillon氏

メディアも気をつけなくてはいけないのが、ゲーマーが参加してない記事はつまらないということ。ゲーマーが注目するのはスタープレイヤーなので、企業のCEOを取り上げても盛り上がらない。

Nanzer氏

成功のためにはファンに本物であると感じてもらえるかどうかが鍵。たとえば五輪の場合、e-sportsにおける殺戮シーンなどは見せられない。そこさえクリアできるかどうか。

Heuvel氏

e-sportsと五輪の親和性も慎重に考えるべきだ。Youtubeやniconicoがあるなかで本当に五輪が必要か。

e-sportsを世界に広げるためには

Nanzer氏

なるべく多くのファンに楽しんでもらいたいと考えている。11月に行うイベントでは2万5,000人分のチケットが8秒で売り切れた。日本でこのようなイベントを開催すると考えたとき、当然現地の製作スタッフが必要となるし、各自治体の支援や会場の協力も欠かせない。e-sportsを拡大するためにはインフラの整備が重要で、その課題をクリアできれば日本は魅力的な市場と言える。インフラへの投資は今まで見られなかったが、最近ようやくはじまったと聞いているので期待している。

大友真吾氏

日本ではアジア競技大会の正式種目に採用されたことや、先の五輪の件などで、ゲーマーやe-sportsへの見方が大きく変わってきた。子供にとっては将来の選択肢でもある。

e-sportsの大会運営企業ももっと増えてほしい。大会が多く開かれれば、スポンサー企業のつきかたも変わってくる。スポンサーにとっては一部投資だとしても、盛り上がりが重要だ。