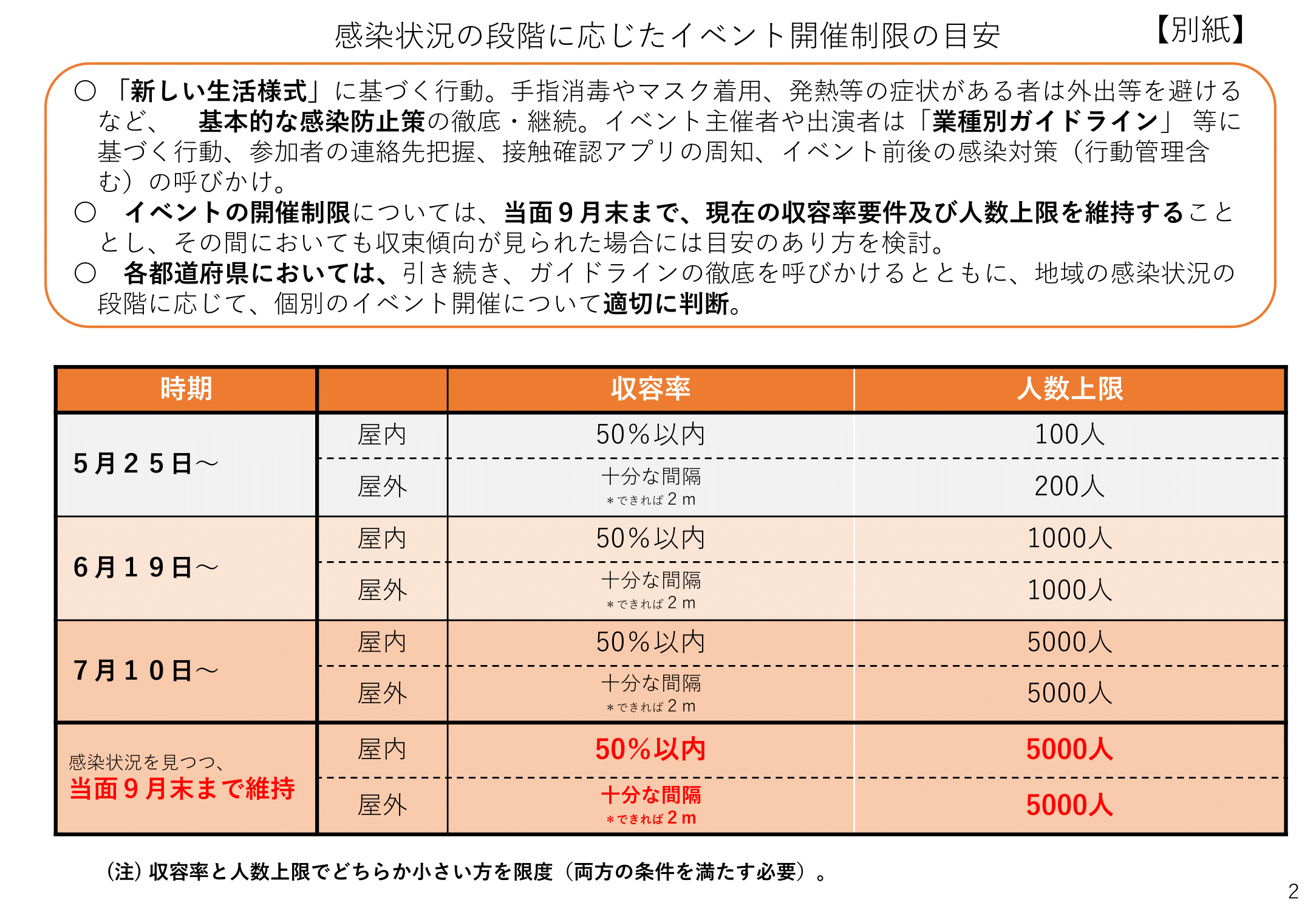

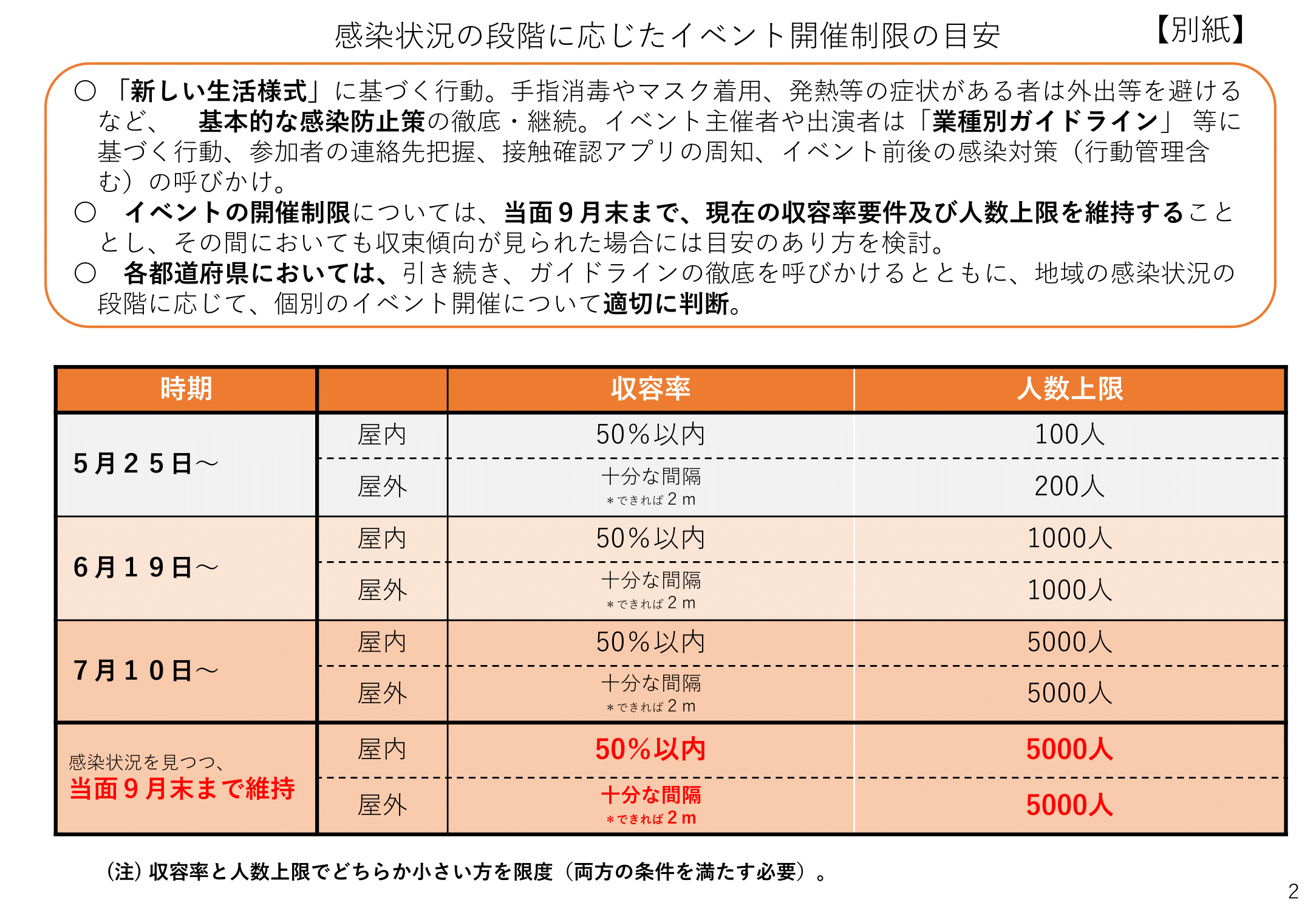

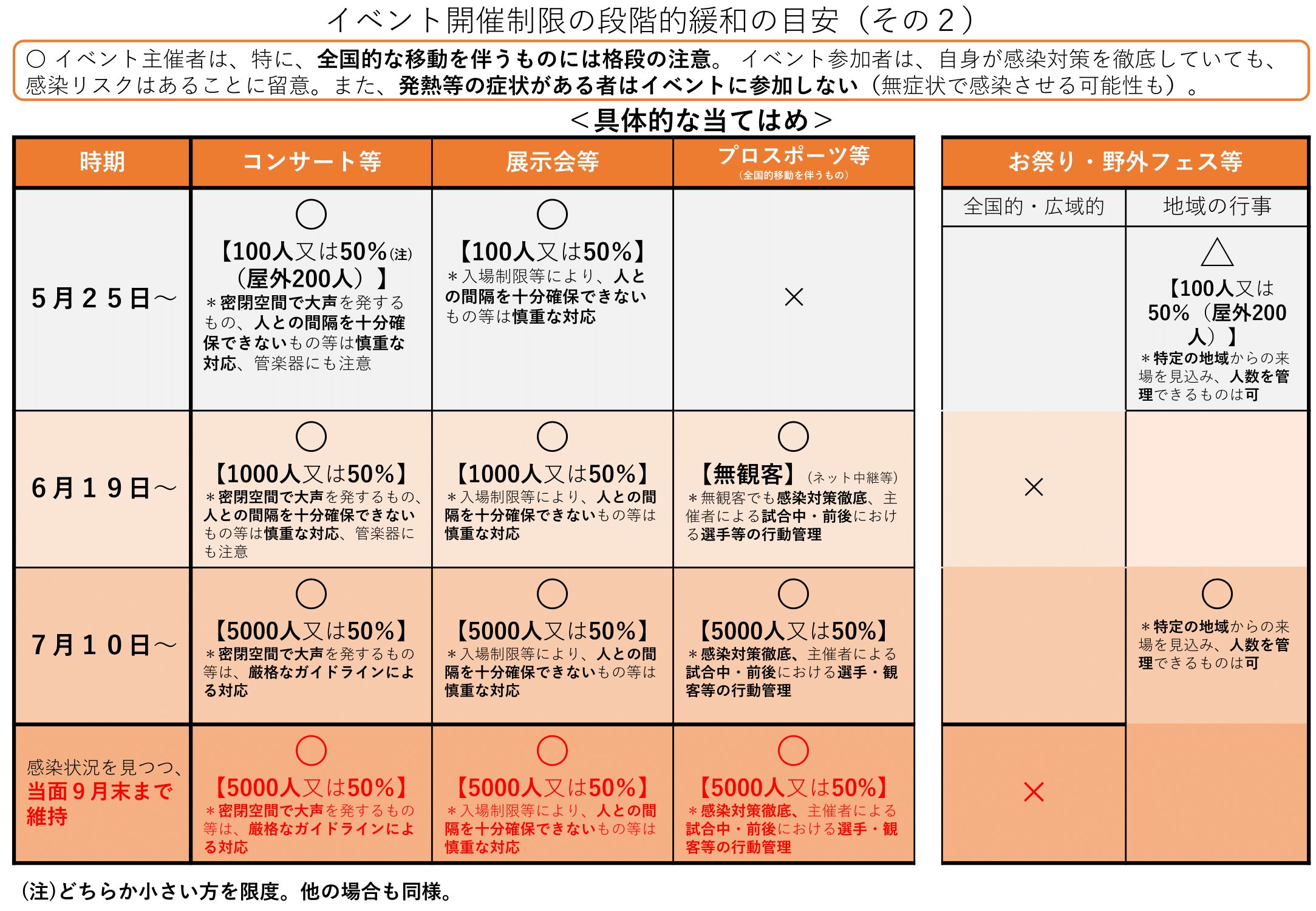

西村康稔経済再生相は8月24日、イベント開催制限のあり方について、現状の感染状況等に鑑み、8月末まで現在の人数上限(5000人)を維持することとされているが、当面9月末まで、現在の収容率要件及び人数上限を維持することとし、その間においても収束傾向が見られた場合には要件のあり方を検討すると発表した。

24日に開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会後の会見で、西村大臣は以下のように述べた。

「新規陽性者は下降してきているように見えるが、今後も減少傾向が続くかはっきり見えない。また医療体制への負荷が続いていることから、現在の制限を継続することを決定した。

収束傾向が見られた場合、直ちに人数無制限に緩和するのか、よりきめ細かな対応が必要かどうかは状況を見て判断する必要がある。

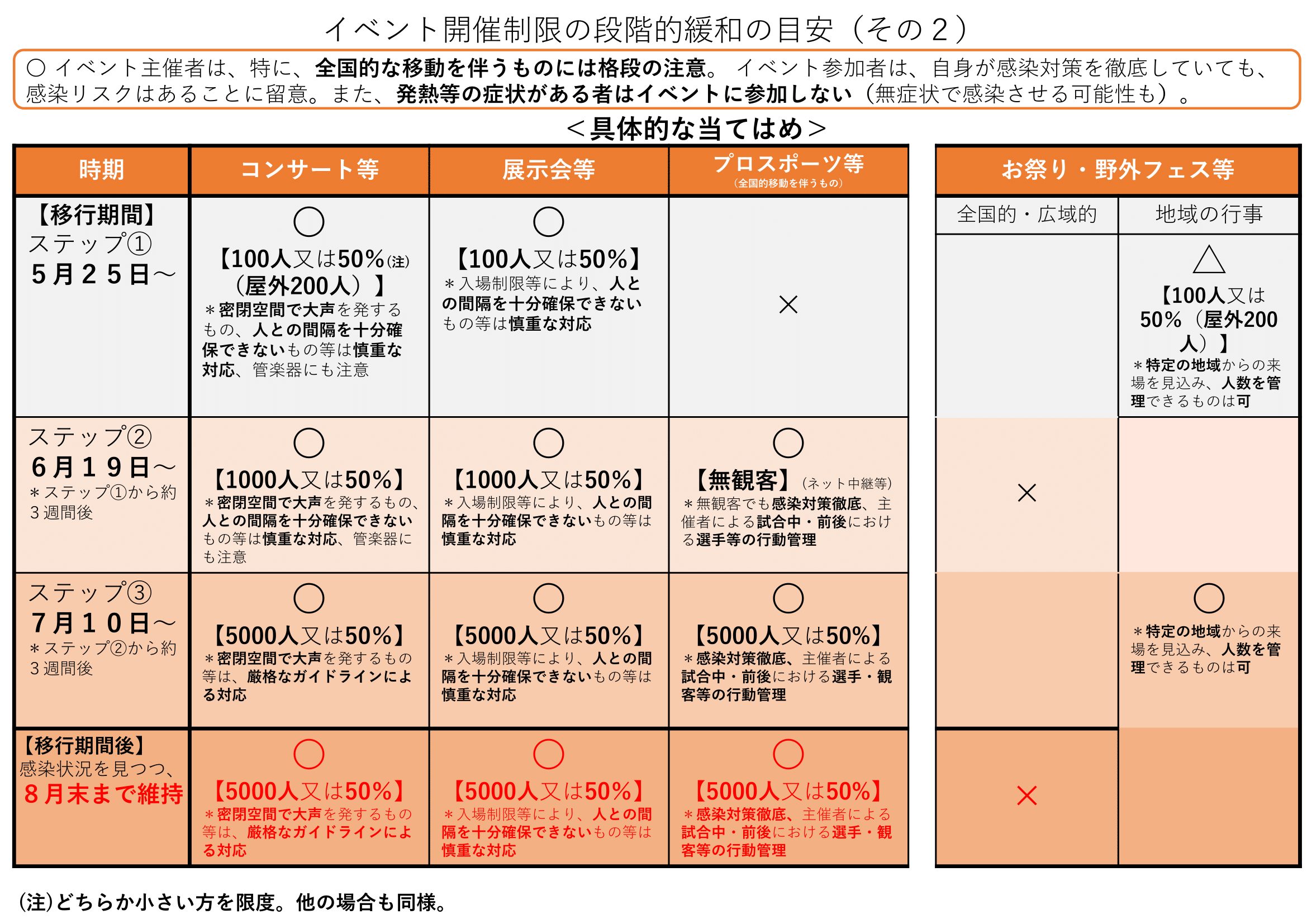

また分科会ではイベント自体で感染が広がっているわけではないことは理解しているが、イベントの前後、待ち合わせをしたり終わった後の飲み会などで感染を引き起こす可能性もあり留意が必要だという意見もあった」

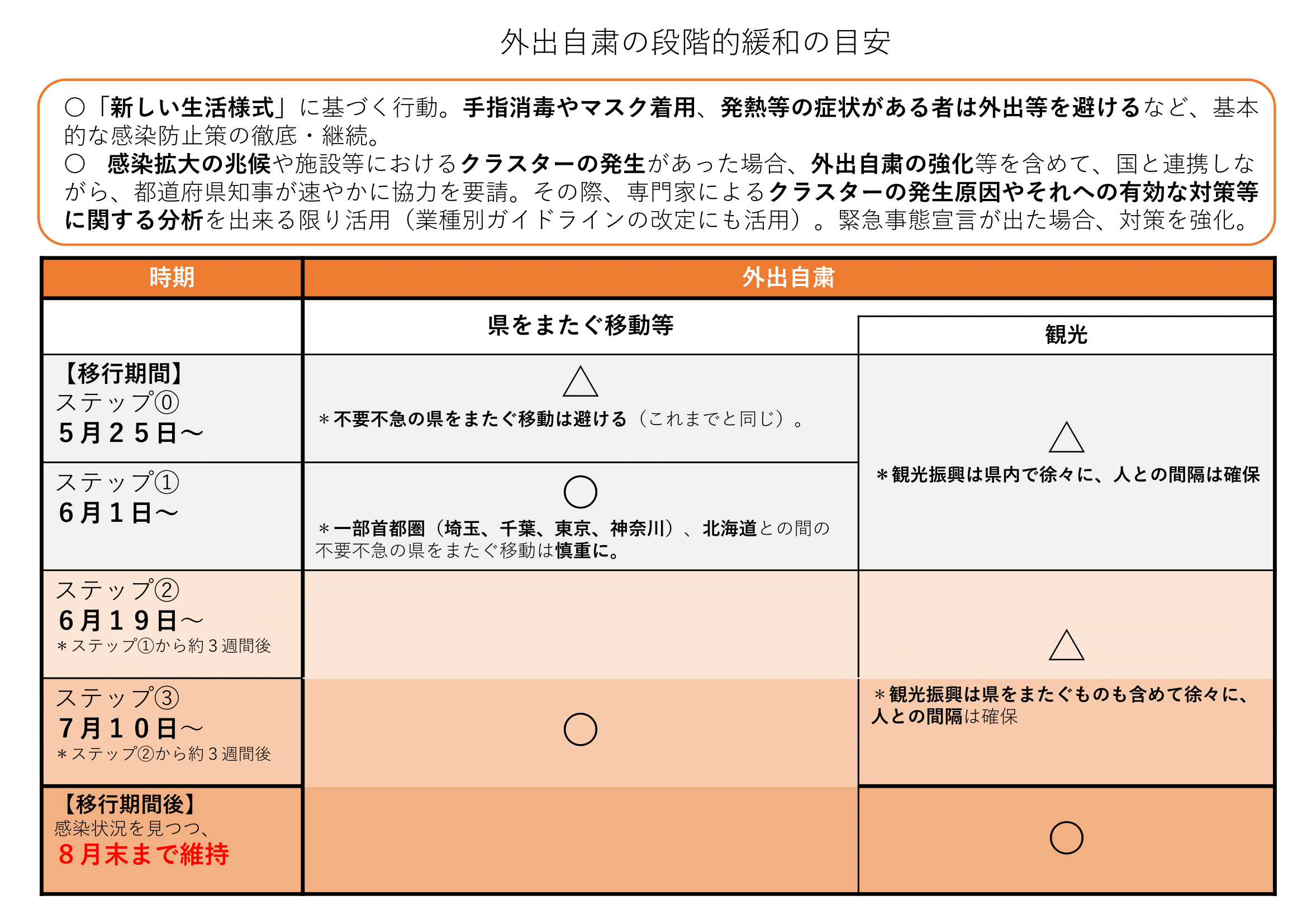

内閣官房HPより

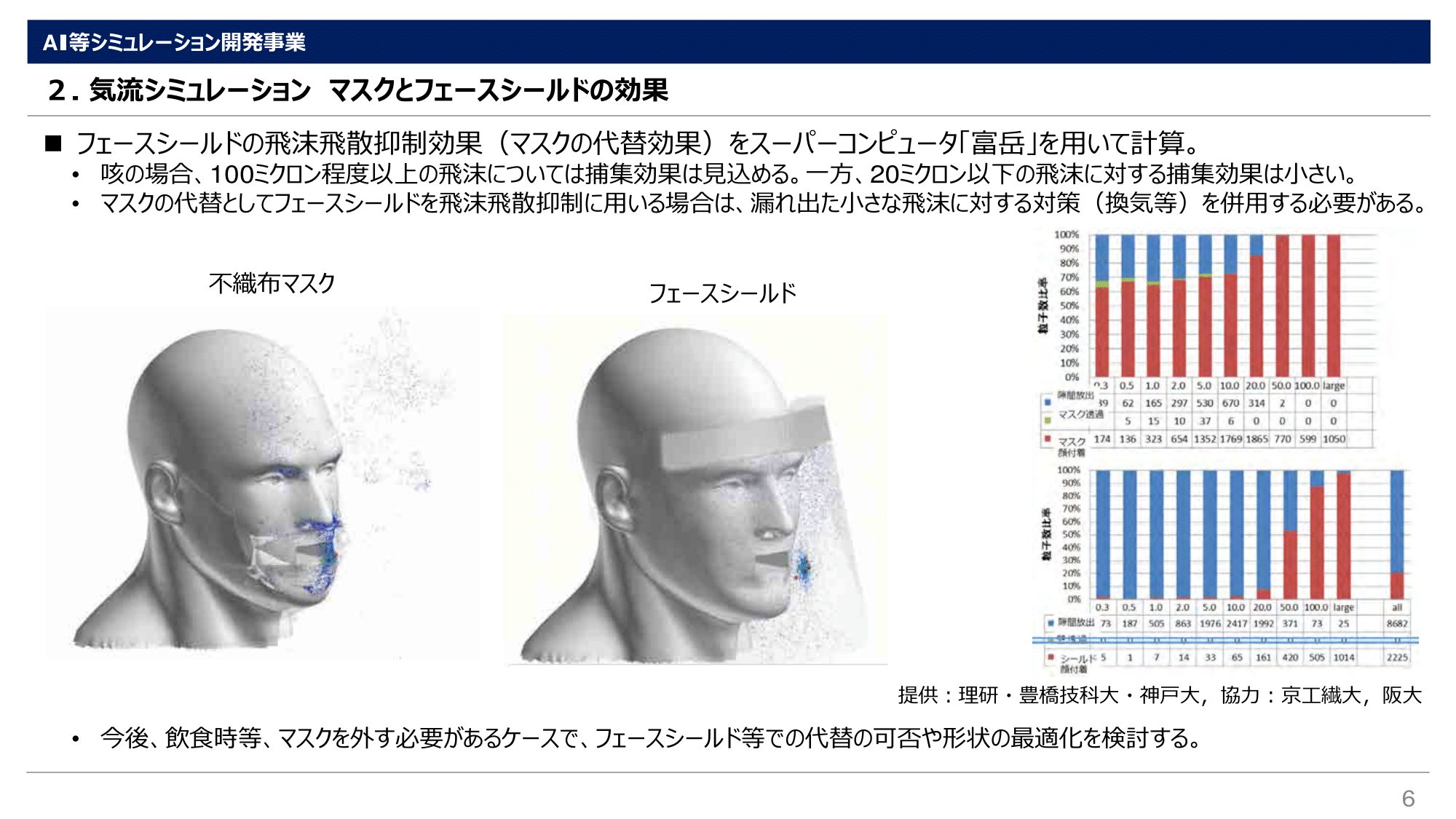

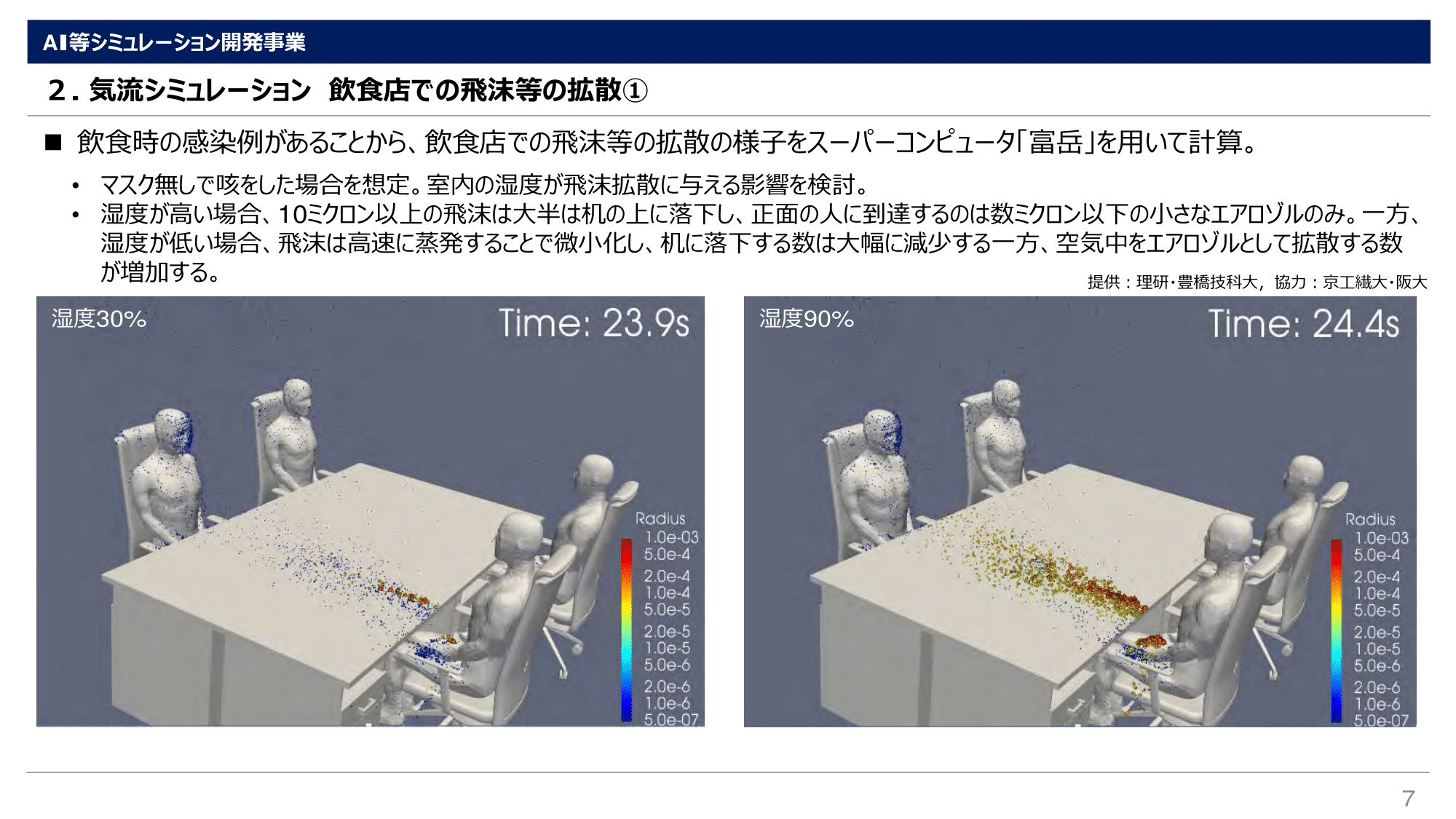

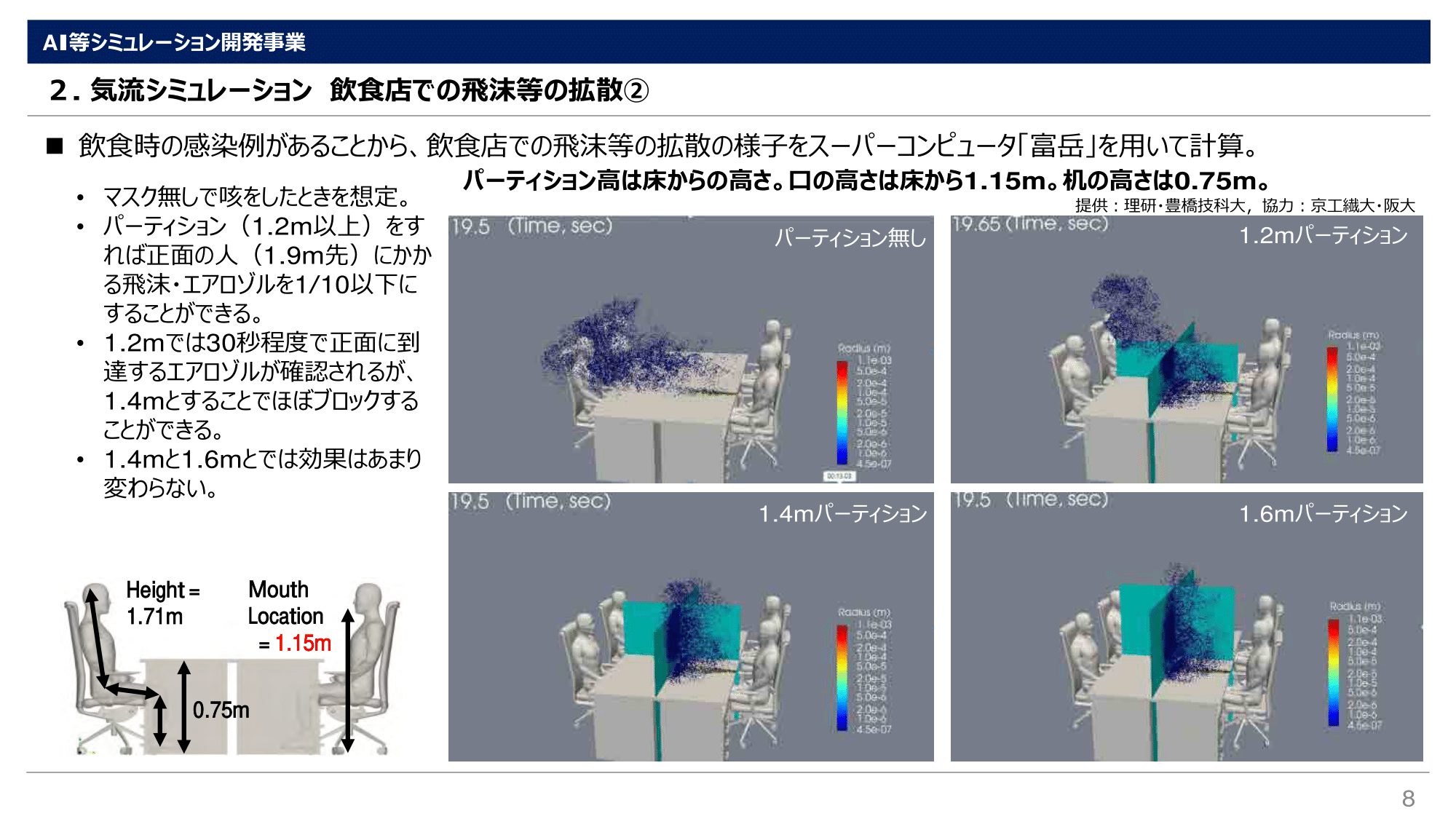

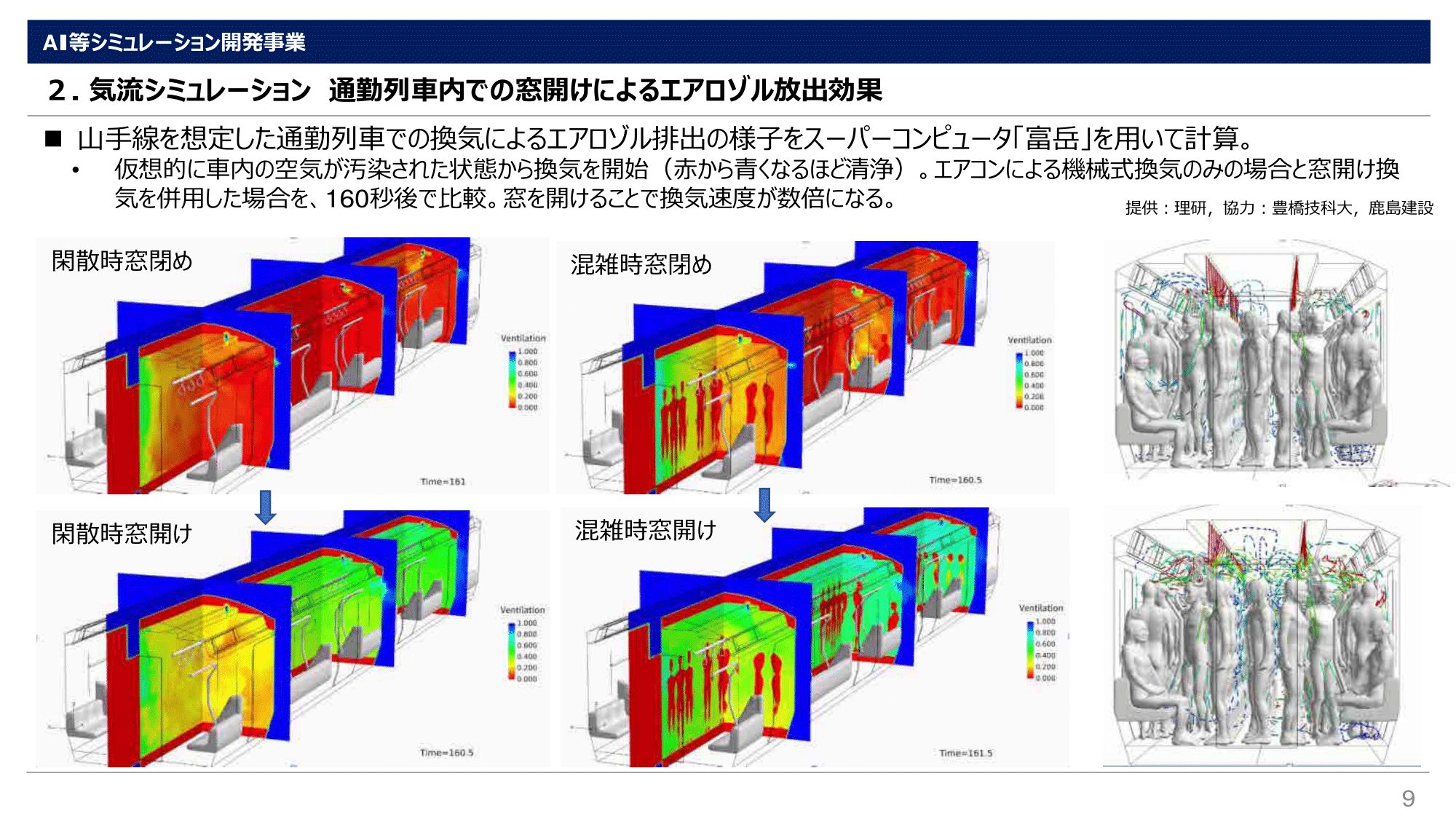

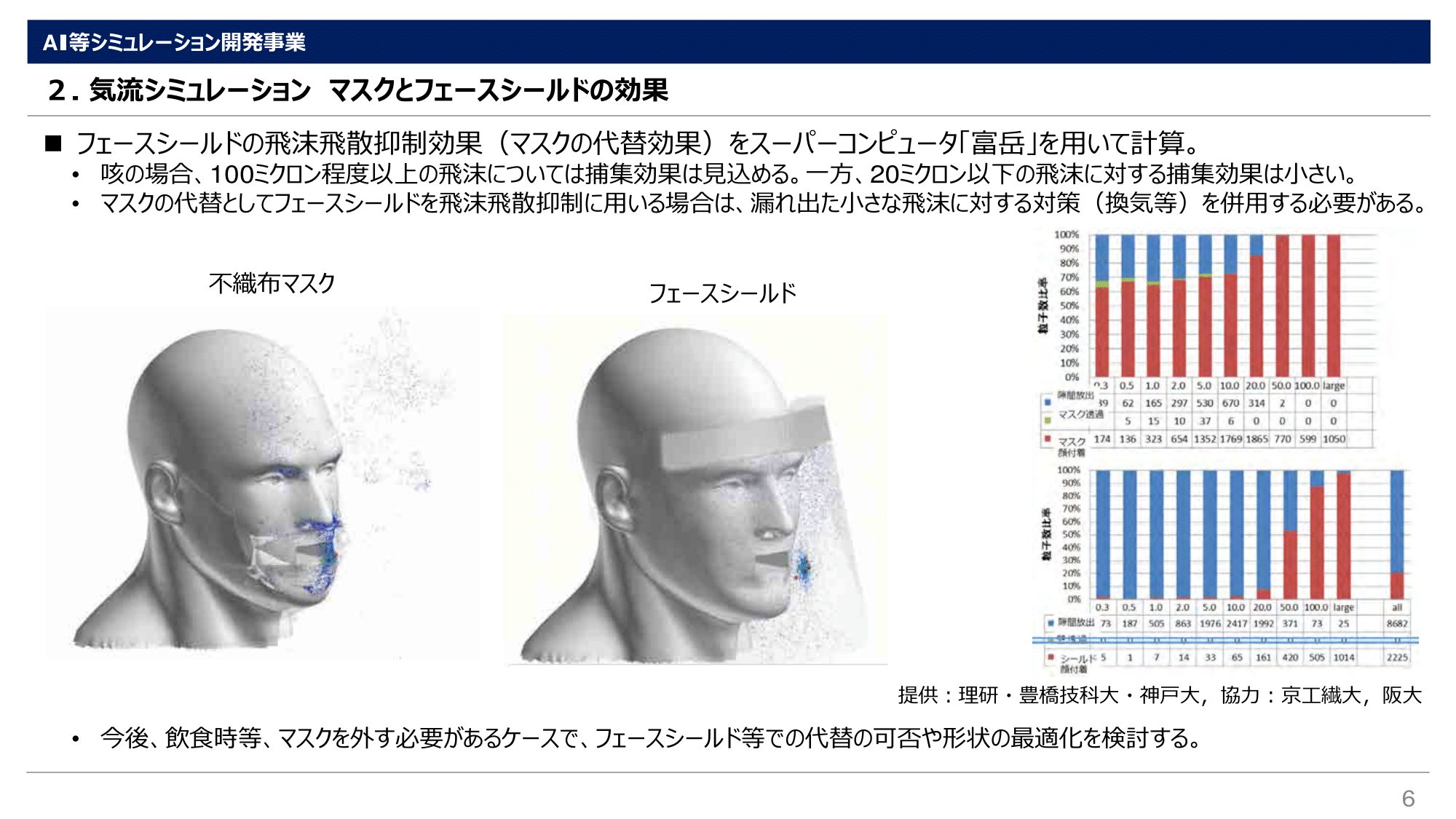

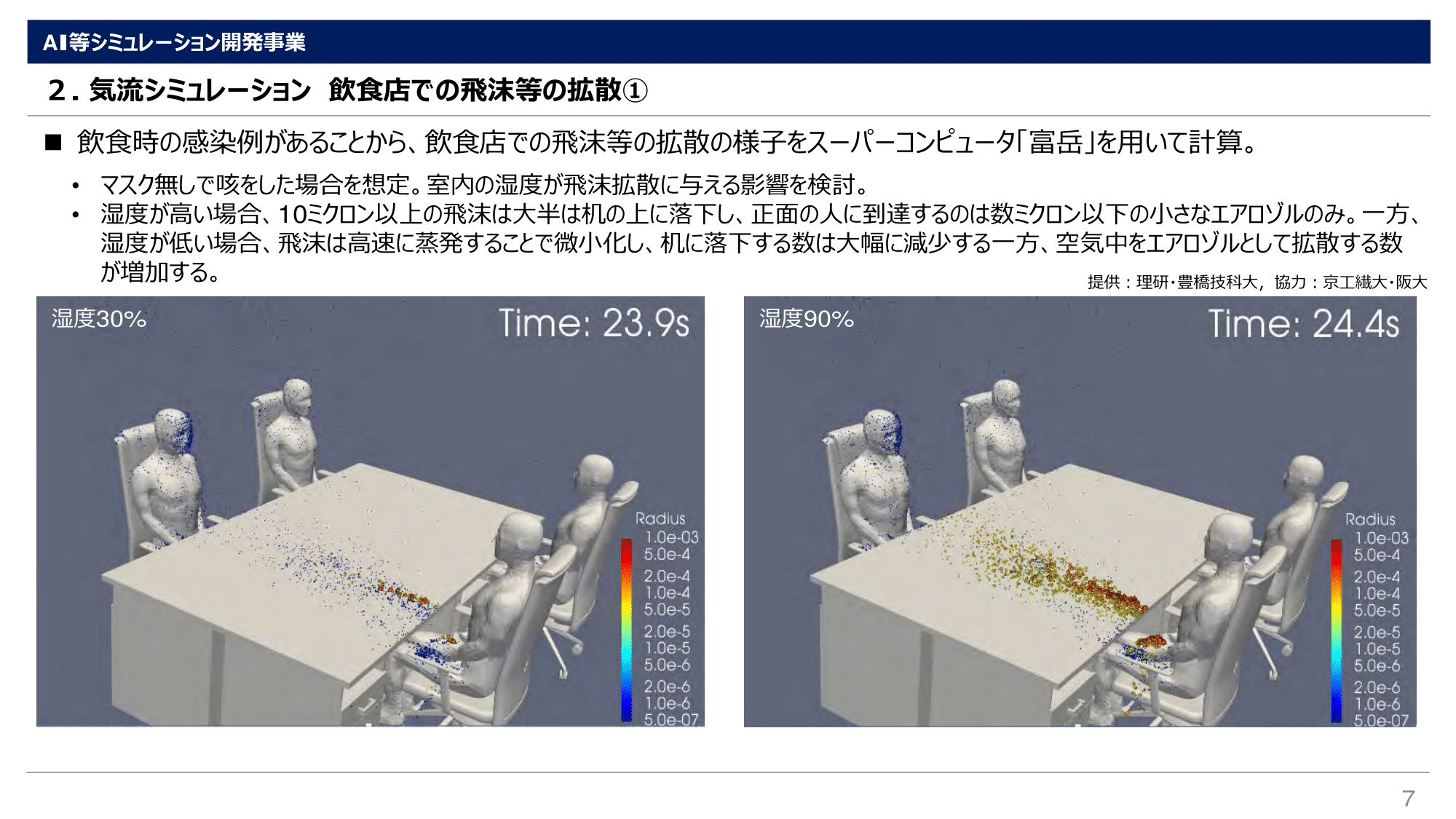

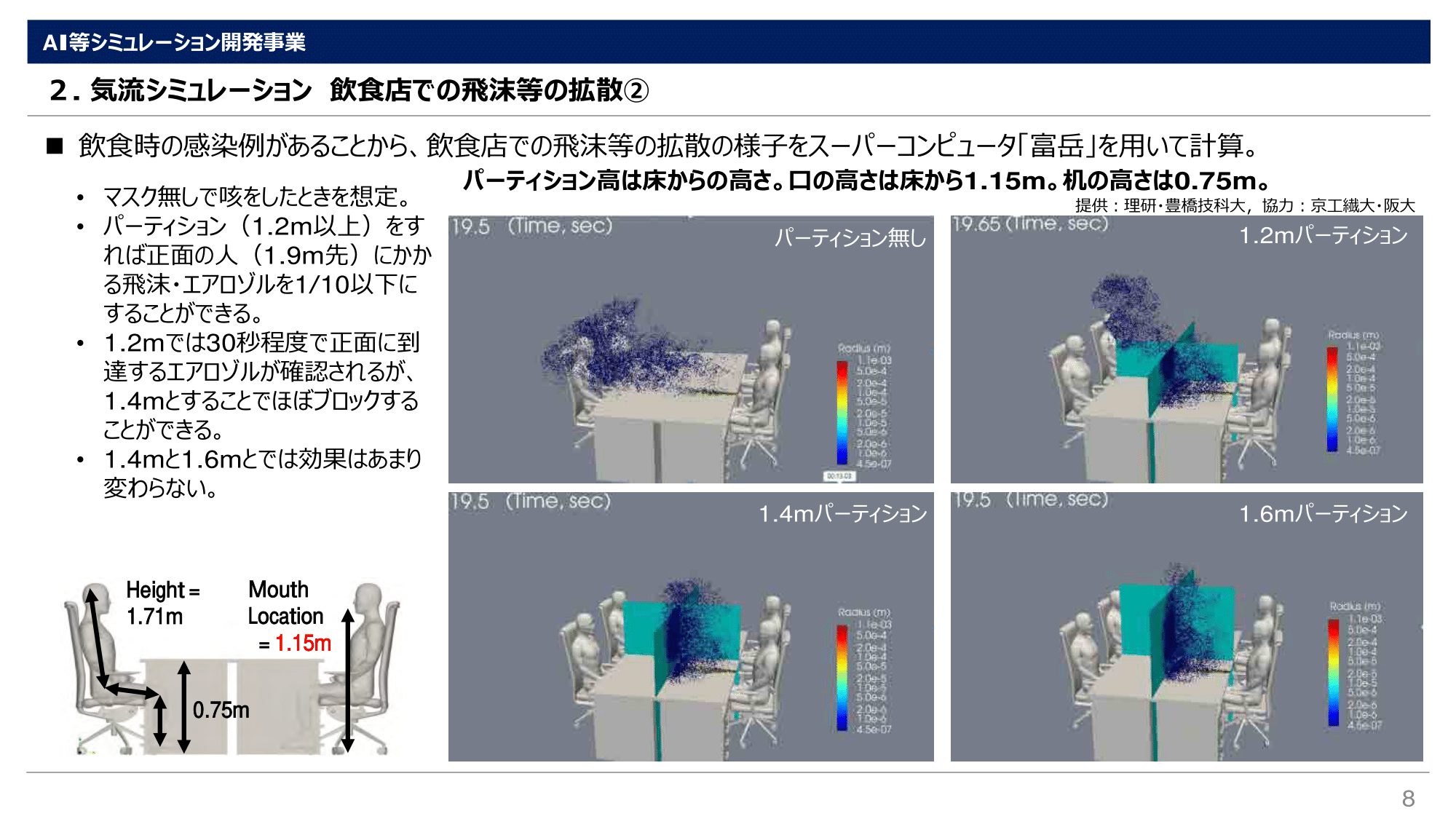

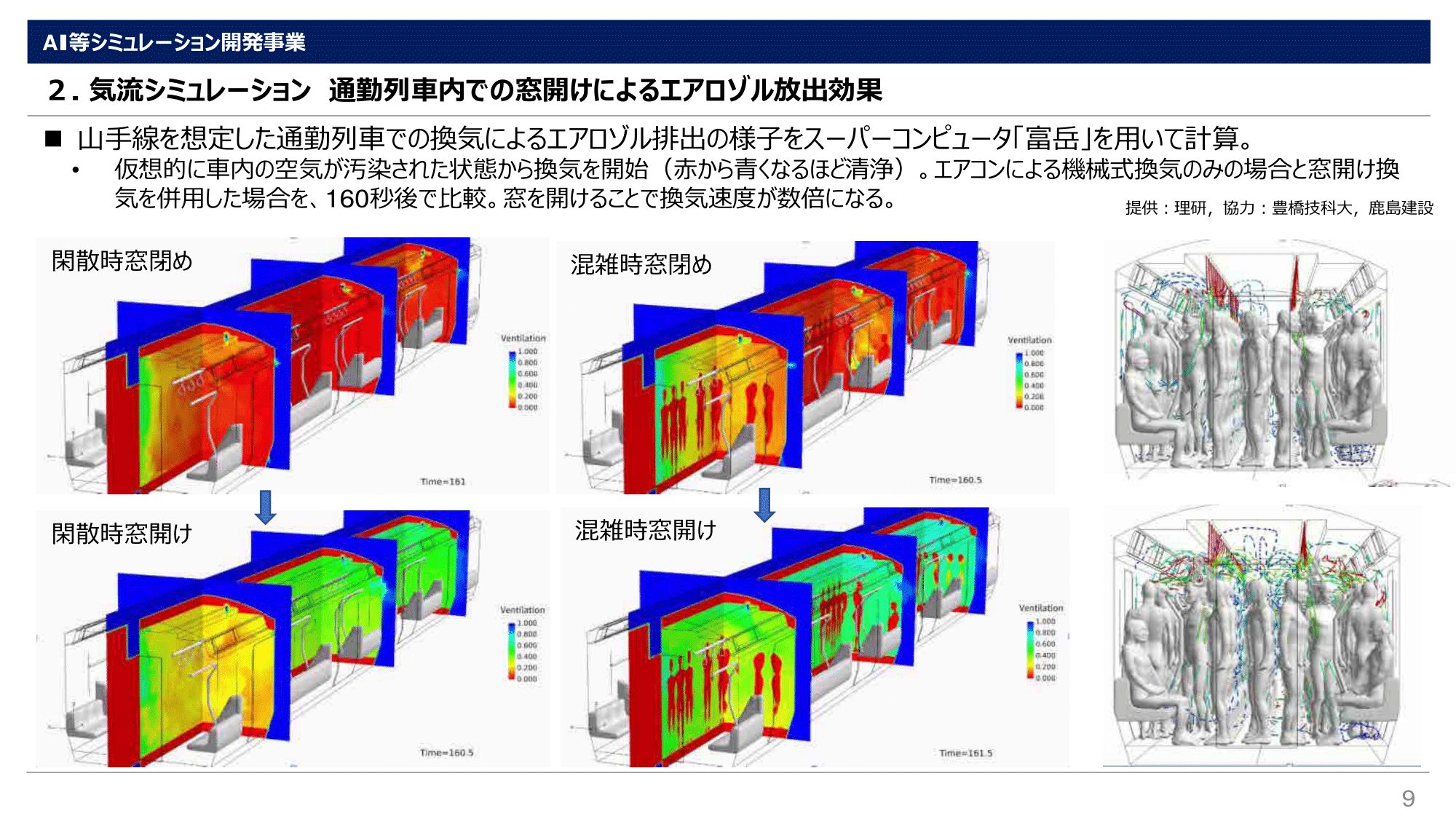

また「(業界からは)2席に1席空けるという現状では採算が取れないというご意見も頂いている」「シュミレーションを活用してイベント開催制限について緩和できるのではないか検討を進めている」と述べ、飛沫拡散の様子等をスパコンを用いてシュミレーションするなど、最新の知見に基づき、感染防止対策の指針である業種別ガイドライン等を進化させることも検討していると報告した。

内閣官房HPより

また、感染者数等のシミュレーションについて、緊急事態宣言時の8割削減の根拠となった「SIRモデル」だけでなくマルチエージェントモデルなどその他のモデル等を評価・分析し、感染者数の増減の様子等を表現可能なモデルを確立すると述べた。

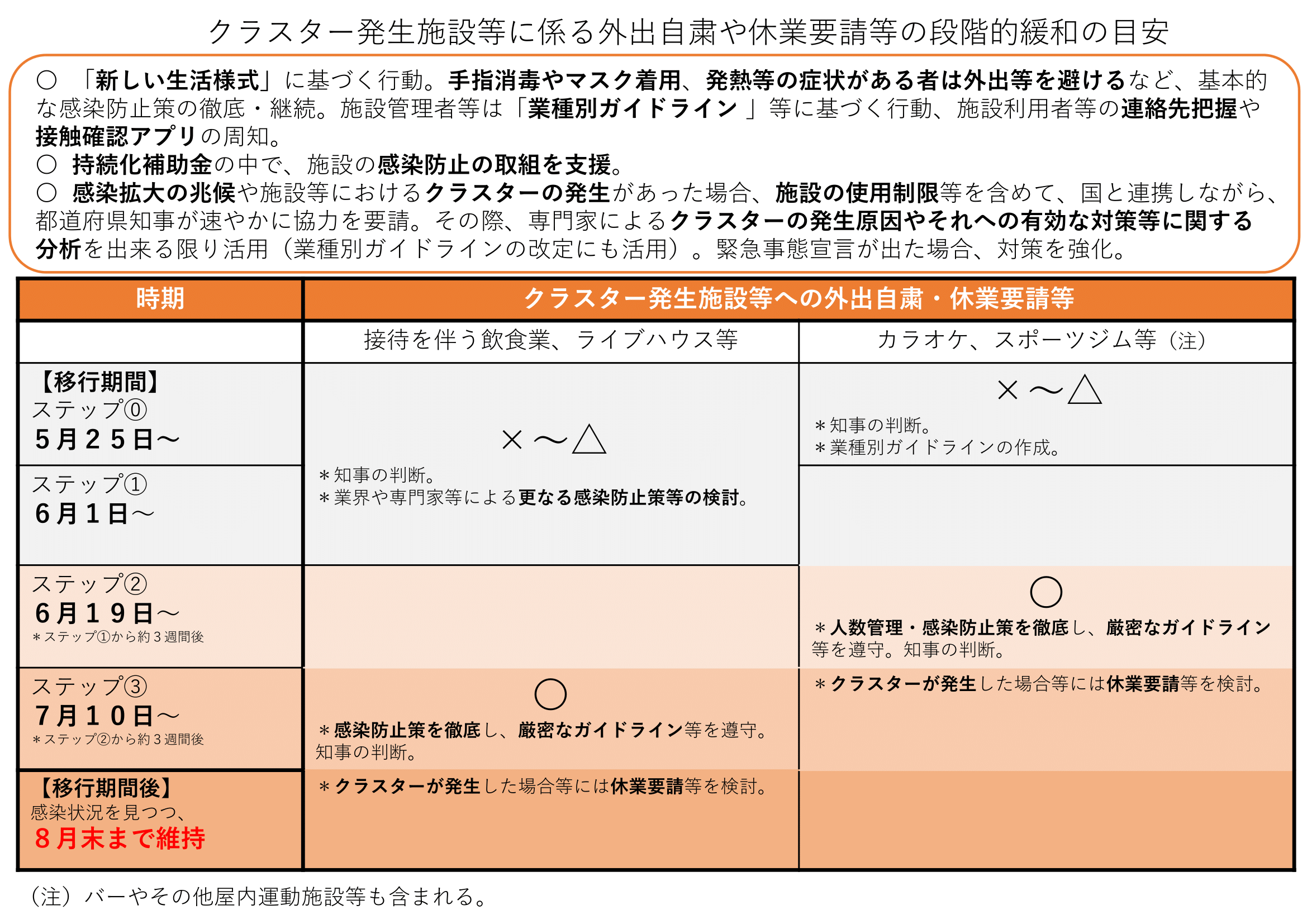

以下、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から各都道府県への事務連絡より。

<9月1日以降における催物の開催制限等について>

9月1日以降の催物開催については、下記の事項について留意されたい。また、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、下記の取扱いに変更があり得ることにも留意されたい。

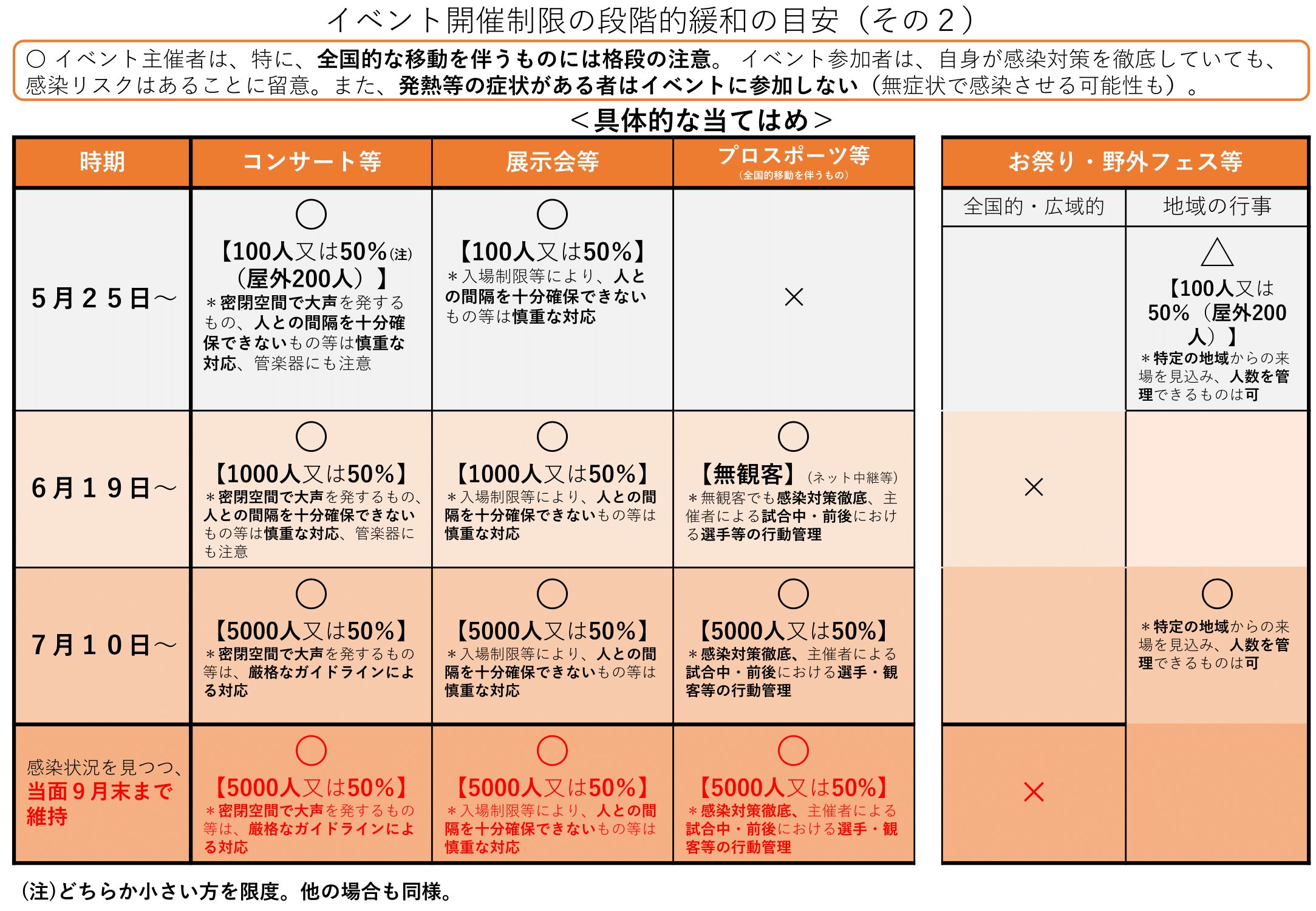

1.催物開催の目安

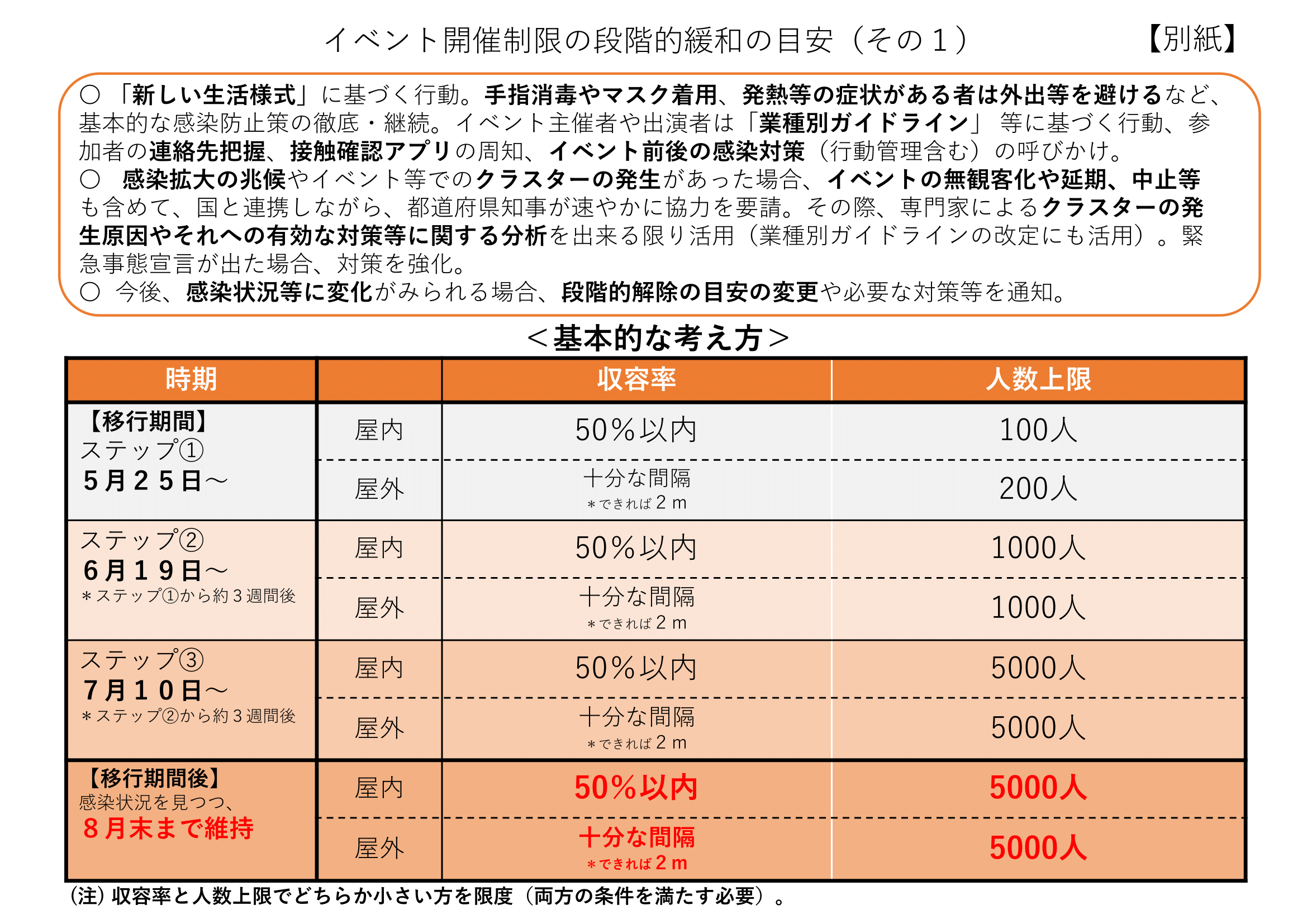

9月1日以降のイベント開催については、5,000人超の大規模イベントを開催することに伴い、全国的な移動による感染リスクの拡散、イベント前後の交通機関における三密の発生等により、感染リスクが拡大する可能性があることを踏まえ、現状の感染状況等に鑑み、9月末までは現在の開催制限を維持し、引き続き催物開催の目安を以下のとおりとする。

・ 屋内、屋外ともに5,000人以下。

・ 上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)。

上記の人数や収容率の要件の解釈については、令和2年7月8日付け事務連絡2.(1)に留意すること。また、各都道府県においては、同事務連絡2.(2)①に示した基本的な感染防止策を改めて注意喚起すること。

また、各都道府県においては、令和2年8月7日付け事務連絡「今後の感染状況の変化に対応した対策の実施に関する指標及び目安について」に留意し、地域の感染状況の段階に応じて、イベント開催について適切に判断すること。

2

なお、9月末までの感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、目安を見直す場合がある。また、10月以後の取扱いについては、今後検討の上、別途通知する。

2.催物の開催にあたっての留意事項

各都道府県においては、令和2年7月8日付け事務連絡2.(2)に示すように、イベント参加者やイベント主催者等に対して、改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に係る対応を行うこと。

なお、分科会で直近の感染状況については以下のように報告された。

• 接客を伴う飲食店などハイリスクの場における積極的な対応や都道府県による自粛要請への協力、市民の行動変容の影響などもあり、今回の感染拡大については、全国の発症日ベースの流行曲線からは、7月27~29日以降、緩やかな下降が見られる。

• 一部の地域では、新規感染者数は緩やかに減少を始めていると考えられ、東京、大阪、愛知、沖縄の実効再生産数を見ても、8月上旬には1を下回っていることが確認されている。しかし、引き続き1に近い値が続いており、再拡大に向けた警戒が必要な状況であるとともに、今後も減少傾向が続くかどうかががはっきりしない地域もある。

• 3~5月の流行と異なり、中高年層の割合が低い状況が続いていたが、8月に入り、感染者数に占める中高年層の割合は上昇傾向にある。

• また、3〜5月の感染拡大でも重症者・死亡者数は新規感染者数のピークから遅れて増加したが、重症者の状況については、大阪、沖縄、愛知、福岡県などで増加傾向にある。

• 一方、3~5月の流行では、感染拡大のピークを過ぎてから病院や高齢者施設での感染が多発したが、6月下旬以降の流行では、感染予防や感染拡大防止に向けたマネジメント技術が向上したためか、院内・施設内での流行は少ない傾向にあり、首都圏などでは「大規模な」院内・施設内感染の発生は減少していることがうかがわれる。

• また、感染経路等については、不明の割合が高水準で推移しているとともに、お盆期間中の人の移動もあり、適切な感染対策を行わず、感染リスクが高くなる行動を行う場合には、さらに感染拡大が再発するリスクは常にある。

• このため、引き続き、「3密」や大声を上げる環境の回避、室内でのマスクの着用、フィジカル・ディスタンスの徹底、換気の徹底など、基本的な感染予防対策の実施や、院内・高齢者施設における施設内感染対策、クラスターが起きた場合の早期対応など、これからも必要な対策を継続すべきである。

• また、こうした基本的な感染対策が行われていれば、近隣のスーパーでの買い物や通勤時の公共交通機関などで感染が拡大する状況ではないと考えられる。

〇検査体制について

検査件数に変動はあるが、週ごとの検査件数に対する陽性者の割合は、4週続けて6%前後で推移。緊急事態宣言時(4/6~4/12の8.8%)と比較すると引き続き低位である。

・検査数(8/10~8/16) :全国 124,352件、東京都 28,074件、愛知県 5,535件、大阪府12,718件、福岡県 10,525件、沖縄県 4,768件

・陽性者の割合(8/10~8/16) :全国 5.9%(前週比+0.1%ポイント)、東京都 6.6%(+1.1%ポイント)、愛知県 10.9%(-2.1%ポイント)、大阪府8.5%(-0.5%ポイント)、福岡県 5.9%(-1.4%ポイント)、沖縄県 10.3%(+0.6%ポイント)