日本政府観光局(JNTO)は12月20日、11月の訪日外客数などを発表した。

<発表の要点>

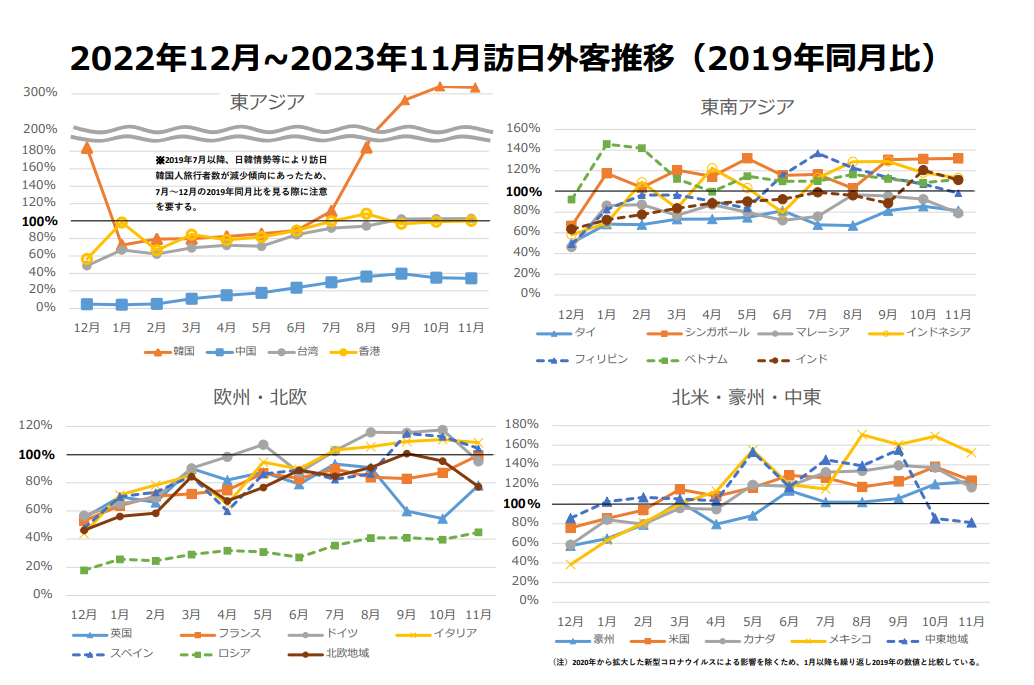

●11月の訪⽇外客数は、2019年同月とほぼ同数となる2,440,800人となり、6か月連続で200万人を超えた。なお、11月までの累計では22,332,000人と、2,000万人を突破した。

●東南アジアではシンガポール、欧米豪中東地域においては米国などで訪⽇外客数が増加したことが、今月の押し上げ要因となった。

国際線定期便に関しては、2023年冬ダイヤ時点においてコロナ禍前の約8割まで運航便数が回復し、その後も東アジアを中⼼に増便・復便が続いている。

●23市場のうち13市場(韓国、台湾、香港、シンガポール、インドネシア、ベトナム、インド、豪州、米国、カナダ、メキシコ、イタリア、スペイン)において11月として過去最高を記録した。

●個人観光再開から1年が経過し、訪⽇外客数は堅調に回復をしている。

●韓国は、日本各地へのチャーター便を含む地方路線の増便・復便等の影響もあり、訪日外客数は649,900人(対2019年同月比317.0%※)だった。

※注意:2019年は日韓情勢により訪日旅行を控える動きが発生していたこと等もあり、訪日韓国人旅行者数が減少傾向にあった。

●中国は、閑散期を迎えたものの、中国の水際規制緩和※、直行便の回復、地方路線の復便、航空運賃高騰の沈静化等の影響もあり、訪日外客数は258,300人(対2019年同月比34.4%)だった。

※2023年8月9日まで中国文化旅游部より日本行き団体旅行・パッケージツアー商品の販売禁止措置が継続されていた。

●台湾は、旅行代金の高騰があるものの、直行便の回復、日本各地へのチャーター便を含む地方路線の増便・復便、紅葉シーズンによる訪日需要の高まり等の影響もあり、訪日外客数は403,500人(対2019年同月比102.9%)だった。

●香港は、旅行代金の高騰があるものの、直行便の回復、地方路線の復便、紅葉シーズンによる訪日需要の高まり等の影響もあり、訪日外客数は200,400人(対2019年同月比100.3%)だった。

●米国は、直行便数が2019年水準までほぼ回復しているなか、サンクスギビングデーなどの祝祭日、米ドル高による海外旅行需要の増加、紅葉シーズンによる訪日需要の高まり等の影響もあり、訪日外客数は184,800人(対2019年同月比124.0%)だった。

![[セミナーレポート]伊豆大島、島ぐるみでMICE誘致へ動く ―東京観光財団](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/10/PA073837-218x150.jpg)

-218x150.jpg)