2025年5月、日本ディスプレイ業団体連合会(日デ連)の新会長に永田智之氏(フジヤ代表取締役社長)が就任した。展示会・イベントの再活性化が進む中、業界を取り巻く課題と可能性にどう向き合い、どのような未来を構想するのか。人材育成や労働環境の改善、地域・関連団体との連携強化など、次世代に向けた取り組みと連合会のビジョンを聞いた。(「見本市展示会通信」7月15日号より転載)

業界回復の中で新体制スタート

.jpg)

――日デ連会長ご就任おめでとうございます。就任にあたってどのような経緯や思いがありましたか

会長職就任のお話は、吉田前会長(トーガシ代表取締役社長)からいただきました。私としても、いずれは業界のお役に立ちたいという思いを持っておりましたので、微力ではございますが、その重責をお引き受けすることといたしました。

昨年度まで、吉田さんのもとで副会長を務め、一緒に活動してまいりました。非常に論理的に物事を組み立てる方ですので、吉田さんの築いてこられた、これまでの路線を大切にしながら、今後も着実に継承・発展させていきたいと考えております。

なお、吉田さんには現在「監事」という立場で引き続き日デ連にご関与いただいております。本来であれば相談役に就いていただくのが通例ではありますが、現在は日本展示会協会の理事も務めておられることから、関係団体との連携に努めていただけるよう、監事職をお願いした次第です。

――コロナ禍による影響と、その後の変化についてどう捉えていらっしゃいますか

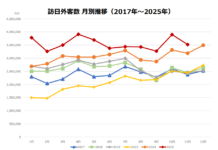

リアルの大切さを改めて認識した方々が多くいらっしゃると思います。オンライン展示会やリモート開催も確かに機能しましたが、それはあくまで「サブ」の手段。臨場感や空気感は、現場に足を運ばなければ感じ取ることはできません。リアルな場で得られる体験の価値は、やはり非常に大きいものです。実際、リアル開催が本格的に再開された2023年以降、展示会をはじめとする集客型の事業では、来場者が着実に回復しています。

ODA理事長時代を振り返る

――日デ連会長に就任される前は、大阪ディスプレイ協同組合(ODA)の理事長も務められていました。改めて、その頃を振り返ってみていかがでしょうか

ODAの理事長は6年間務めさせていただきました。ちょうど2019年からで、そこからすぐにコロナ禍に突入しました。私たちがかつて経験したことのないようなできごとで、リアルの場がすべて遮断されてしまった。私たちの仕事が「蒸発した」と言ってもいいような状況でした。

ODAの前々理事長は浜田さん(つむら工芸代表取締役)で、日デ連の会長も務められていた方です。その時代から、ODAには全国との交流を大切にする風土がありました。

各地の団体は、それぞれ異なる事情を抱えています。展示会やイベントの開催数が圧倒的に少ない地方では、ディスプレイ業にとどまらず、内装やサイン、看板広告など、さまざまな業務を兼ねながら経営を続けている会社が少なくありません。だからこそ、他の単組との接点を持つことによって、お互いに間口を広げるような取り組みが実現できていたのだと思いますし、私自身もその考えに深く共感しておりました。

――他の地域とはどのような交流があったのでしょうか

「移動理事会」という取り組みを行っていました。これは、年に1回、多いときは年2回ほど、理事会を他地域で開催するという形式です。毎回「次回は〇〇地域で開催しよう」と話し合って決め、そこでODAの理事会を開催し、理事会終了後にはその地域の団体の理事の方々との懇親の場を設ける。そうした中で、自然と親近感や交流が生まれていきました。

今後も、単組同士の距離を縮め、相互の理解と連携を深めていくことが重要であると考えております。

業界の未来を守るために

――ディスプレイ業界が抱える課題は何でしょう

まず、ディスプレイ業界は、一般的な認知度が決して高いとは言えません。「ディスプレイ業」と言っても、その内容や役割について、なかなか理解してもらえないのが現状です。これは、以前から業界内でもたびたび指摘されてきました。

街を歩けば、いたるところに私たちの仕事の痕跡が見つかります。建物の外装や看板、ショウウィンドウ、ショールーム、ショップの内装、そうした空間演出はすべてが私たちの業務領域にあたります。人々の生活環境に直結している業界であるにもかかわらず、一般的な認知度が低いことが大きな課題となっています。この業界が社会に大きく貢献していることを、もっと広く明らかにしていく必要があります。

――業界の認知度の話ともつながりますが、業界の入口を広げることが大きなテーマになりますか

業界の未来を担う人材の獲得が大きなポイントになると思います。特にデザイン系の学生は、ディスプレイデザインに対する理解もあって、最初から関心を持ってくれます。

ただし、営業職など一般職で入社を希望される方にとっては、最初からディスプレイ業界が視野に入っているわけではありません。就職活動の中で、偶然目に留まるケースが多いのではないでしょうか。

同じ「裏方」の業界であっても、例えば広告代理店はマスコミ業界の一部として認識されています。しかし、我々の業界はそのさらに奥に位置しており、存在自体が気づかれていない場合が多いと感じています。

日デ連には700事業所を超える構成員が加盟しており、その業務内容や規模はさまざまです。会員企業は、総合ディスプレイ会社と、そこから仕事を受託する製作会社という関係構図になっています。受注と発注のサイクルを活性化させるには、業界全体の労働力を担保していくことが重要です。業界の仕事が「楽しい」「やりがいがある」と感じてもらえることで、新たな人材に志望してもらえるようになり、これが長期的には業界全体の繁栄につながります。

――最近では若手人材の確保についての課題感も耳にします。特に男女比の偏りなど、気になる点はありますか

実感として、新卒採用において男性が少ないと感じています。もちろん、女性が活躍できる業界になってきているのはとても良いことです。現場も分業化が進み、女性が働きやすい環境が整いつつあります。

ただ、それとは別に、そもそも男性の応募自体が少ないという構造的な問題を感じています。業界としては、男性の志望者を十分に惹きつけられていないという側面があります。これは「ディスプレイ業界が世の中からどう見られているか」という、根本的なイメージの問題にもつながってきます。

――労働時間や深夜作業といった点についてはどのように捉えていますか

我々の業界において、深夜作業や土日稼働があるのは事実です。例えば、大型展示施設である東京ビッグサイトや幕張メッセ、パシフィコ横浜でも、24時間稼働が当たり前のように行われています。午前0時からの基礎工事スタートということも珍しくありません。

ただ、これは日本特有の事情であるとも思います。海外の展示施設では労働者の環境が優先されており、深夜作業そのものが存在しないケースも多く見られます。それにもかかわらず、業界活動が鈍っているわけではないと思います。

ともすれば日本では「展示会=24時間稼働が当たり前」という考え方が根付いているのかもしれません。しかし、この点については見直す必要があるのではないでしょうか。

インテックス大阪のように24時間稼働を行わない施設もあります。それでも展示会は成立しており、実際に東京で開催されたものと同規模の展示を大阪でも実現できています。今後は、私たちの業界からも「変えていきませんか」と関係団体の皆様に改善策を呼びかけていきたいと思います。

――海外の展示会場と比べて、日本に足りないと感じる点はありますか

展示会場の設計思想そのものに違いを感じます。例えばドイツでは、展示施設とは別に、作業エリアや資材を備蓄する倉庫、廃材リサイクル施設まで備わっています。もちろん、我々の仕事は会場という土台があってこそ成り立つものですが、そうしたインフラ面では、日本の施設にもまだ改善の余地があると思います。

人が育ち、人が集まる

――ディスプレイ業界がより発展していくために、日デ連として今後取り組んでいきたいことや抱負があればお聞かせください

「ディスプレイ業界は社会に貢献している」ということを、もっと世の中に伝えていく必要があると考えています。この業界の仕事の内容は多岐にわたり、形として残せるうえに、やっていて楽しいものです。自分たちが関わった空間が、多くの人の目に触れ、時には人々の記憶に残ることもある醍醐味のある仕事です。

一方で、先述した労働時間や夜間作業の問題など、改善すべき点も残っています。そこで、業界全体が「より働きやすく」「より魅力ある職場」へと進化できるよう、関係団体と連携しながら、共に問題提起を行い、課題を協議していきたいと考えています。

また、各単組との連携も重要です。地域ごとに課題は異なりますが、それぞれの取り組みを共有し、横のつながりを深めていくことが大切だと考えています。今後は、日デ連として現場の声をしっかりと吸い上げ、全国にとって意義ある団体運営を目指していきたいと思います。

――業界全体には、日デ連に加盟していない企業も多く存在します。そうした企業への働きかけについては、どのようにお考えですか

まず、日デ連の構成員は、各地の単組を通じて所属しています。直接の会員も少数いますが、基本的には各地域の団体に加入していただく形です。そこで重要なのが「入会するメリットは何か」を明確に打ち出せるかどうかだと考えています。

加入することで直ちに仕事につながるといったことを期待するのではなく、業界内での交流が生まれたり、他社の姿勢から自社の目指す方向が見えたりと、相互に刺激を受けられる場としての価値を感じてもらえるかどうかが重要だと思っています。

――若手の育成や技術の継承についてのお考えをお聞かせください

人を育てることは、企業にとって最も大切なことだと思っています。よく「金を残すは三流、仕事を残すは二流、人を残すは一流」と言われますが、本当にその通りです。

ディスプレイ業界で働く魅力、それは「リアルな達成感」です。プロジェクトを仲間とやり切った時の一体感、現場で得られる熱量、そういう喜びは世代を超えて共有できるものだと思っています。

チームスポーツと通ずる部分があるかもしれません。年齢や立場、国籍も関係なく、同じ目標に向かって一緒に働くことで生まれる連帯感や達成感があります。それこそが、この業界の本質的なやりがいであり、最大の魅力だと思います。

――採用時に魅力をどのように伝えていくかも重要です

現在開催されている「大阪・関西万博」は、業界の魅力を伝える格好のチャンスだと考えています。実際に博覧会の会場を訪れることで、私たちの業界が、単にモノを展示するだけの“ディスプレイ”の枠を超え、デジタルテクノロジーも駆使しながら、多種多様な空間創造の分野へと活躍の領域を無限に広げていることを実感してもらえるはずです。現地での体験を通じて、世界中の人と出会い、現場で働く人たちの熱意を感じてもらう。そういう経験こそが「この業界で働いてみたい」と思う原点になるのではないでしょうか。

――日デ連では、学生向けに業界を知ってもらう取り組みもされているとか

各社のクリエイティブ部門の社員が委員として参画する「ディスプレイ振興委員会」が中心となって、全国の単組と協働し、毎年「NDFディスプレイセミナー」を開催しています。本年は6月末に大分にて開催し、「This is ”DISPLAY”」をテーマに、ディスプレイ業の魅力をさまざまな視点で発信しました。当日は、大学生や専門学校生など約160名の方々にご参加いただき、熱心に聴講いただきました。

これまでも、富山・熊本・福岡・大阪・札幌・広島と、地方を中心に開催を重ねてまいりました。あくまで手作りの活動でありますが、業態の魅力を伝える企画を自ら立案し、自分の言葉で語る。そのこと自体が、意義深く貴重な取り組みであると感じております。

――最後に、これからのディスプレイ業界をどうしていきたいか、会長としてのビジョンをお聞かせください

ディスプレイ業は本当に楽しい仕事です。その魅力をもっと社会に伝えていきたいですし、そこで働く人たちが業界に誇りを持ち、生き生きと働くことができる環境を整備していきたいと考えています。

そのためには、業界全体で事業を通じて社会に貢献し、社会から必要とされる業態になることを目指していくことが必要です。そうすることで、業界の認知度が向上し、業界全体の価値が高まり、社会的地位を確立することができます。多くの新たな人材が業界活動に参画し、未来に向けてさらに躍進する業界となるよう、連合会各位のご協力を仰ぐとともに、関係諸団体の皆様とも連携し、業界の発展と繁栄に努めてまいる所存です。何卒、皆様方のご協力を賜りますよう、今後ともよろしくお願い申し上げます。