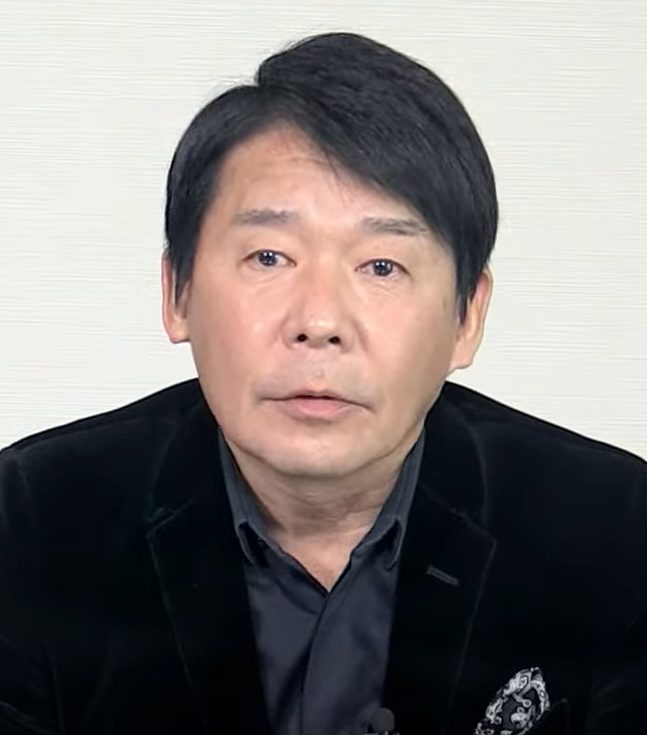

辻本春弘 CESA理事 イベント委員会 委員長 コンピュ-タエンタ-テインメント協会(CESA)は2月28日、国内最大のエンターテインメント展「東京ゲームショウ2023」の開催発表会をオンラインで行った。また、同日より出展申込の受付を開始した。

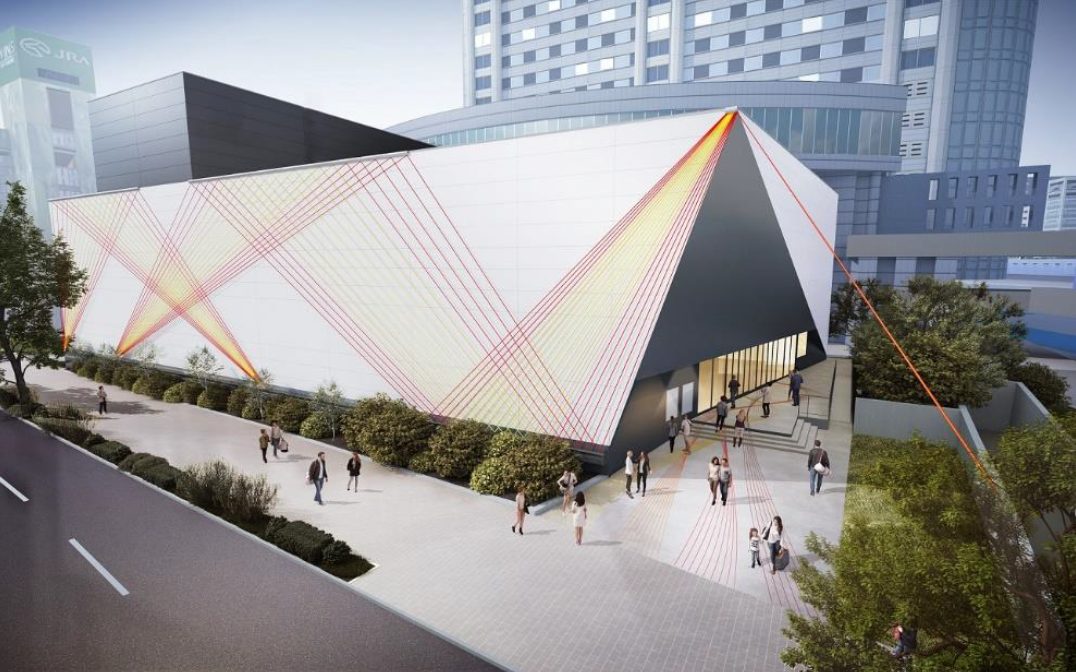

CESAは日経BP、電通と共催で2023年9月21日から24日までの4日間、幕張メッセで「東京ゲームショウ2023」を開催する。21日と22日はビジネスデイ、23日と24日は一般公開日となる。また、バーチャル会場である「TOKYO GAME SHOW VR 2023」(TGSVR2023)はリアル開催から1週間会期を延長し、10月1日まで公開する。

過去最大級のハイブリッド開催となり、リアル会場は4年ぶりに幕張メッセ1~11ホール、国際会議場、イベントホールの全館を利用。小間数2,000小間以上、来場者数は20万人を見込む。TGSVR2023では対応デバイスにスマートフォンを追加。公式番組はYouTube、Twitter、ニコニコをなどさまざまなプラットフォームでサイマル配信し、英語同時通訳版の配信や、中国向けの配信も引き続き実施する。Steam特設サイトは今年も設置し、対応ゲームソフトのセール販売、無料体験プレイなどを後押しする。

ゲームの楽しみ方の多様化やゲーム産業のすそ野の広がりを受け、ゲーム用PCや周辺機器などを展示する「ゲーミングハードウェアコーナー」、ゲーミング家具やゲーム部屋等を紹介する「ゲーミングライフスタイルコーナー」を新設。ゲームスクールコーナーは「ゲームアカデミーコーナー」と改称。ゲーム人材を育成・輩出する高校、高専、専門学校、大学から、大学院、研究所まで、幅広い教育関係機関が出展しやすくなる。

また、主催者コーナー「クリエイターラウンジ」を新設。ストリーマーなどのインフルエンサーが動画配信や編集をできるようにするほか、クリエイターマネジメント会社などの出展枠も設ける予定。コスプレエリアも復活し、著名なストリーマーやコスプレイヤーが登場するステージ企画も用意する。

ファミリー・キッズエリアも4年ぶりに復活。「学ぶ」と「遊ぶ」をテーマにゲームをつくる楽しさを学べるプログラミングエリア、ゲームの仕事が学べる職業体験エリア、さまざまなタイトルを親子で体験できるゲーム体験エリアなどを展開する。

そのほか日本ゲーム大賞各部門の発表・授賞式や、インディーゲーム無料出展80タイトルの中から選出した8組がプレゼンを行う「センス・オブ・ワンダーナイト」、ビジネスデイ2日間にわたる「TGSフォーラム」なども実施する。

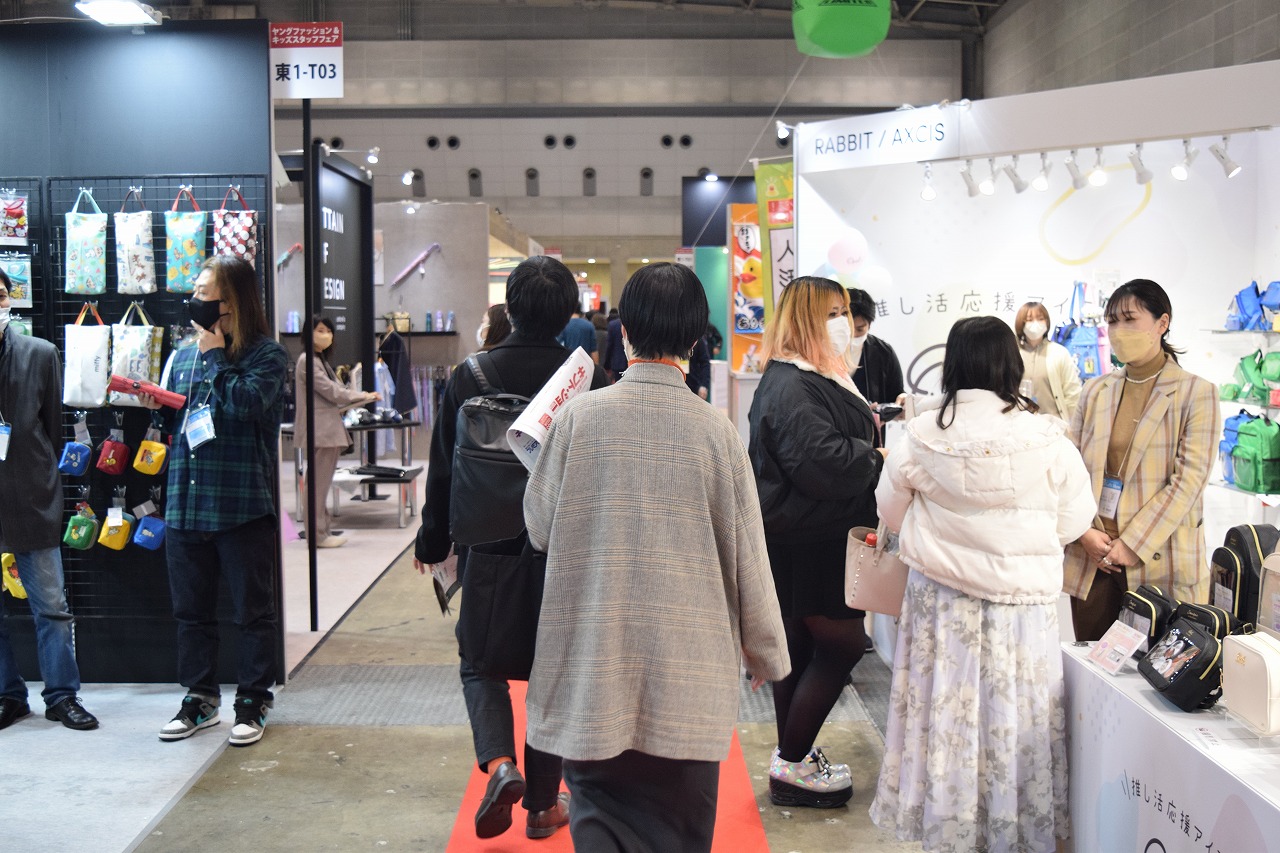

ビジネスデイには対面での国際商談を望む声が多いことから、ビジネスミーティングエリアを拡充。商談はすべてリアルとオンライン両方のハイブリッド環境で行える。国際交流を促進させる場として、インターナショナルパーティーも復活予定。水際対策の有無にかかわらず来日サポートも行う。

ブース運営に関してはステージ前が混雑した際に来場者臨時整理エリアと一般通路を遮断膜で区分けする必要があった「遮蔽幕規定」を廃止。2019年と同様にローピングによるコントロールとなる。また、他社製品・サービスを展示・表示する場合のガイドラインが一部変更となった。

出展申込締切は5月26日。来場者向けチケット発売は一般公開日が7月上旬、ビジネスデイが7月下旬を予定しており、今年はチケット上限の大幅緩和に加え小学生以下の入場も可能となる。

CESA理事 イベント委員会の辻本春弘委員長は「昨年は3年ぶりのリアル開催に14万人が来場した。オンラインでの配信番組とVRの企画を行い、遠方やどんな時間でも参加し楽しめるハイブリッド開催を実現。東京ゲームショウはほかには見られない展示会に進化した」と語る。また、今回の開催テーマ“ゲームが動く、世界が変わる”について、「ゲームが日本の基幹産業の一員として世界へ発信し、影響をより強く与えていくという意味が込められている」と話した。

![[セミナーレポート]伊豆大島、島ぐるみでMICE誘致へ動く ―東京観光財団](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/10/PA073837-218x150.jpg)

-218x150.jpg)