Contents

宮地先生のワンポイント・アドバイス 展示会の壷

Vol.3ワンポイント・アドバイス

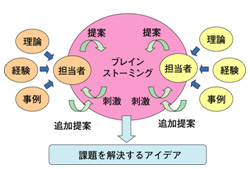

ブレストでは連想を促す

ブレインストーミング(Brainstorming)は、課題を発見したり、その課題を解決するアイデアを生み出したりするときに発散的思考を前提にした会議形態で、アレックス・F・オズボーンによって基本的な考え方が整理された。略してブレストと呼ばれている。ブレストでは、発想を広げ、参加者が自由に発言し、できるだけ多くのアイデアを抽出することが大切である。

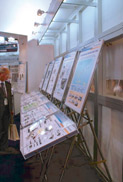

解説パネルで来場者をキャッチ

解説パネルは、来場者とのコミュニケーションのためのツールとして重要な役割を担っている。解説パネル一枚からもその企業のソリューション提案能力を推し測る要素ともなり、ブランド価値にも影響を与える。複数の展示会で利用できる解説パネルを制作するなどの工夫をしたい。(展コミvol.3抜粋 本文事例=シミズ、沖エンジニアリング、オムロン、タイコ エレクトロニクス アンプほか)

ブランド・アイデンティティの再認識を

展示会への出展にあたって、自社のブランド・アイデンティティ(BI)について再確認することが大切である。混沌とした展示会の会場の中で埋没しないための基本であり、競合他社との間で展開される顧客の獲得合戦でアドバンテージを獲得したい。BIは満足だけでなく利益を生むのである。

出展者は市場の動向や来場者のニーズを把握する

「いつでもどこでもだれでも」つながるユビキタス時代の到来とともに、デジタル化に伴うさまざまな変化の波が、電子機器の対立軸を1年で大きく変えてしまう。出展者は、自社のビジョンを明快に打ち出さなければならない。

昨年、薄型テレビの大型・高精細化における液晶とプラズマの対決や、次世代DVDにおけるブルーレイ・ディスクとHD-DVDとの主導権争いが話題となっていた。しかし、今年は本格的な有機EL(エレクトロ・ルミネッセンス)テレビの登場により、テレビの超薄型化の競争に関心が集中した。

大手企業の基盤事業さえ足元をその波にさらわれかねない時代なのだ。(展コミvol.3 抜粋)

IT・エレクトロニクスの総合展「CEATEC JAPAN2007」が10月2日から6日までの5日間、幕張メッセで開催された。今回は過去最多となる205,859人の登録来場者数(プレスおよび出展関係者を含む)を記録した。

IT・エレクトロニクスの総合展「CEATEC JAPAN2007」が10月2日から6日までの5日間、幕張メッセで開催された。今回は過去最多となる205,859人の登録来場者数(プレスおよび出展関係者を含む)を記録した。プロフィール

|

宮地 克昌(みやち かつまさ)1958年東京生まれ 1980年早稲田大学 理工学部 建築学科卒。(株)乃村工藝社、(株)博報堂を経てフリーに。現在、福山大学人間文化学部人間文化学科メディアコミュニケーションコース客員教授。 (社)日本イベント産業振興協会主任研究員。イベント学会会員 |

![[セミナーレポート]伊豆大島、島ぐるみでMICE誘致へ動く ―東京観光財団](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/10/PA073837-218x150.jpg)

-218x150.jpg)

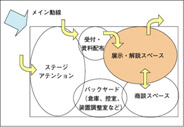

多くの競合他社が出展する展示会で、まず初めに検討しなければならないことは、メイン動線からの視認性を高めることである。特に少ない出展小間数で最大限の効果を上げるためには、潜在顧客を新規顧客として取り込むために、通路に対してできるだけオープンなブースにするべきである。既存顧客を優良顧客にする場として活用するためには、クローズドな商談スペースを作る必要があり、少ない小間数では困難である。

多くの競合他社が出展する展示会で、まず初めに検討しなければならないことは、メイン動線からの視認性を高めることである。特に少ない出展小間数で最大限の効果を上げるためには、潜在顧客を新規顧客として取り込むために、通路に対してできるだけオープンなブースにするべきである。既存顧客を優良顧客にする場として活用するためには、クローズドな商談スペースを作る必要があり、少ない小間数では困難である。

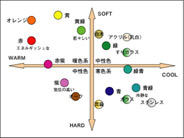

展示会の出展では、VI(ビジュアル・アイデンティティ)計画によって統一されたカラーの使用は、来場者が出展者のブースを見つけることを助ける。

展示会の出展では、VI(ビジュアル・アイデンティティ)計画によって統一されたカラーの使用は、来場者が出展者のブースを見つけることを助ける。

==JCCBとIMEの運営体制の見直しについて(概略)==

==JCCBとIMEの運営体制の見直しについて(概略)== ==第22回国際ミーティング・エキスポ(IME2012)開催概要(案) 抜粋 ==

==第22回国際ミーティング・エキスポ(IME2012)開催概要(案) 抜粋 ==