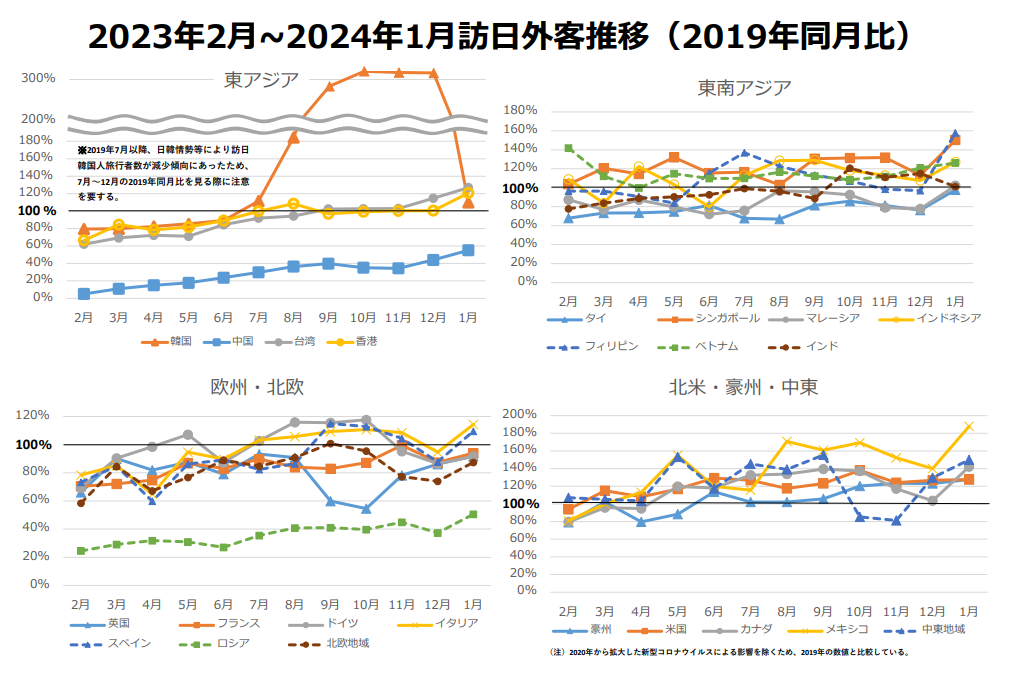

日本政府観光局(JNTO)は2月21日、1月の訪日外客数などを発表した。

<発表の要点>

●1月の訪⽇外客数は、2,688,100人となった。

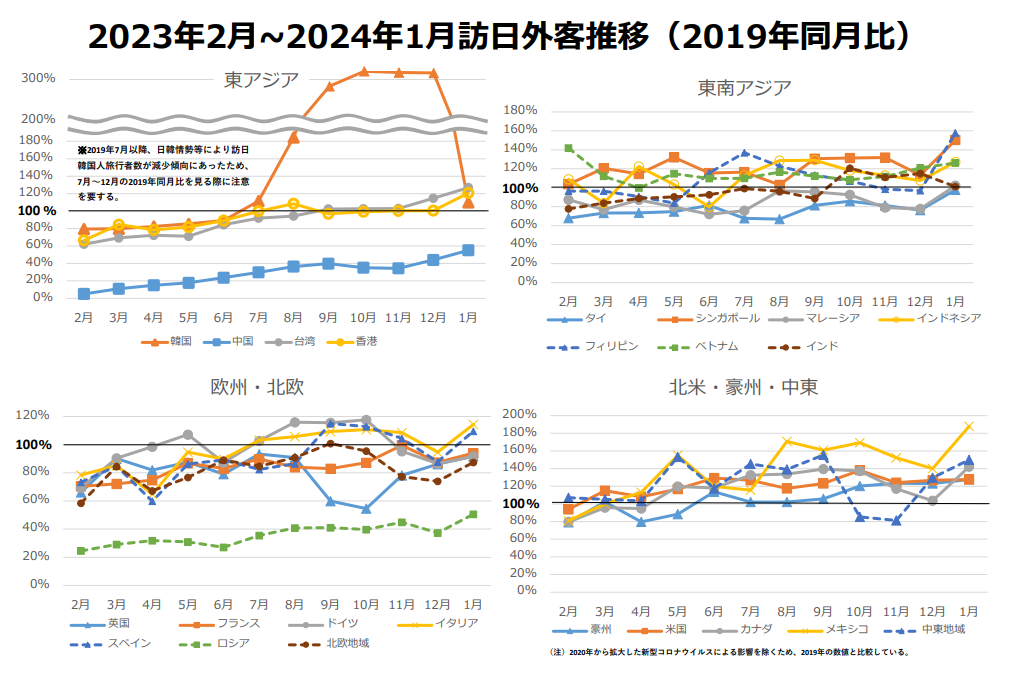

令和6年能登半島地震発⽣後、東アジアを中心に訪⽇旅⾏への影響が⼀部⾒られたものの、前年同月比では79.5%増、また2019年同月との比較ではほぼ同数を記録した。

●東アジアでは台湾、東南アジアではフィリピン、欧米豪・中東地域においては米国などで訪⽇外客数が増加したことが、今月の押し上げ要因となった。

●23市場のうち10市場(韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、フィリピン、豪州、米国、カナダ、メキシコ、中東地域)において1 月として過去最高を記録したほか、韓国、台湾、豪州では単月過去最高を更新した。

●韓国は、燃油サーチャージの下落、日本各地への地方路線の増便・復便等の影響もあり、訪日外客数は857,000人(対2019年同月比110.0%)だった。

●中国は、中国の水際規制緩和※、地方路線の復便、航空運賃高騰の沈静化、スクールホリデー等の影響もあり、訪日外客数は415,900人(対2019年同月比55.1%)だった。

深セン~新千歳間の新規就航、上海浦東~旭川間の新規就航、上海浦東~那覇間の増便などもあり、日本への直行便数は前年同月に比べ回復傾向にある。

長崎港や博多港などにクルーズ船の寄港があった。※2023年8月9日まで中国文化旅游部より日本行き団体旅行・パッケージツアー商品の販売禁止措置が継続されていた。

●台湾は、旅行代金の高騰、1月前半の総統選挙に向けた旅行控えの影響等があるものの、スクールホリデー、日本各地へのチャーター便を含む地方路線の増便・復便等の影響もあり、訪日外客数は492,300人(対2019年同月比127.0%)だった。

台北桃園~福岡間の増便、台北桃園~新千歳間の増便、台北桃園~那覇間の増便などもあり、日本への直行便数は前年同月に比べ回復傾向にある。なお、台北桃園~青森間、台北桃園~福島間、台北桃園~山形間などでチャーター便の運航もされた。

●米国は、直行便数が2019年水準までほぼ回復しているなか、米ドル高による海外旅行需要の増加、スキーシーズンによる訪日需要の高まり等の影響もあり、訪日外客数は131,800人(対2019年同月比127.7%)だった。

ホノルル~成田間の増便などもあり、日本への直行便数は前年同月に比べ回復傾向にある。

-218x150.jpg)