最新記事はこちら➱【2022年】政府 イベント制限と施設の使用制限まとめ

政府は東京都、京都府、大阪府、兵庫県の4都府県に対し、特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令した。

期間は4/25(日)から5/11(火)までの17日間。

また、新たに愛媛県へまん延防止等重点措置が適用された。

緊急事態宣言

東京都、京都府、大阪府、兵庫県:4月25日から5月11日

まん延防止等重点措置

宮城県:4月5日から5月11日

沖縄県:4月12日から5月11日

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県:4月20日から5月11日

愛媛県:4月25日から5月11日

以下が23日、政府から各都道府県知事に通知された、緊急事態宣言措置・まん延防止等重点措置下での「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。

緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置終了後については、別途通知される予定。

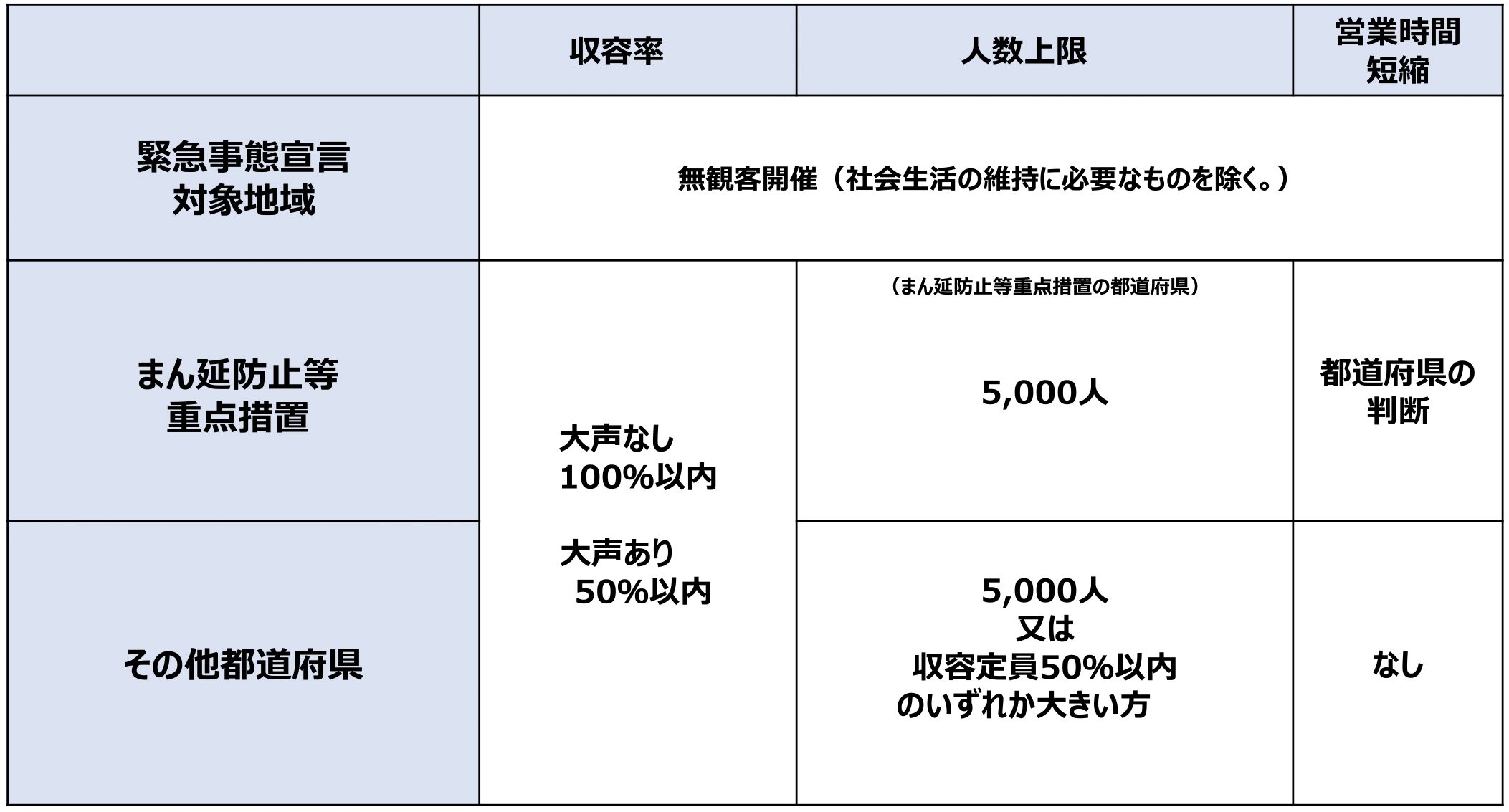

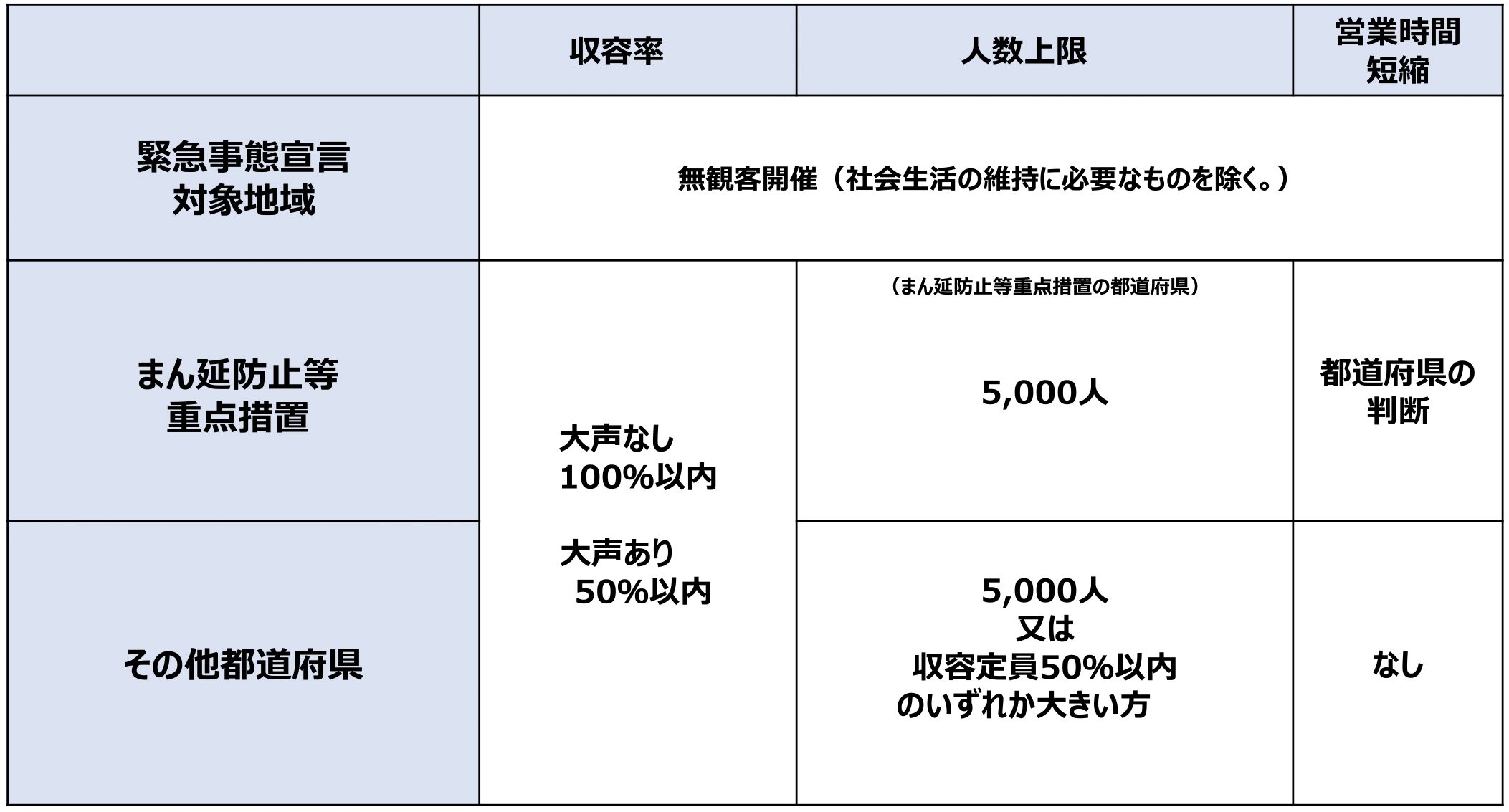

(1)イベントの開催制限について

(緊急事態宣言が発令された都府県)

社会生活の維持に必要なものを除き、原則として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、無観客での開催を要請すること。

無観客で開催される場合に限り、営業時間は特段の制約を設けないものとする。

<無観客の考え方について>

(Ⅰ) 主催者と参加者がいる場所が明確に分かれている場合(例えばプロスポーツイベントの選手と観客等)

業務上の打合せ、練習・稽古、事前準備、無観客試合、オンライン配信などは可能であり、主催者(選手・運営者等)自身は施設・会場などを利用可能とする。

ただし、主催者を幅広く解釈し、有観客でのイベント開催を行うことは認められない。

(Ⅱ) 主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合(例えば展示会・セミナーの主催者と来場者等)

事前準備・業務上の打合せ・オンライン配信など、主催者のみが施設・会場などを利用し、かつ、業務上必要かつオンライン化や延期が困難な活動は認められる。

ただし、主催者を幅広く解釈し、例えばバイヤー・セミナーの受講者を主催者と解釈し、有観客での催物開催を行うことなどは認められない。

<「社会生活の維持に必要な催物」について>

例えば次のようなものが考えられるが、個別の事情に照らして都道府県が判断すること。

ただし、社会生活の維持に必要な催物であっても、感染防止策の徹底、開催のあり方(時期・規模)などを適切に判断すること。

・各種国家試験、資格試験

・業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会、会議、研修、学会など

・憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会

<適用の時期について>

本目安は、感染拡大を速やかに抑える観点から、5月11日までの緊急事態宣言期間中、原則全ての催物・集会について適用する。

ただし、無観客化・延期などを実施すると多大な混乱が生じてしまう場合も想定されることから、このような事態と主催者が判断する場合には、例外的に、25日から直ちに無観客化・延期等を実施しないこととして差し支えないこともある。

ただしこの場合、催物の主催者は該当の特定都道府県および国の双方に相談の上、進めることとする。

<各種行事について>

社会生活の維持に必要なものを除き、自粛・延期又はオンライン化を働きかけること。

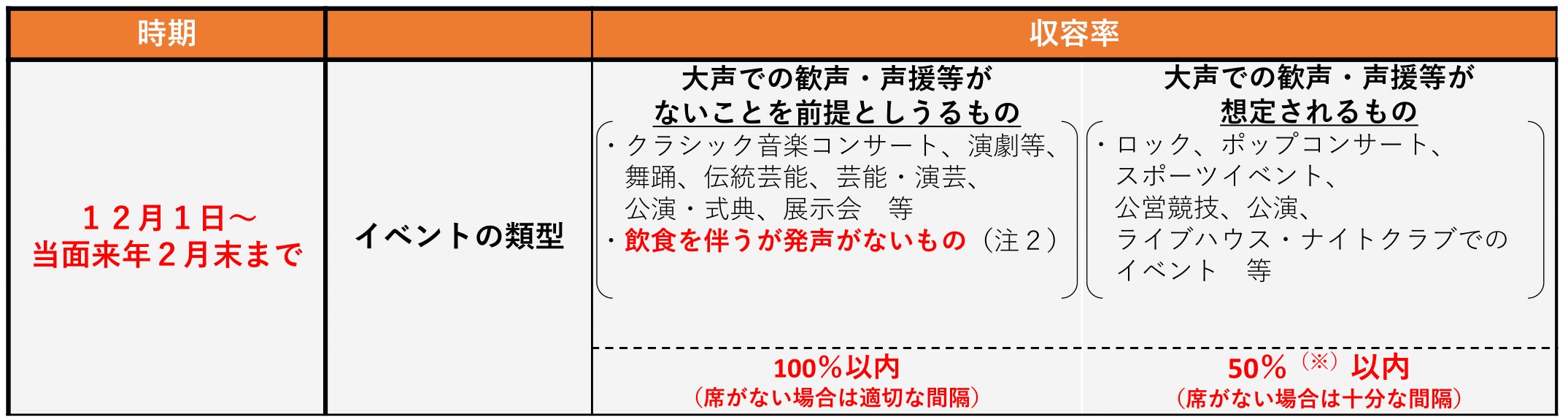

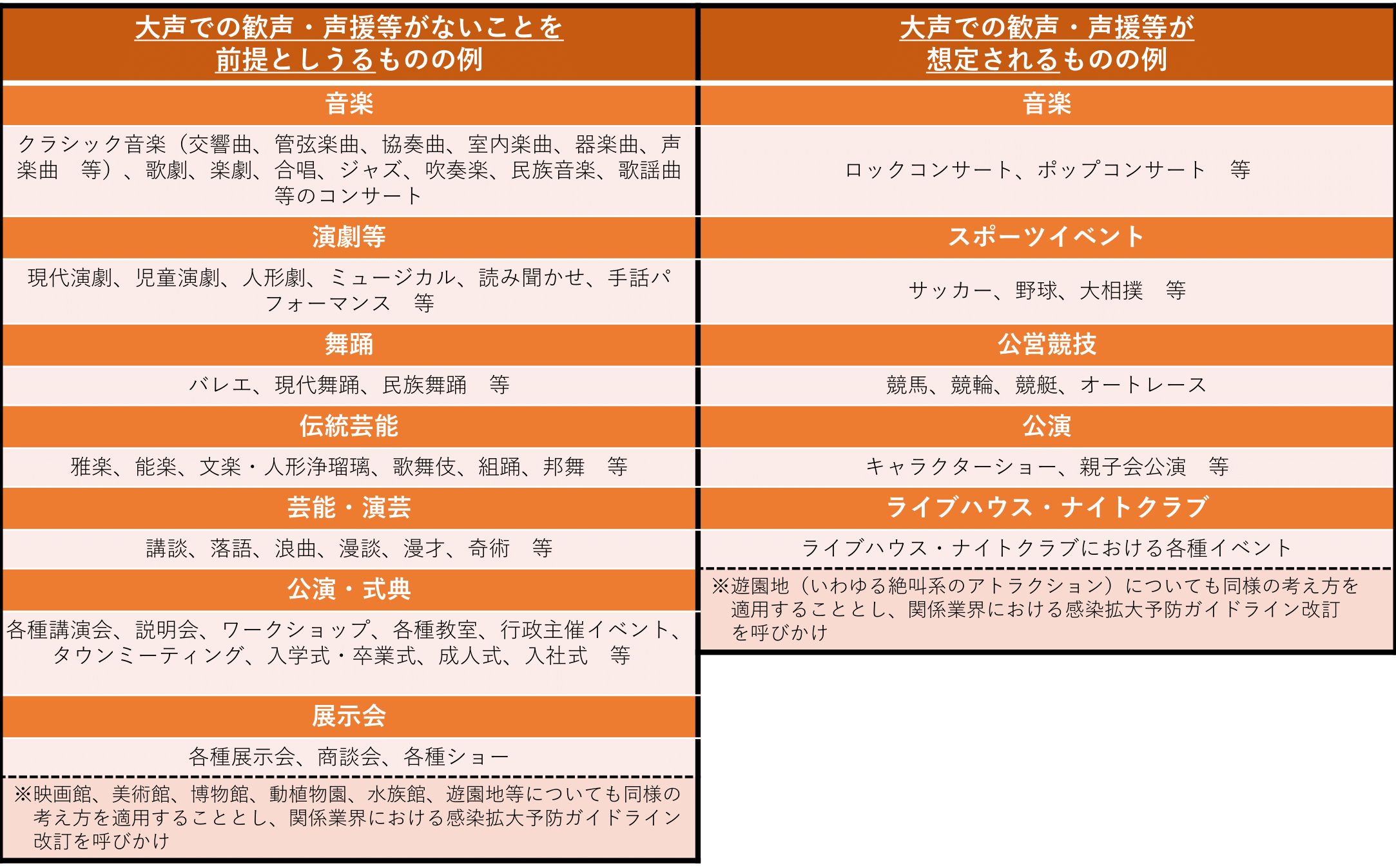

(2)イベントの開催制限について

(まん延防止等重点措置が実施される県)

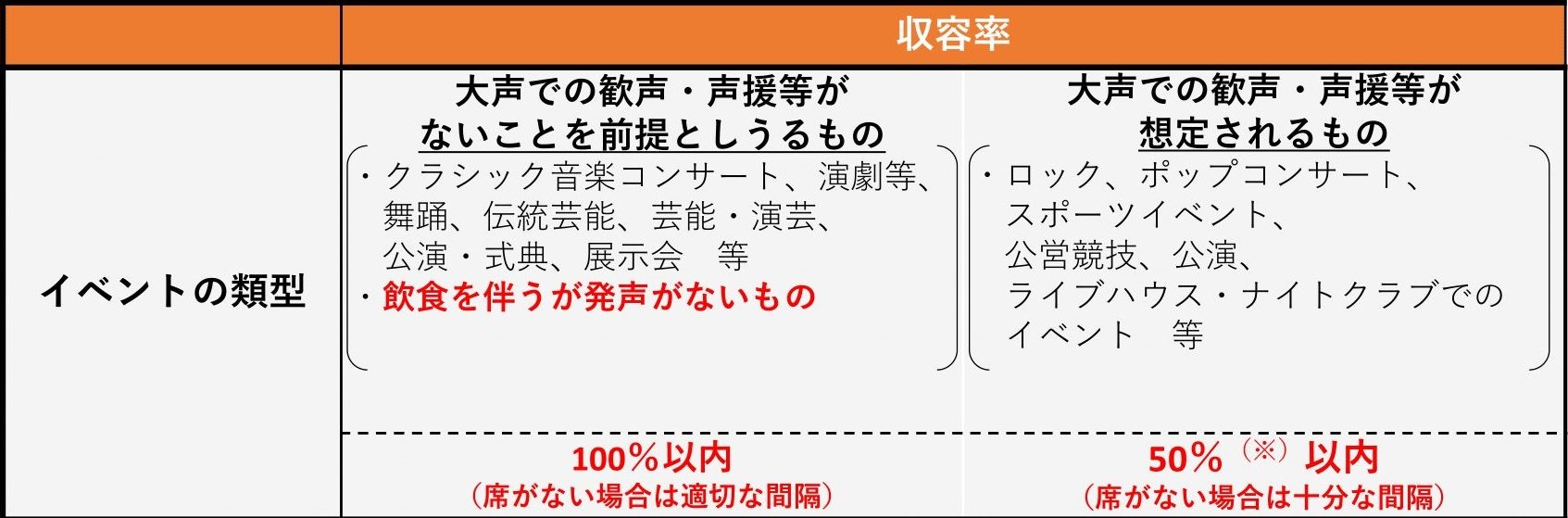

<催物の開催制限の目安>

以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

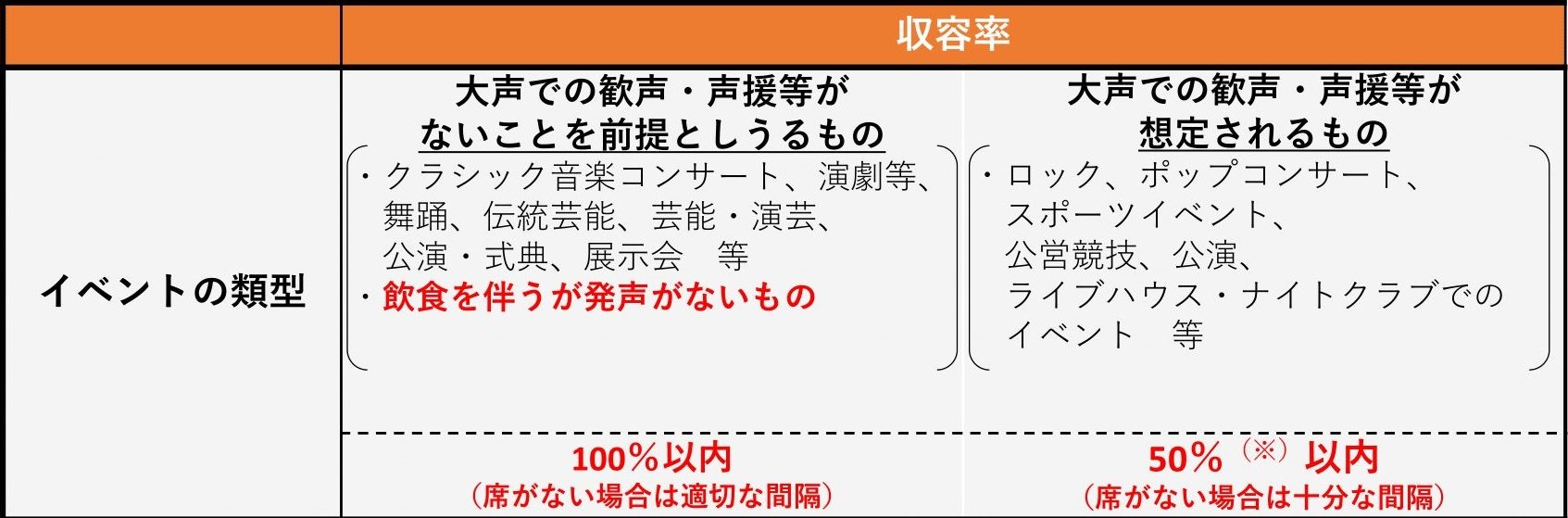

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

<愛媛県におけるチケット販売について>

本目安は、最大4日間(4月24日~27日)の周知期間を経て、その翌日(遅くとも4月28日)から適用される。

周知期間終了時点(遅くとも4月27日)までにチケット販売が開始された催物(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)は、今回の目安は適用されず、以前から適用されている目安を超えない限りはキャンセル不要と扱う。

ただし、周知期間終了後(本目安が適用された日)から、本目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。

(3)イベントの開催制限について

(その他の道県)

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、(1)を除き、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

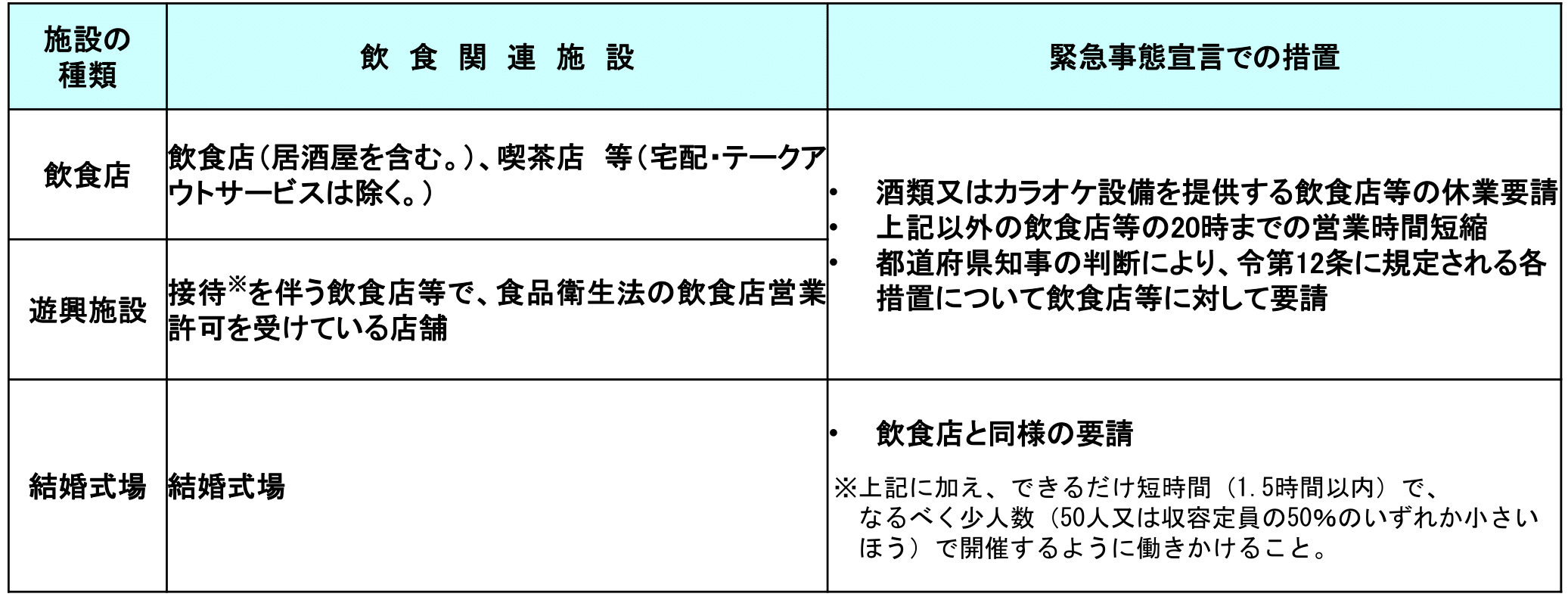

(4)施設の使用制限について

(緊急事態宣言が発令された都府県)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。

また都道府県は、公立の施設などについて、措置期間における休館や休園などを検討すること。

なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

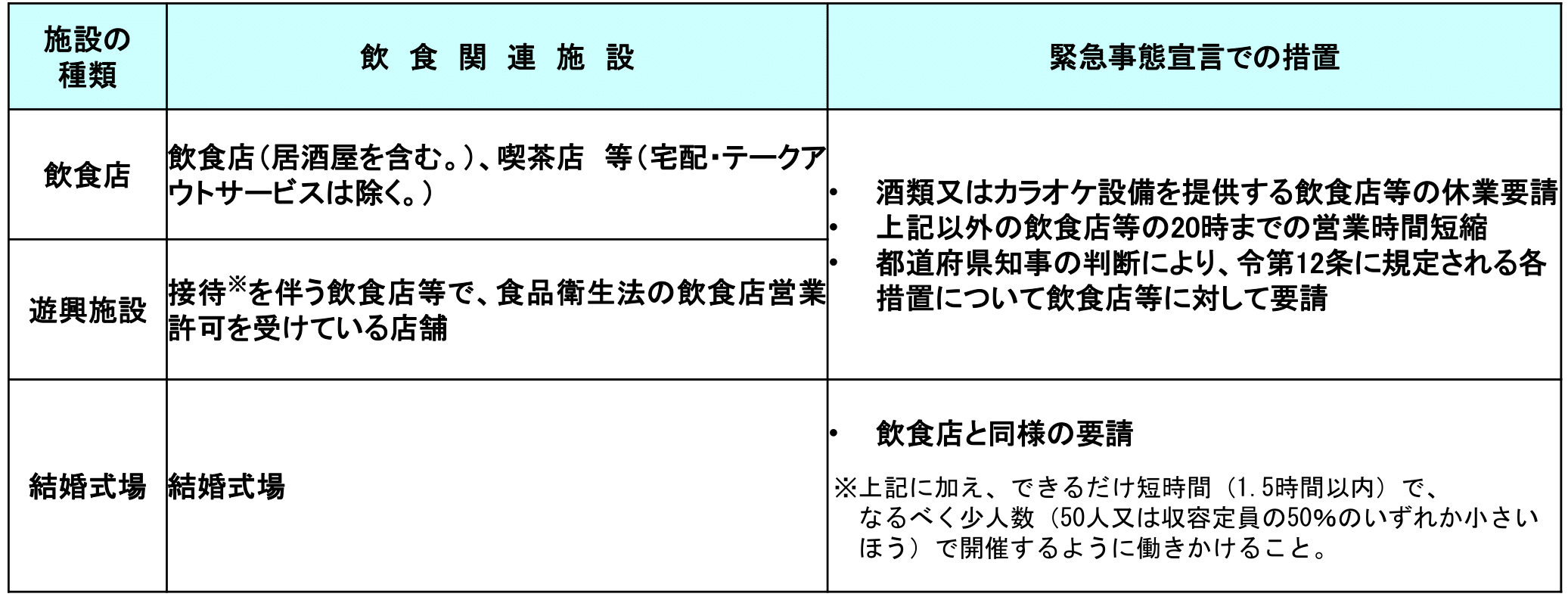

<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>

(Ⅰ)飲食店

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。

上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。

(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)

前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

(Ⅲ)結婚式場

都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

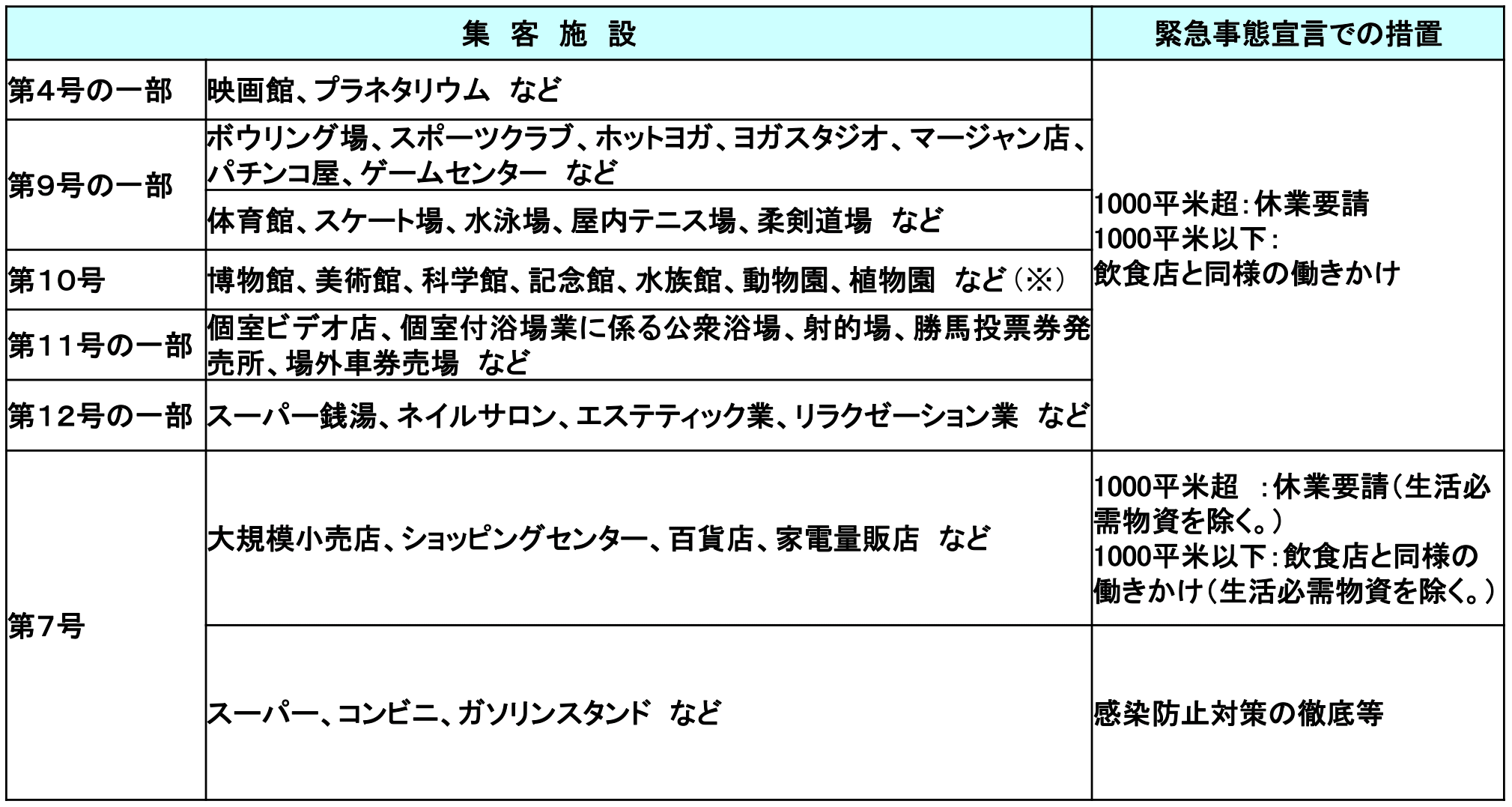

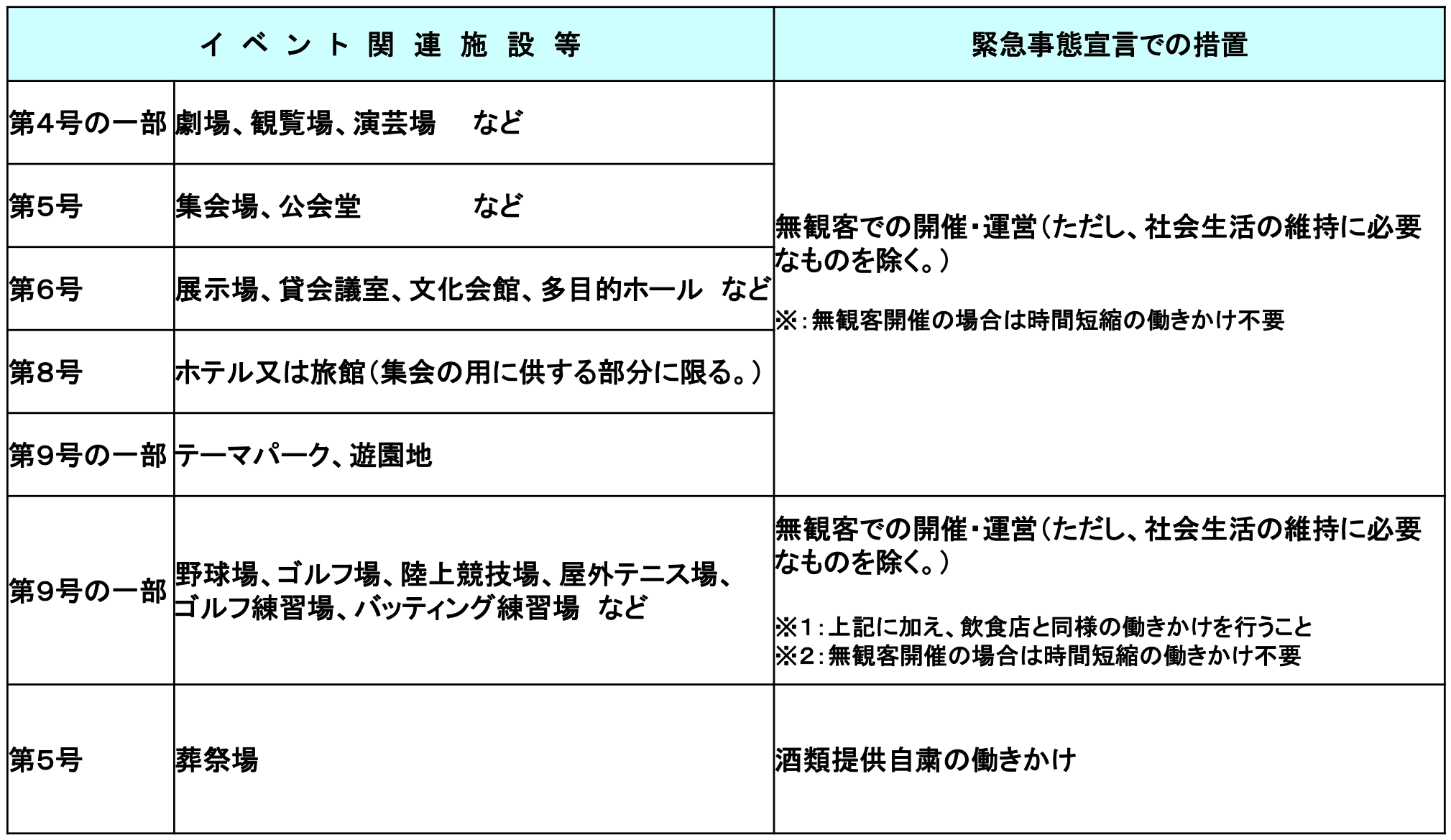

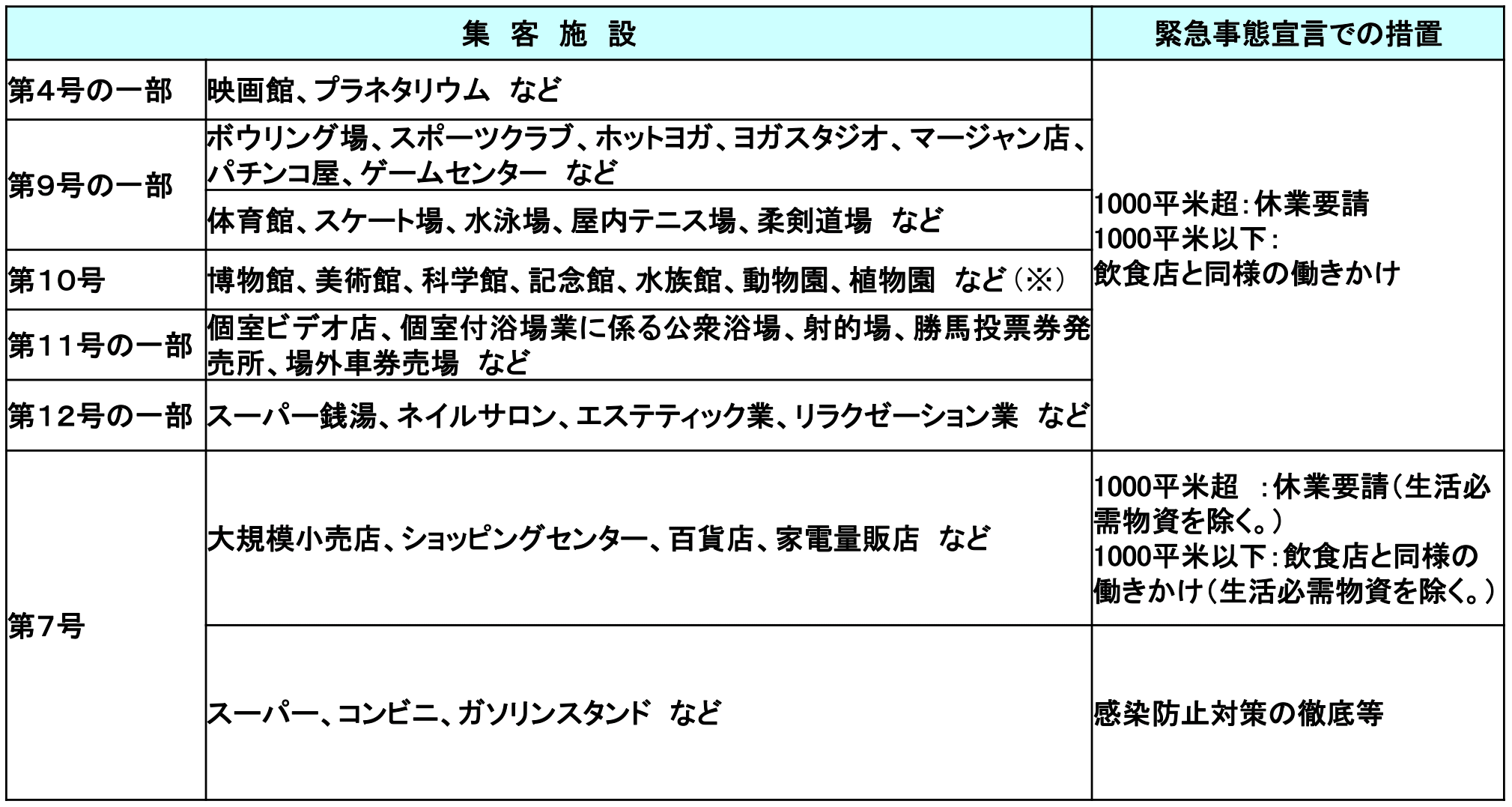

<②集客施設への休業要請>

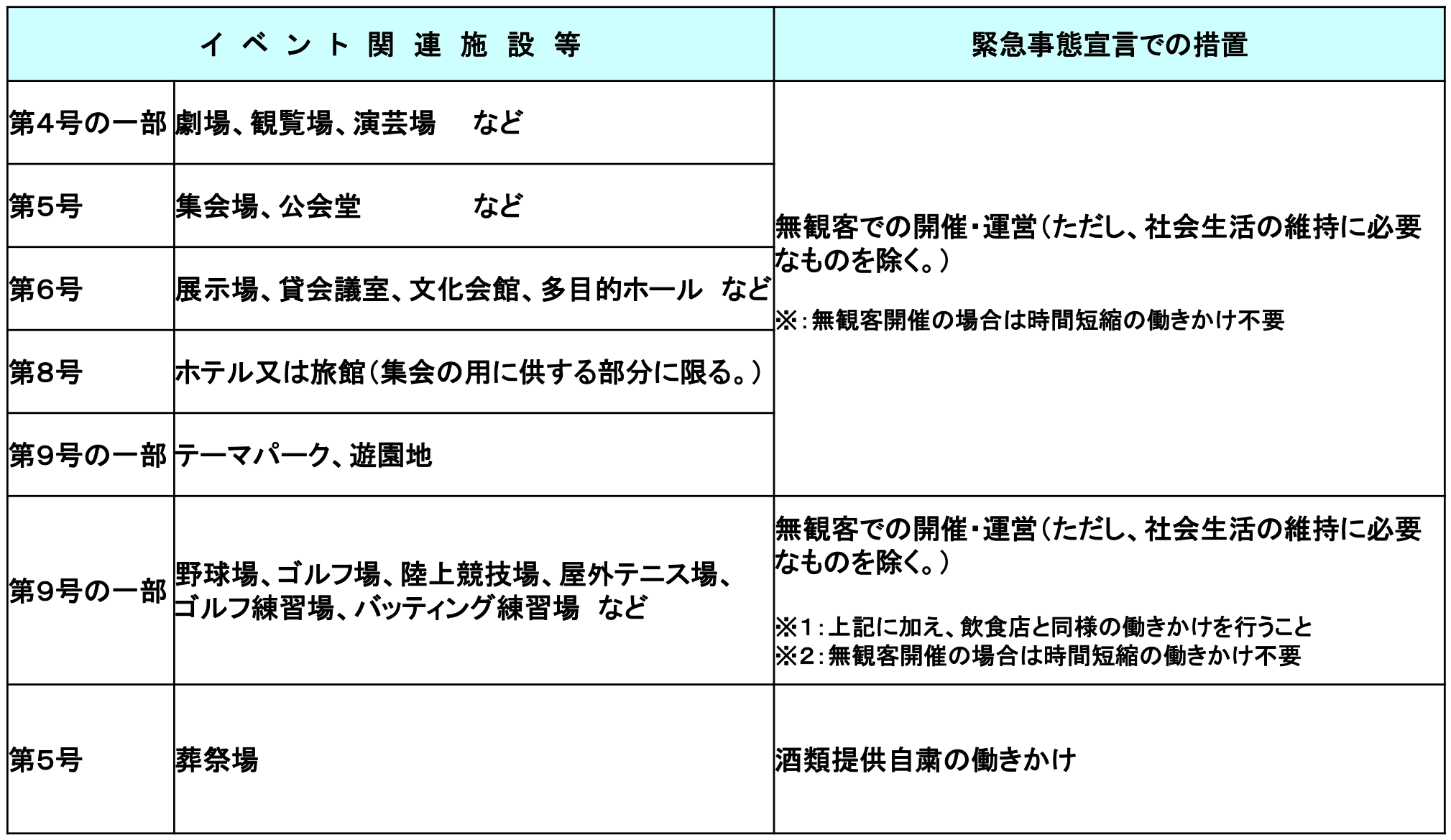

(Ⅰ)イベント関連施設

例えば下記の施設については、主に催物・興行等での集客が想定される施設であり、当該施設の利用は施設の床面積にかかわらず、無観客での開催・運営(ただし社会生活の維持に必要なものを除く)を要請などすること。

劇場、観覧場、演芸場など(第4号の一部)

集会場、公会堂(第5号)

展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)

ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)

テーマパーク、遊園地(第9号の一部)

なお、集客行為が伴わない業務上の打合せ、練習・稽古、各種準備、無観客試合、オンライン配信等の用途で施設を使用することは差し支えない。

しかし人流抑制の観点から、施設管理者又は主催者が観客・利用者を集客する場合は無観客とは扱われない。

屋外スポーツ施設など(野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場など)について

継続的なサービス提供での集客も想定されうるが、利用者間等の密の発生の可能性は(観客間を除き)一般的に低いと考えられる中では、感染防止策を徹底することなどを前提に施設利用を認めた上で、無観客化を要請すること(例えば、観客席等の閉鎖を実施すること)。

屋外スポーツ施設などにおいては、通常の設備使用(スポーツの練習など)も考えられることから、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備の使用自粛、20時までの営業時間短縮などを働きかけること。

※飲食店と同様の働きかけ:入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用自粛、20時までの営業時間短縮等

※飲食店と同様の働きかけ:入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用自粛、20時までの営業時間短縮等

※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

(Ⅱ)その他集客施設

下記施設は主に、継続的なサービス提供での集客が想定される施設であり、当該施設の利用については、集客を抑える観点から、1000平米超のものについて休業を要請すること。

映画館、プラネタリウム など(第4号の一部)

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く)(第7号)

体育館、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、スケート場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)

博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)

サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋など、生活必需サービスは除く)

上記施設のうち、1000平米以下のものについては、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備の使用自粛、20時までの営業時間短縮等を働きかけること。

また、生活必需サービスの1000平米超のものは、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備の使用自粛を働きかけること。

なお、上記施設のうち1000平米超のものは原則として休業要請対象とするが、例えば、スポーツ施設の一部(体育館、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場等)については、例えば、全国大会等、時期をずらせないイベント開催等が想定されるところ、必要に応じ、当該イベントの開催は認めた上で、無観客化による開催を要請すること。

※飲食店と同様の働きかけ:入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用自粛、20時までの営業時間短縮等

※飲食店と同様の働きかけ:入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用自粛、20時までの営業時間短縮等

※特に、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場等は全国大会等が想定され、原則休業だが、無観客化を前提に開催可能。

無観客化で開催するケースについては、上記分類によらず、各都道府県で適切に判断すること

※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

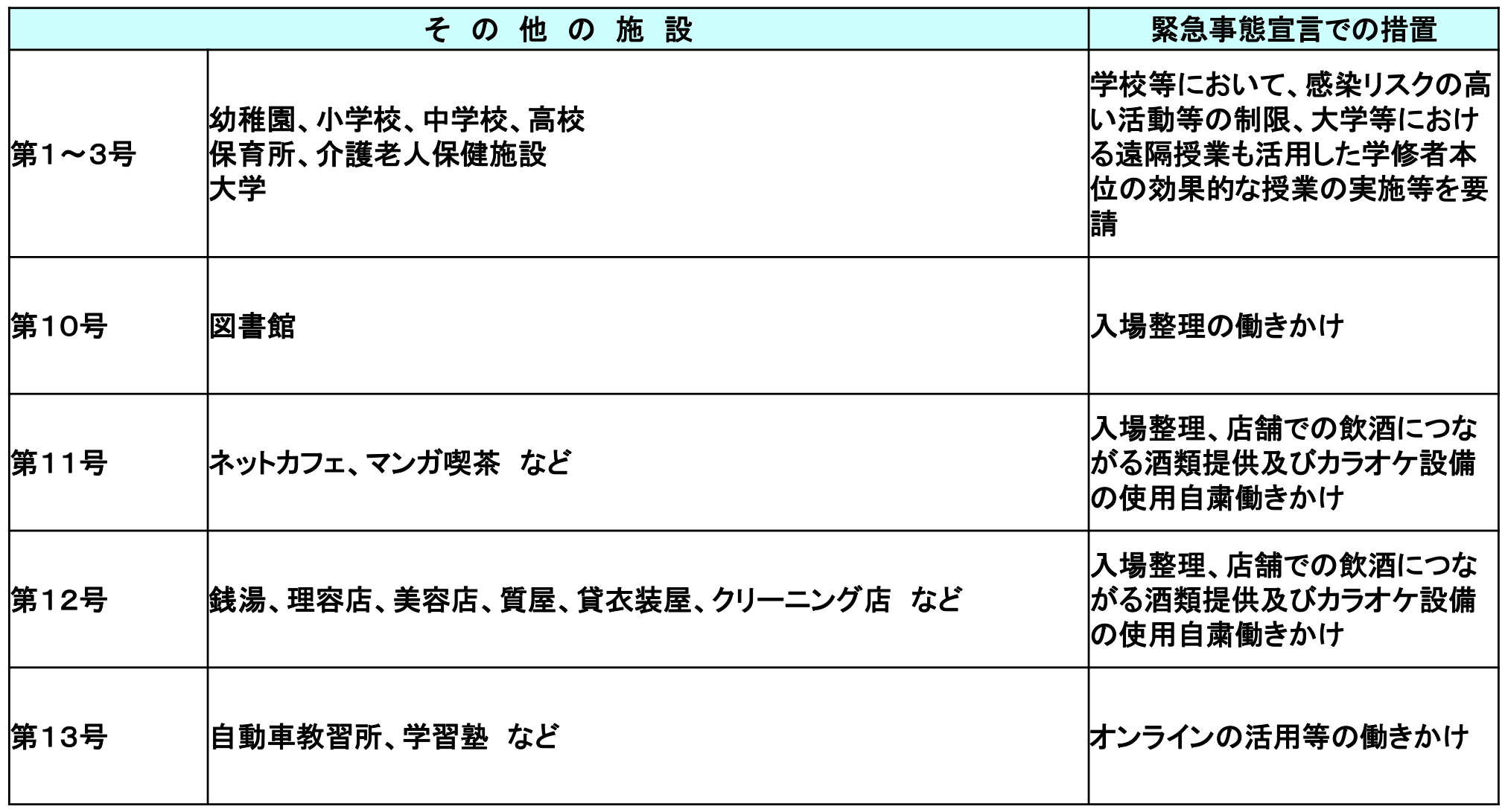

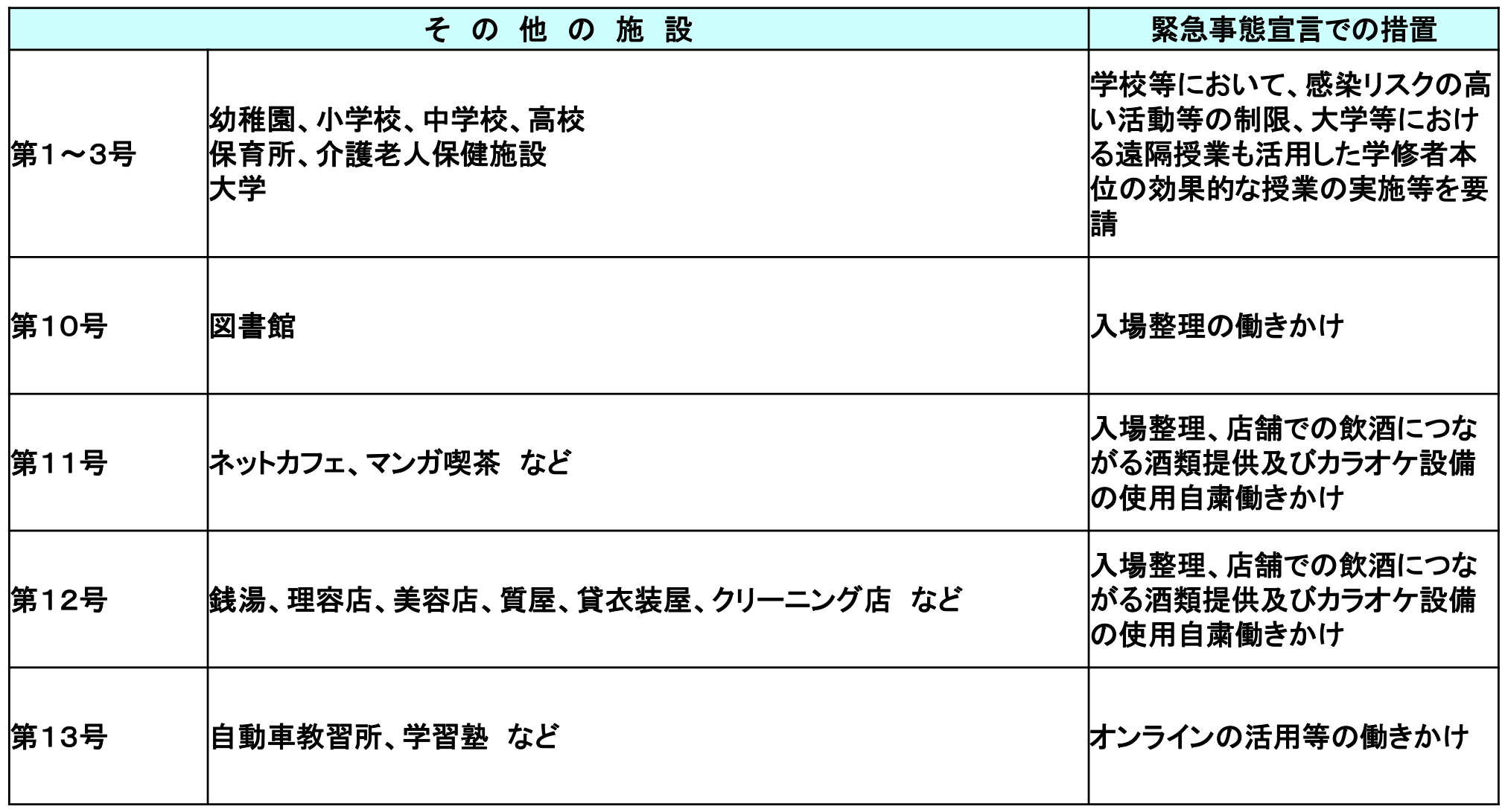

<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)

感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。

(Ⅱ)図書館(第10号)

感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。

(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)

感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。

前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。

また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。

(5)施設の使用制限について

(まん延防止等重点措置が実施される県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。

なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:

・飲食店

・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店

宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請すること。

また地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において酒類の提供を行わないよう要請すること。

地域の感染状況等に応じて、知事の判断により、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、各措置について飲食店に対して要請する。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

①対象:運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供するものに限る。)

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、催物の開催制限に係る集客施設への使用制限の働きかけの目安は、以下の通りとする。

なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の働きかけの対象とする必要はない。

<人数上限の目安>

5000人

<収容率の目安>

上記「(2)イベントの開催制限について(まん延防止等重点措置が実施される県)」内の基準に準じる。

<営業時間>

各知事が適切に判断すること。

② 前記①に該当しない集客施設

不要不急の外出自粛を徹底することおよび施設に人が集まり、飲食につながることを防止する必要があることなどから、飲食店以外の施設(特に大規模な集客施設)についても、営業時間や入場整理などについて各知事が適切に判断し働きかけること。

メッセフランクフルトジャパンは 4月19 日から21日の3日間、東京ビッグサイトで行われた「ビューティーワールド ジャパン」と「東京ネイルフォーラム2021」の開催結果を発表した。2展には日本代理店が運営した海外8社を含む509社が出展し、3日間で3万6852名が来場した。

メッセフランクフルトジャパンは 4月19 日から21日の3日間、東京ビッグサイトで行われた「ビューティーワールド ジャパン」と「東京ネイルフォーラム2021」の開催結果を発表した。2展には日本代理店が運営した海外8社を含む509社が出展し、3日間で3万6852名が来場した。 「まん延防止等重点措置」実施後の開催となった今回、メッセフランクフルトジャパンは会場内の通路幅を例年以上に広く設けたほか、入場時の検温、消毒、マスク着用、会場内の換気、臨時手洗い場の設置、会場内滞在者数のリアルタイムでの管理、警備員の巡回などを実施した。

「まん延防止等重点措置」実施後の開催となった今回、メッセフランクフルトジャパンは会場内の通路幅を例年以上に広く設けたほか、入場時の検温、消毒、マスク着用、会場内の換気、臨時手洗い場の設置、会場内滞在者数のリアルタイムでの管理、警備員の巡回などを実施した。