11月1日から虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45Fの「TOKYO NODE」(東京・港区)で、没入型音楽体験ミュージアム「MUUUSE(ミューズ)」が開催されている。会期は12月27日まで。主催はTOKYO NODE(森ビル)とJ-WAVE、企画はTOKYO NODE LAB、 INNOVATION WORLD FESTA、シンユニティグループが手掛ける。音楽、テクノロジー、アートの融合により、新たな音楽体験の場として注目を集めている。神話の芸術の女神“ミューズ”にちなんだ名前には、音楽と芸術が一体となる新しい形を創り出す意図が込められている。

3つの空間で構成された音楽体験

MUUUSEでは音楽の魅力を引き出すため、3つのテーマ別ギャラリーが用意されている。それぞれのギャラリーが異なるアプローチで音楽を表現しており、来場者は音響と光、映像による没入体験を通じて新たな音楽の魅力に触れることができる。

天球型ドームと立体音響で自然をテーマにした体験

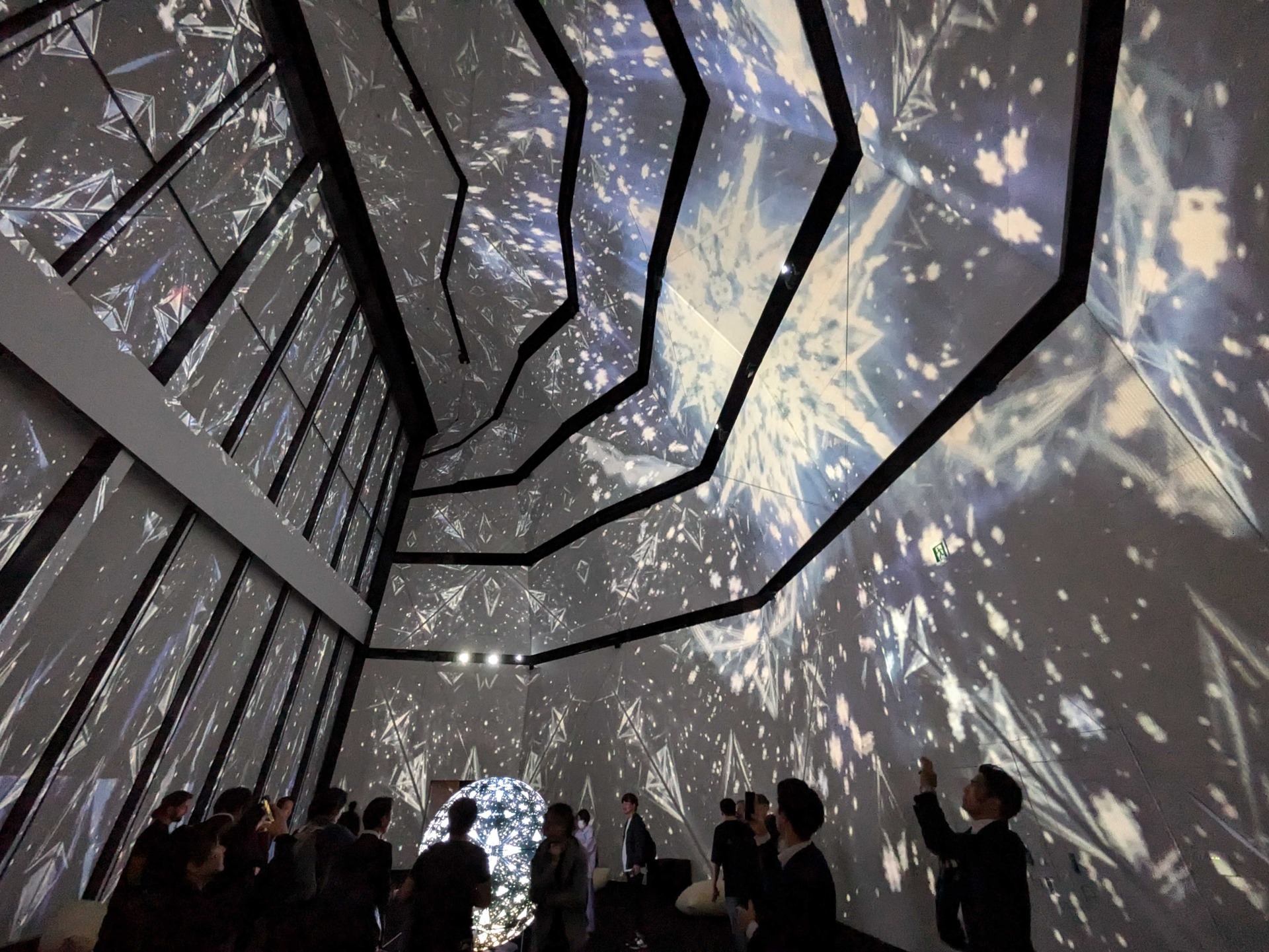

GALLERY A「自然の記憶」は、天球型のプロジェクションマッピングと32.2チャンネルの立体音響を用いて自然をテーマにした体験が展開されている。ヤマハのイマーシブオーディオソリューション「AFC(アクティブフィールドコントロール)」による超高精細な音響空間が特徴で、これまでにないスケールの立体音響を実現。家庭用の2.1チャンネルや映画館の5.1~7.1チャンネルを遥かに上回る音響システムにより、自然の音や自然にインスパイアされた音楽が立体的に響き渡り、来場者はまるで自然の中に身を置いているかのような体験を味わうことができる。

* * *

大型LEDディスプレイによるライブ感覚の映像体験

GALLERY B「歌と感情」では、幅24メートル・高さ4.5メートルのLEDディスプレイを駆使し、人気アーティストによる楽曲が再編集された特別映像が上映されている。今回の展示にはTM NETWORKの「Get Wild Continual」やnævisの「Done」、YOASOBIの「舞台に立って」などの作品がラインナップされており、音響や照明とともに、まるでコンサート会場にいるかのような臨場感を生み出している。

* * *

AIと最新光技術による未来的な音楽空間

GALLERY C「未来への実践」は、次世代の技術を取り入れた未来の音楽体験がテーマである。ギャラリーでは「水曜日のカンパネラ」プロデューサー・ケンモチヒデフミ氏と開発者・川田十夢氏が手がける「木曜日のカンパネラ」の楽曲が披露されている。会場では、AIが自動生成した音楽とカストが開発した「ファイバービーム」と呼ばれる最新の光技術が組み合わされ、天井高12メートルの空間で繰り広げられる光と音の演出が特徴。

* * *

開催概要

会期:2024年11月1日(金)~2024年12月27日(金) 10:00-20:00(最終入場19:30)

会場:TOKYO NODE GALLERY A/B/C(東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F)

チケット情報

平日:一般 2,500円、大学生・専門学生 2,200円、高校生 1,800円、中学生・小学生 800円

土日祝:一般 2,800円、大学生・専門学生 2,500円、高校生 2,000円、中学生・小学生 1,000円

![[セミナーレポート]伊豆大島、島ぐるみでMICE誘致へ動く ―東京観光財団](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/10/PA073837-218x150.jpg)

-218x150.jpg)

〈登壇者〉

〈登壇者〉

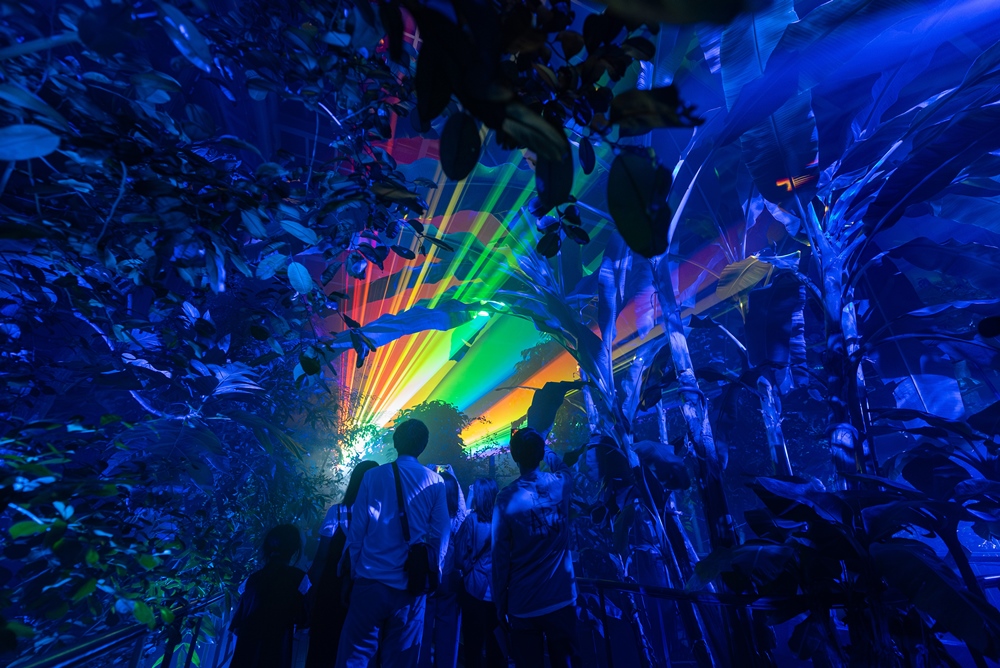

京都府と京都府⽴植物園アートナイトウォーク実⾏委員会は、夜に輝く植物たちの世界を、光、⾳、プロジェクションによる没⼊体験で旅する「LIGHT CYCLES KYOTO(ライトサイクル キョウト)」を京都府⽴植物園で、12⽉26⽇までの期間で開催する。

京都府と京都府⽴植物園アートナイトウォーク実⾏委員会は、夜に輝く植物たちの世界を、光、⾳、プロジェクションによる没⼊体験で旅する「LIGHT CYCLES KYOTO(ライトサイクル キョウト)」を京都府⽴植物園で、12⽉26⽇までの期間で開催する。 ゾーン1「LIGHT WILL FIND YOU」では、熱帯の⾼⽊が栽培される「ジャングル室」の曲がりくねった⼩道に降り注ぐこもれびが、参加者の頭上から差し込む。

ゾーン1「LIGHT WILL FIND YOU」では、熱帯の⾼⽊が栽培される「ジャングル室」の曲がりくねった⼩道に降り注ぐこもれびが、参加者の頭上から差し込む。