▽千葉

3月13日(水)~15日(金)

幕張メッセ

Japan Drone 2019

http://www.japan-drone.com/

3月15日(金)~17日(日)

幕張メッセ

第19回JAPANドラッグストアショー

http://drugstoreshow.jp/

3月15日(金)~17日(日)

幕張メッセ

第3回ライフスタイルビジョン~健康&美容、快適生活の産業と未来展~

http://ls-vision.jp/index.html

▽東京

3月12日(火)~15日(金)

東京ビッグサイト

2019 NEW環境展(N-EXPO)

https://www.nippo.co.jp/n-expo019/index.htm

3月12日(火)~15日(金)

東京ビッグサイト

地球温暖化防止展(GWPE)

http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka19/index.htm

3月13日(水)~15日(金)

東京ビッグサイト

第17回国際オートアフターマーケットEXPO 2019(IAAE)

http://www.iaae-jp.com/

3月15日(金)・16日(土)

東京ビッグサイト

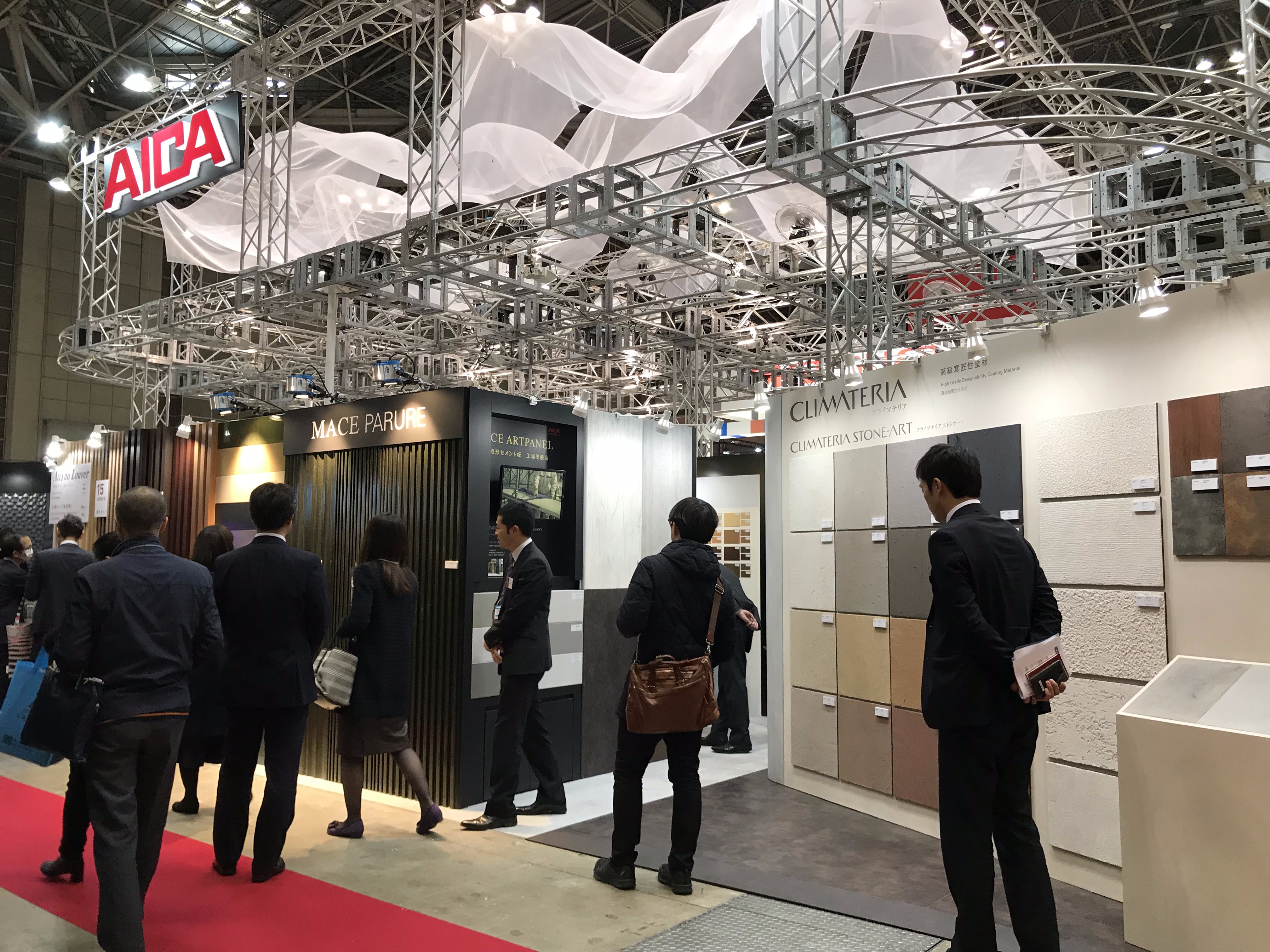

第41回ジャパン建材フェア

http://www.jkenzai.co.jp/jkfair/next/

▽大阪

3月15日(金)~17日(日)

インテックス大阪

第35回大阪モーターサイクルショー2019

http://www.motorcycleshow.jp/index.html

-218x150.jpg)

セイコーエプソン株式会社の碓井代表取締役社長。本体を低価格で販売し利益率の高いインクカートリッジの販売で収益を得るビジネスモデルからの脱却などについての基調講演。

セイコーエプソン株式会社の碓井代表取締役社長。本体を低価格で販売し利益率の高いインクカートリッジの販売で収益を得るビジネスモデルからの脱却などについての基調講演。

ペットフード協会、日本ペット用品工業会とメッセフランクフルトジャパンは、11月23・24日に開催予定していた「インターペット大阪」の開催延期を発表した。

ペットフード協会、日本ペット用品工業会とメッセフランクフルトジャパンは、11月23・24日に開催予定していた「インターペット大阪」の開催延期を発表した。