9月6日、千葉・幕張メッセで最先端科学・分析システム&ソリューション展「JASIS 2023」(主催:日本分析機器工業会=JAIMA、日本科学機器協会=JSIA)が開幕した。

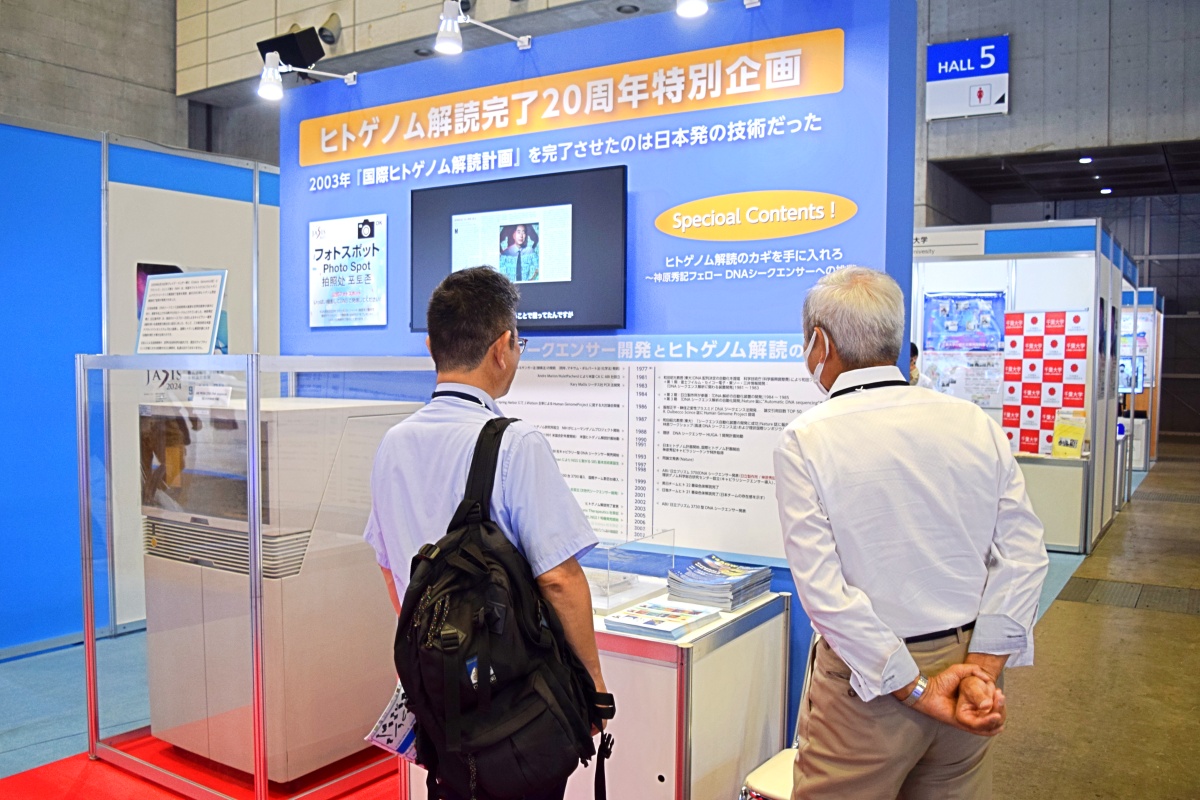

「JASIS 2023」会場風景

「JASIS 2023」会場風景

新型コロナウイルスが5類へ移行したことを受け、今回は2019年以来の完全に制限のない開催となる。テーマに“『測る』が支える未来の社会”を掲げ、出展者数は前年比107%の344社、出展小間数は前年比111%の1,094小間規模で開催する。また、来場者数2万人を目標に掲げる。

国際展示場4~6ホールで展示を行い、国際会議場では新技術説明会やトピックスセミナーを実施。トピックスセミナーは「DX」、「先端材料」、「環境関連」、「ライフサイエンス」、「教育」、「食品」の6トピックスから19のテーマで講演を行う。

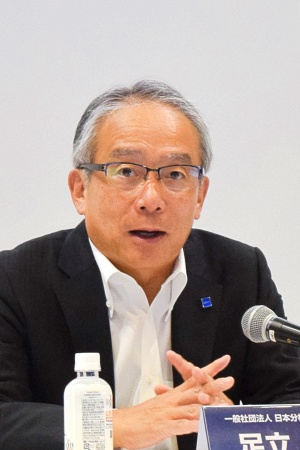

また、国際展示場5ホールの奥には昨年に引き続き「JASISスクエア」を設置。主催者企画ブースではラボの将来像の提示とそれを支える国際業界標準LADS OPC UAをデモンストレーションを交えたプレゼンテーションで紹介。出展社ブースでは会員企業の出展によるコラボレーションソリューション事例を紹介する。また、ヒトゲノム解読完了20周年記念特別企画として国立科学博物館協力のもと、解読に使用された「プリズム3700DNAシークエンサー」と「シーズフロー方式キャピラリー電気泳動モジュール」を展示する。

ヒトゲノム解読完了20周年記念特別企画

ヒトゲノム解読完了20周年記念特別企画

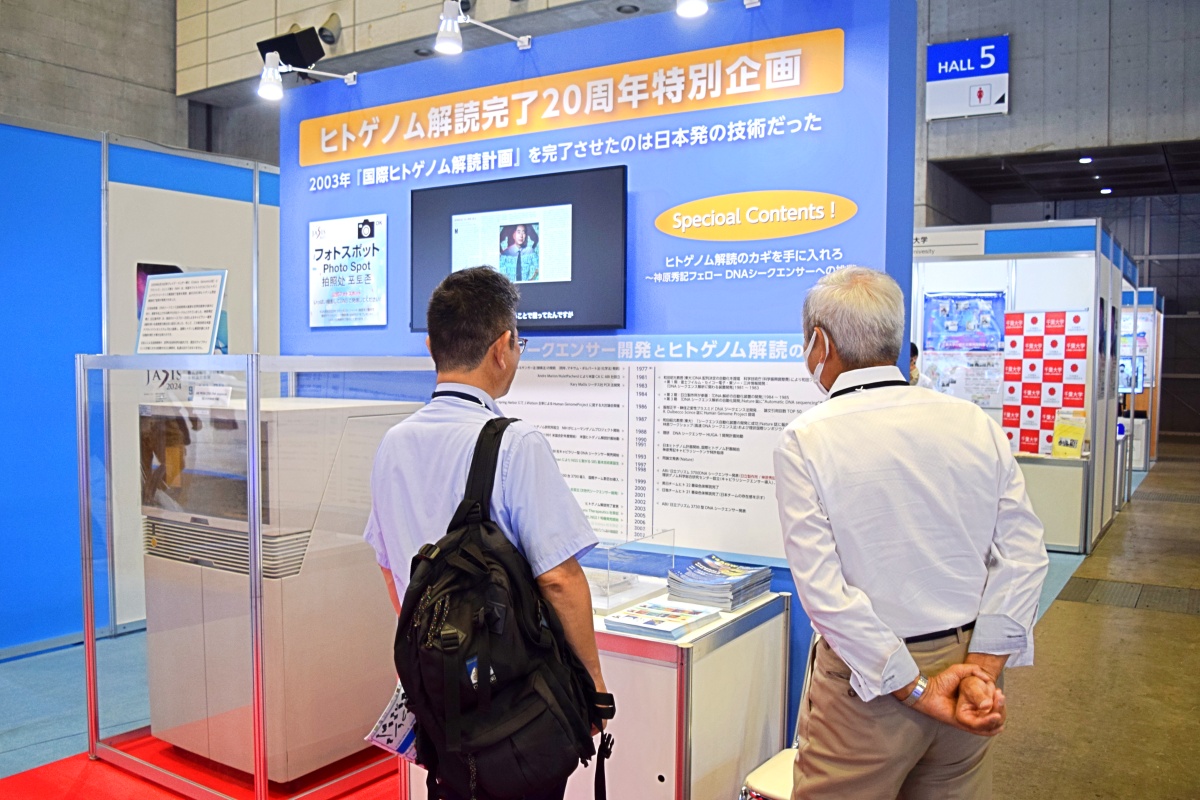

足立会長

足立会長

長谷川会長

長谷川会長

会期初日にJASISスクエアで行われた記者発表会にはJAIMAの足立正之会長と、JSIAの長谷川壽一会長が出席。足立会長は「出展者には実機展示や説明員による積極的な説明を呼びかけた。コロナ禍では難しかったリアル展示を十分に体感していただきたい。JASISでは社会課題の解決にチャレンジし、未来に向かって豊かな暮らしを作りながら、科学技術の拡大強化や新分野を含む各産業への拡大発展につなげるため、多様な最新技術を発信するよう努めていく」と語った。

長谷川会長は「会場には物理量を測る計測機器、安全性や信頼性を測る試験機などたくさんの“測る”を用意した。また、それらを支える理化学機器と周辺機器等もある。あらゆる領域の研究開発や生産技術はこうした“測る”によって支えられ、科学技術の発展は人々のより良い未来社会の創造へとつながる」として、会場で最先端の科学技術に触れてほしい旨を語った。

「JASIS 2023」は9月8日までの開催。2024年は9月4日から6日まで幕張メッセで開催予定。

![[セミナーレポート]伊豆大島、島ぐるみでMICE誘致へ動く ―東京観光財団](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/10/PA073837-218x150.jpg)

-218x150.jpg)