追記:

2022年11月17日、日本自動車工業会は新たに記者会見を開き、2023年の東京モーターショーについて「JAPAN MOBILITY SHOW」という正式名称を発表している。

→詳しくはこちらの記事

5月19日、日本自動車工業会(以下、自工会)は記者会見を開き、新たに副会長2名を加えた新体制と、2023年の「東京モーターショー」について発表した。

2023年の東京モーターショーは、「JAPANオールインダストリーショー」という名称に変更し、モビリティの枠を超えて日本の全産業で連携し、さらにスタートアップ企業も巻き込んだ、たくさんの人が集まる場、全く新しいショーを目指して名実ともに変革していく。

以下、会見の詳細。

業界1年の重点テーマ

自工会会長の豊田章男氏(トヨタ自動車 代表取締役社長)は、

「いま、私たちは、新型コロナウィルスや半導体不足自然災害の影響を受ける中で、必死にサプライチェーンをつなごうとしております。軍事侵攻による悲しく、やりきれない現実にも直面しております。資源や食糧価格の高騰など世界経済の先行きも不透明になってまいりました。こうしたリスクのある時こそ、未来に向けた変革を止めない強い意志が必要だと思っております。

その最大のテーマは「カーボンニュートラル社会の実現」です。」と述べ、

『業界1年の重点テーマ』として以下の5点を挙げた。

①成長・雇用・分配への取り組み

②税制改正

③カーボンニュートラル

④CASE(自動運転・デジタル)

⑤自動車業界ファンづくり

そして、5つのテーマについて以下のように詳細を説明した。

「カーボンニュートラルは、私たちの暮らしそのものに変化を迫るものであり、「移動」を通じて、人々の暮らしを支えてきた自動車産業の変革を問うものでもあります。最初は、私自身も、「何をすれば良いのか」よくわかりませんでした。

「カーボンニュートラルを正しく理解することから始めよう」と呼びかけることからまずはスタートいたしました。

「敵は炭素。内燃機関ではない」

「CO2削減は、エネルギーを『つくる』『運ぶ』『使う』全ての工程でやるもの」

「カーボンニュートラルという山の登り方は一つではない」

「技術力を活かすには、規制で選択肢をせばめるべきではない」

こうしたことを言い続けながら様々な「実装」実験を進め、その都度、分かってきたことを発信してまいりました。 その結果、世の中の理解も深まり、「一緒にやろう」という仲間も増えてまいりました。

カーボンニュートラルは、日本の自動車産業のCASE技術を磨くチャンスでもあると思っております。 CASEの進化とともに、暮らしに深く根差したモビリティサービスなど、クルマが生み出す価値は、大きく広がってまいります。私は、「モビリティ産業」への変革を進めている自動車は、「成長産業」だと思っております。

だからこそ、岸田政権が掲げる「成長と分配」の原動力になれると考えております。

コロナ禍の2年間を見ても、

日本での設備投資と研究開発費は12兆円

稼いだ外貨は25兆円

新たに生み出した雇用は27万人

自動車産業は日本の「成長」を支えてきたと負しております。「分配」の観点においても、この春の労使協議では、自工会各社が中心となり、賃上げの流れを生み出すことができたと思っております。

その中で課題も見えてまいりました。自動車産業の中で交渉のテーブルにつける人は3割に過ぎません。組合組織がない7割の人たちにこの流れをつなげていくことが大切だと思っております。

「カーボンニュートラル」も「成長と分配」も、成り行きで実現できるものではありません。「日本をもっとよくしたい」という強い想いと、国家戦略のもとみんなで一緒に動いていくことが求められております。

そのためにも今年、大きく踏み出すべきテーマが「自動車税制の改革」です。自動車業界といたしましては、「表年・裏年」という発想や「縦割り行政」から脱却した「骨太の議論」を求めてまいります。

今の日本に必要なのは、エネルギーの課題を打開し、カーボンニュートラル対応を加速させながら、新しい成長の道筋をつくりだす、そんな成長戦略だと思います。

税のあり方も、こうした成長戦略・産業政策の中で腰を据えて見直すべきだと思います。今年は、大局的な視点から自動車税制の見直し議論を深め、何とか道筋をつけたいと思っております。」

産業の枠を超えた「JAPANオールインダストリーショー」に

そして、2023年の東京モーターショーについて

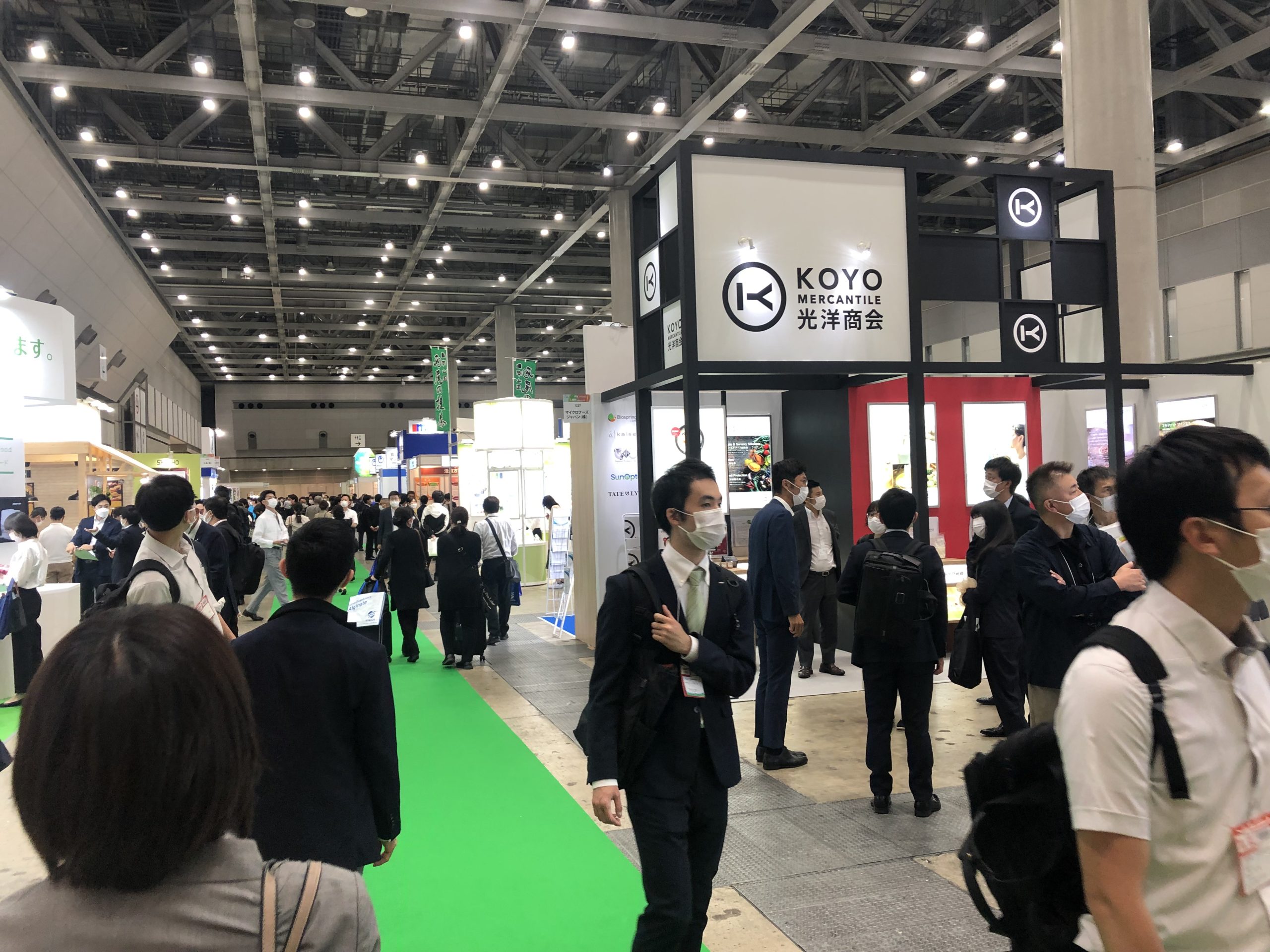

「前回は、他業界にも参画いただき130万人の来場者を集めました。自動車を軸にして他業界と一緒にやれば100万人規模を集められることを証明できました。

その学びを生かし、来年の東京モーターショーは、「ジャパンオールインダストリーショー」という名前にしたいと思っております。

モビリティの枠を超えて日本の全産業で連携し、さらにスタートアップ企業も巻き込んでいくことで、たくさんの人が集まる場にしたいと考えております。

全く新しいショーを目指して名実ともに変革してまいりますので、ご期待いただきたいと思います。」と述べ、名称変更と内容の変革を発表した。

日本の自動車産業の強み

そして自工会会長の豊田氏は最後に、

「私の信念は、「自動車はみんなでやっている産業」「未来はみんなでつくるもの」このふたつです。

日本の自動車産業の強みは、乗用だけでなく、商用・軽・二輪も含めたフルラインナップ体制です。この強みを生かしながら、「カーボンニュートラル」も「成長と分配」も、ペースメーカーとして役割を果たしてまいりますので、ぜひとも自動車産業をアテにしていただきたいと思っております。

「未来のために、地球のために」 意志と情熱をもって、みんなで行動してまいりますので、変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。」と意気込みを語った。

<一般社団法人 日本自動車工業会役員 新体制>

会長 豊田章男氏 トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長 (非常勤)

副会長 片山正則氏 いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 ( 〃 )

〃 鈴木俊宏氏 スズキ株式会社 代表取締役社長 ( 〃 )

〃 内田誠氏 日産自動車株式会社 取締役代表執行役社長兼最高経営責任者 ( 〃 )

〃 三部敏宏氏 本田技研工業株式会社 取締役 代表執行役社長 ( 〃 )

〃 日髙祥博氏 ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 ( 〃 )

〃 永塚誠一氏 一般社団法人 日本自動車工業会 専務理事 (常勤)

-218x150.jpg)