魅力的な展示会とは

「魅力的な展示会」とはどのようなものか。出展者・来場者の数、ビジネスにつながるかどうか、開催場所や周辺環境、会場の雰囲気やブースの見栄え、いろいろな要素があり、「誰にとって魅力的なのか」というのも重要なファクターである。そのような中「ブースデザイン」も魅力的な展示会づくりにとって大きな役割を果たすものと考えている。ふと足を止めて眺めたくなるような展示装飾、素敵なブースが沢山ある展示会には来場者も増え、企業も出展意欲を掻き立てられ、メディアにも取り上げられやすくなる。

2年に一度、世界の見本市施工会社が集まって開催される OSPI(Octanorm System Partners International) ミーティングという会議がある(以降、「展示会 (Exhibition)」の代わりに取引するという意味合いの濃い「見本市 (Trade Show)」という言葉を使う)。この会議では世界の「見本市」に関わる様々な情報を交換・共有できるが、その中で Stand Competition (ブースデザイン賞レース)があり、各国施工会社の自慢のブースが披露される。 カテゴリはブースサイズで50m²以下、51~200m²、200m²以上の3つに分けられ、200人以上のプロフェッショナルの投票で順位が決まる。各カテゴリの3位までが当日表彰され、その後WEBサイトや業界誌に掲載されるが、私は会議の終盤に行われるこの Stand Competition が 好きで、洗練された世界のブースデザインは見ていて飽きず、いつもインスピレーションをもらっている。 日本にも Good Design 賞はじめいくつかのデザイン賞レースがあるが、他国のブースデザインを吟味・ 評価することで、グローバルな視点から最新のデザインや革新的な施工方法を勉強することができる。

200m²以上カテゴリ2018年優勝 Projex Event Service 社の装飾デザイン

200m²以上カテゴリ2018年優勝 Projex Event Service 社の装飾デザイン

~ 50m²カテゴリ優勝の Dohrns Exhibitions & Events 社のブース Sweden

~ 50m²カテゴリ優勝の Dohrns Exhibitions & Events 社のブース Sweden

ブースデザインの傾向

上記のブース賞レースを見ていると、世界のデザイン傾向を知ることができる。最近は「分かりやすい」から「背景にストーリー性を感じさせる」ブースデザインが評価され、ランキングでも上位に上がるようだ。スマホや最新の電化製品なども説明書や無駄が省かれフォルムやユニークな製品に注目が集まる時代だが、見本市ブースも同様、人々の経験や知識が増したことで文字での商品説明は減り、ビジュアルや背景のストーリー性が人々の共感や想像力をかき立てる。有名企業がブランドの認知度を高めるためのブースデザインと、中小企業が取引先を見つけるためのデザインとはもちろん差はあるものの、背景のデザインコンセプトが効果的な認知につながる点は共通している。

製品情報はインターネットでも調べることができるため、展示数を抑えて空間を贅沢に使ったブースデザインもより増えている。空間を増やすためには壁面や柱を減らす必要があるが、柱を減らすためには木工柱+梁よりもスチールやアルミの支柱+梁が有効である。

また、見本市では軽くて丈夫なアルミ資材がよく使われるが、そのアルミ資材を木板や布で覆い隠す構造もトレンドである。ドイツなど見本市先進国では見本市の回数と規模が多く、初期投資の高いアルミシステム材も早期の資金回収が見込めるため、様々な種類のシステム材が普及し、効率的に利用されている。廃棄物処理費用が年々高価になっているため、アルミシステム材を安価に見せない展示方法、アルミ材を使用しつつ、木工ブースのように見せる展示方法が進化している。

51m²~ 200m²カテゴリ優勝のブースデザイン“ATM2018”in UAE

51m²~ 200m²カテゴリ優勝のブースデザイン“ATM2018”in UAE

ブースデザインのグローバル化

近年、日本の展示会場は増加傾向にあり、東京ビッグサイトやパシフィコ横浜の拡張、いくつもの地方新会場建設などポジティブな話題が多い。しかし世界に目を向けると、見本市ビジネスの拡大、グローバル化はよりスピードアップしている。中国の見本市会場新設、見本市誘致などは驚くべきで、今や日本の20倍近い展示面積を擁し、来年には展示面積も世界最大になると言われている。

世界中で毎年3万1,000件以上の見本市が行われ、440万社以上が出展、2億6,000万人以上の来場者が見本市を訪れる。5,000m²以上の屋内展示スペースを持つ会場は1,200 以上にものぼる。

メッセフランクフルトやハノーヴァーメッセ、メッセデュッセルドルフなどのように見本市のコンテンツを運営含めパッケージで世界展開するケースも年々増え、「見本市ビジネス」産業は進化している。国際的な出展者はビジネス拡大のため複数の国際見本市に出展するが、その際ブースデザインを毎回変えることはない。ブースデザインは数カ月前、出展者によっては半年、1年前から検討を始め、出展にかける費用は海外の見本市であれば数百万円~数千万円。デザインの再利用により2回目以降の設計費・什器製作費を大幅にカットすることができるため、コストのかかる凝った装飾の提案・採用が可能になるのだ。ドイツでは毎年施工業者選定のコンペを行うようなことはせず、出展者と施工会社が複数年契約するケースが多い。施工会社としても初回の費用が厳しくても、その後、数年間分のブース施工受注を確約してもらえるのであれば2回目以降の準備は必要最低限で済み、ビジネスの安定・拡大に結び付く。したがって、出展する国を変えても同じデザインのブースを再現できる構造の「ブースデザインのグローバル化」が広がっているといえよう。

世界基準のブースデザイン

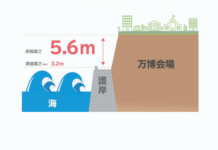

大きく高級感のあるブースは「天吊り&床上げ」がベースデザインとして多用されるようになっていて、これは「世界基準のブースデザイン」ともいえる。日本は残念ながら会場の設備と施工・撤去時間の関係で「天吊り造作」や「床上げ造作」は難しく、モーターショーなどの数少ないケー スを除いて、多くの施工会社・出展者にとってほとんど「不可能」と言ってもよい状況だ。「魅力的な展示会」をブース装飾という視点から見る場合、「天吊り」と「床上げ」は今後どうしても増やしたい要素で、それが可能になるような設備・環境づくりが必要だ。東京ビッグサイトの稼働率は非常に高く、国内向けの催しだけでも十分機能しているようだが、「世界基準のブースデザイン」を再現可能にすることが人気の国際見本市を日本に呼び寄せるためにも必要なステップだと考えている。

*高さ規約について

日本の展示会の「高さ規約」は関東ではH2,700mmが基本。これは「尺」から来ており、板の経済寸法9尺=2,700mmを 取り入れた日本特有のものである。世界ではH2,500mmが 基本で、弊社のアルミ部材も5,000mmの押出成形から2,500mm の柱を2本とることを前提としている。5,000mmから2,700mm の柱は1本しか取れず、実はH2,700mmの柱は単価が通常 以上に上がってしまうのだ。 その他のアルミシステム材もH2,500mmに合わせて開発されているため、高さの関係で日本市場では使えない、もしくは金額が高騰して流通しにくいという内情がある。画 期的なシステム材を日本で流通させることができないのは残念でならない。

更に、先ほどのテーマで触れた「ブースデザインのグローバル化」でも日本の展示会に出展するときだけ壁の高さ・ デザインを変更し、持ち回りの什器も造りなおさなけれ ばならない、などのデメリットがある。日本の施工会社、 展示会関係者はH2,700mmで慣れていて不都合を感じてい ないが、そこに「グローバル化への足かせ」がある。もちろん「日本の施工会社は既にH2,700mmで部材を購入・保有しているから今更変更は出来ない」「誰がどのタイミングで高さ規約を変更、コントロールしていくのか」などの問題もあるだろう。しかし施工会社が所有している資材は H2,500mm に合わせてカットすることができるのだ。例えば2年後には展示会の高さ基準を全て2,500mmに変更することを目標とし、主催者と施工会社が協議しつつ H2,500mmになる展示会のリストを1年前から公表し、段階的に実行していけば必ずできるはずである。目的とその先にあるメリットを十分理解共有し、足並みを揃えれば、他国と通貨を共通にもできる時代である。国内の展示会業界の高さ基準を見直せないはずがないのである。

-218x150.jpg)