UCCコーヒープロフェッショナル(以下UCP)と博展は、UCPが全国で開催する展示商談会『UCC Smile Festa 2023』において、サステナブル(持続可能な)イベントの実現に向けて共同で取り組んでいる。

今回は、3月28日から29日にかけて開催された本イベントの東京会場(東京流通センター第1展示場)を取材した。

『UCC Smile Festa 2023』とは

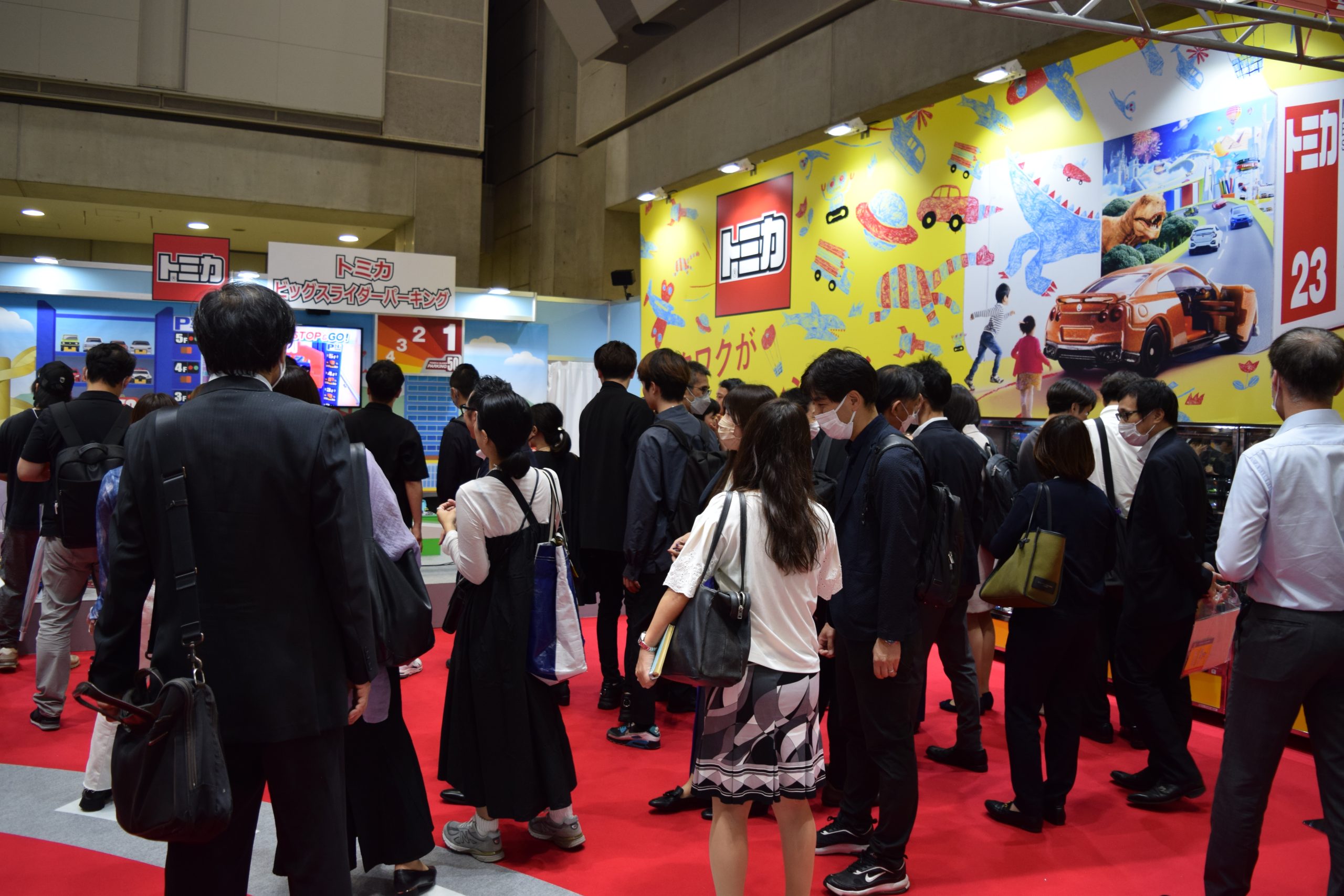

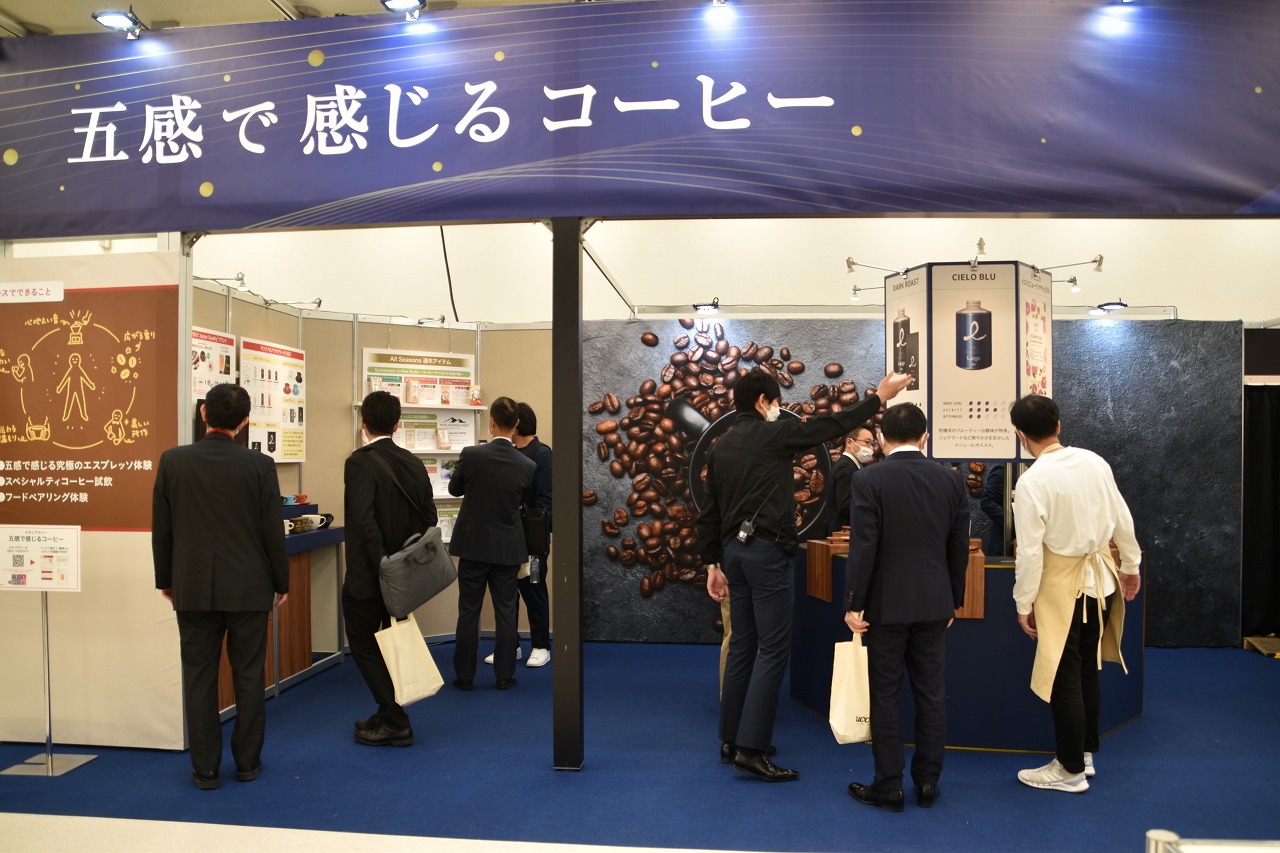

『UCC Smile Festa 2023』は、主に飲食業界の来場者を対象にした、コーヒー並びに業務用食品の展示商談会だ。

UCCグループ企業と、食材・ドリンク・販促資材などカフェの運営を支える様々なメーカー約80社が出展し「選ばれる飲食店」になるためのヒントを、リアルの展示商談会およびオンライン特設サイトで提案している。

会場では「UCC’s Sustainability」「UCC’s Creation」の2つのエリアを軸にして、UCCの商品やソリューションが紹介された。

「UCC’s Creation」エリア

「UP活」エリア・・・客単価UPや、付加価値の向上を目指す取り組みを提案。コーヒーと紅茶を使用したアレンジメニュー、UCCのこだわりで創り上げられたブレンド製品などを体験できた。

「ベーシックアップデート」エリア・・・飲食店の基礎をしっかり固めるための、スピード提供可能なマシン、幅広い客層に好まれるコーヒーや食材PB製品などを紹介。

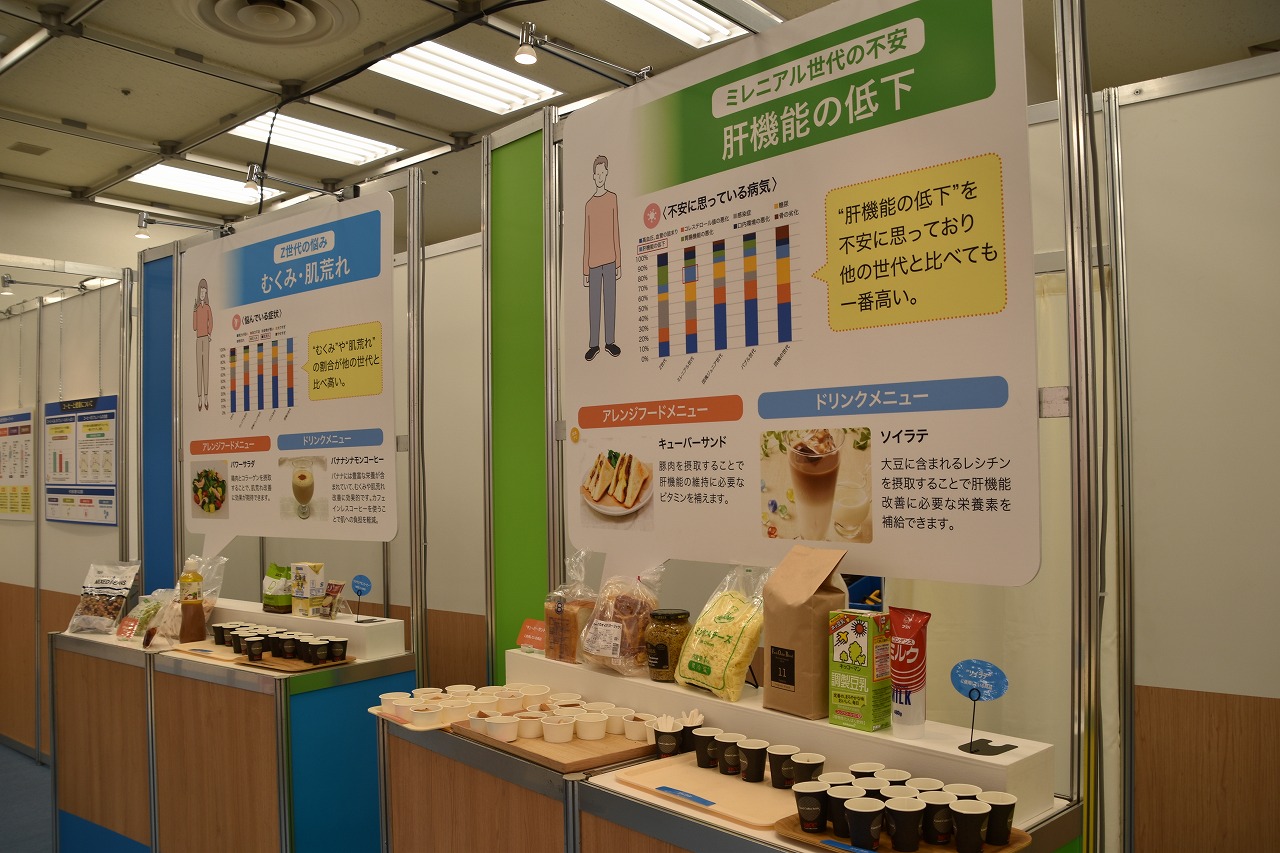

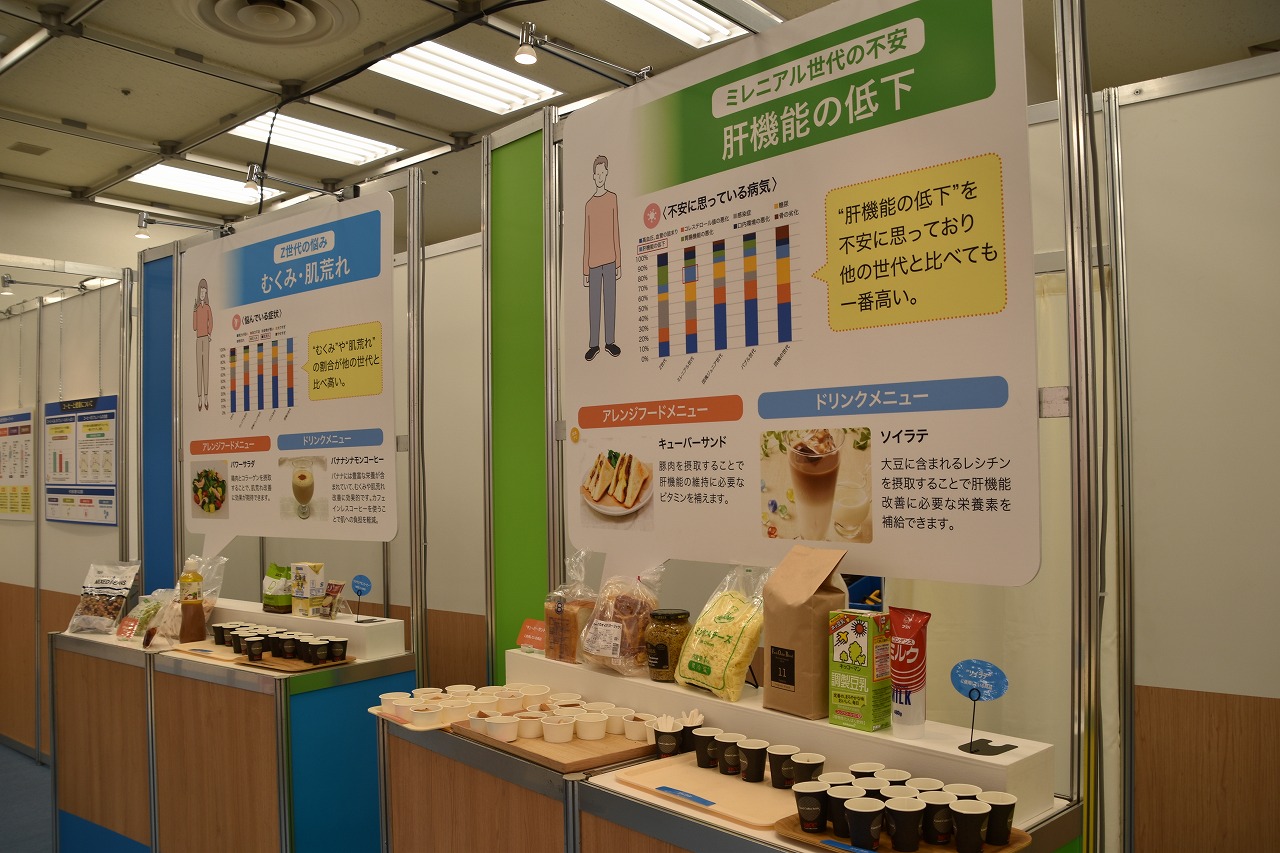

「世代別に響くアプローチ」エリア・・・プロ監修のコーヒーを使用したスイーツや、コーヒーとスイーツのペアリング、世代ごとの健康に関する悩みに応じたコーヒーやドリンクなど、世代別に響くアイテム・メニューを提案。

「UCC’s Sustainability」エリア

「UCC’s Sustainability」のエリアでは、栽培から一杯のコーヒーに至るまでの過程を7つに分け、UCCの実施している農園からカップまでの”一貫したサステナビリティ活動”を紹介。

また、サステナブル対応のレギュラーコーヒー製品、ペーパーを使用しないエコドリップ、代替ミルクを使用したドリンクメニューなど、飲食店が今すぐ始められる取り組みも提案された。

サステナブル(SDGs)への取り組み

今回の展示会の見どころのもう一つが、「サステナブル(持続可能な)イベント」の実現に向けた様々な取り組みだ。

去年開催の『UCC Smile Festa 2022』の実績データをもとに、「CO2排出量の削減」と「ゼロウェイスト」(ごみをゼロにすることを目標にできるだけ”廃棄物”を減らそうとする活動)の2つの軸で、各項目昨年の10%削減を目標とし、今年はさらに取り組みを強化した。

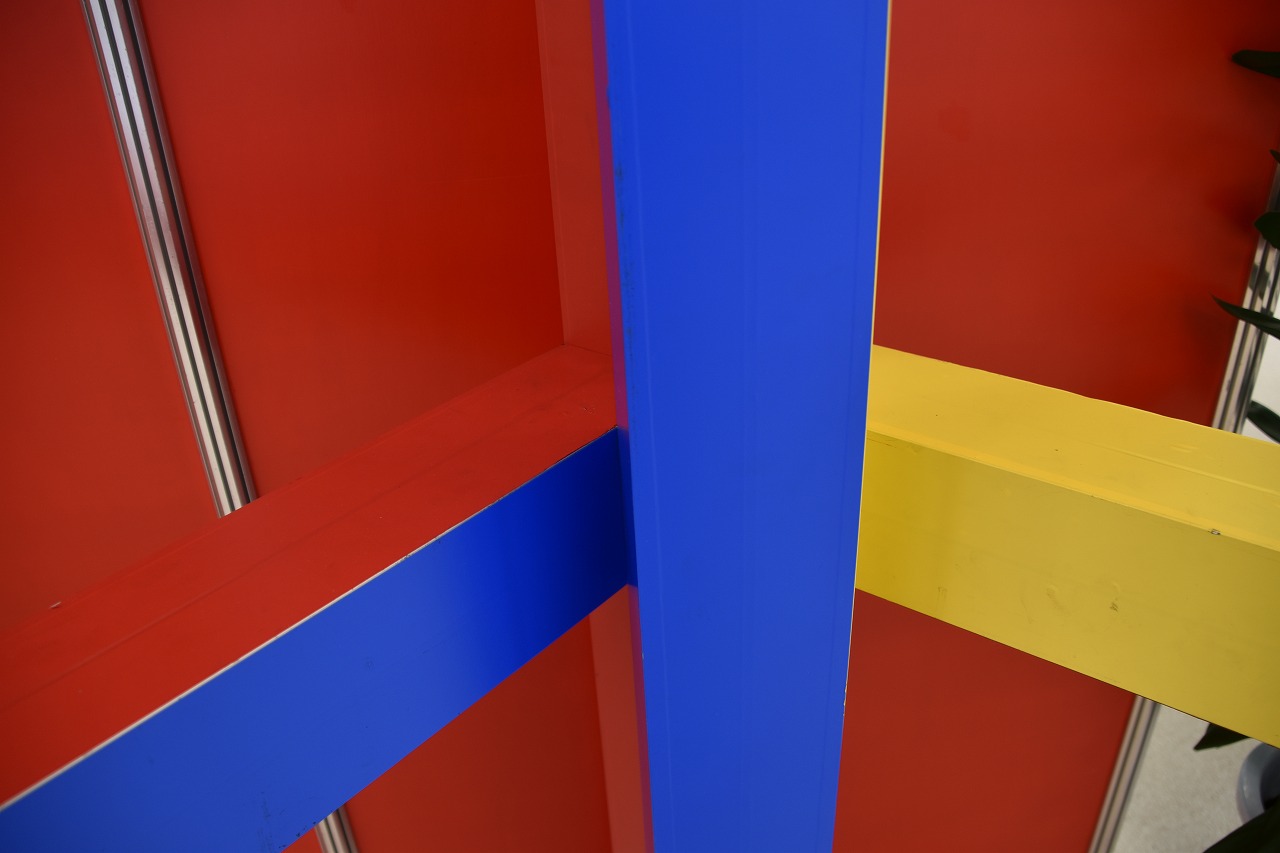

1.展示会造作について

目標

装飾関連の木くず排出量を2022年開催時より10%削減

イベントの装飾物は全体の87% (前年比12%UP) をリユース部材で構成し、 排出される廃棄物は熱源として利用するなど、適切な処理を行う。

2022年開催時には、サーマルリサイクルに回る素材が多かったため (木材など)、 今年度はマテリアルリサイクル(ケミカルリサイクル)が可能な素材を積極的に選定した。

2.展示照明/配布物について

展示照明については消費電力が少なく、 寿命も長いLED照明を積極的に取り入れた。

また、案内チラシなどはコーナー内でQRコードを掲示し、デジタル化を推進することで紙の削減に取り組んだ。

上下に動かすと空気が送られて排出口からコーヒーの香りが漂う仕掛け

上下に動かすと空気が送られて排出口からコーヒーの香りが漂う仕掛け

3.食品ロス削減について

目標

食品廃棄物排出量を2022年開催時より10%削減

<準備段階>

時間帯別の来場者数を把握し、関係者・出展メーカーに情報を共有することで、試飲試食の作りすぎを予防。

<開催中の取り組み>

■社員の商品勉強会を兼ねた試飲試食の促進

■出展メーカー同士で余った食材を共有できる場所の設置

4.廃棄物処理について

目標

会場で排出される廃棄物量を2022年開催時より10%削減

排出量そのものの削減だけでなく、リサイクル率の向上に着目。適切な分別の徹底に取り組んだ。

5.脱ブラスチックについて

目標

ワンウェイプラスチックを2022年開催時より10%削減

ドリンクは可能な限り紙カップで提供。使用するプラカップについても、環境配慮型の容器を活用した。

試食用のトレイ・フォーク・ スプーンなどについては、試食する食品との相性を確認したうえで、可能な限り紙製・木製のものに切り替えた。

6.CO2排出量の測定

CO2排出量を算定、記録することで、次回開催以降の削減への取り組みに活用する。

■会場使用電力による排出量

■主催者分のトラックの排出量(資材や商品、装飾物の運搬)

■主催者事務局関係者の移動、宿泊による排出量

(参考)2022年の測定データ

合計 26.98t-CO2

(スギの木1,927本に相当(スギの木(樹齢80年)が1年間に吸収する二酸化炭素量を基準とする))

7.報告書作成について

展示会終了後に環境報告書をオンラインサイトに掲示し、関係者に共有。

こちらのページからダウンロードできる

次回開催以降も、継続的な環境負荷の低減活動に取り組む。

8.出展メーカーとの共創

今回の展示商談会は、テーマに『Co-Creation 新たな価値を「共」に「創」る 変わり続ける、未来のために。』を掲げている。

■出展メーカーからもサステナビリティの取り組みへの協力を得るため、事前にオンラインで出展メーカー説明会を実施し、方針や目標を共有した。

■余った食材を共有できる『もったいないコーナー』を設置し、可能な限り食品ロスを減らす施策を実施。

■ごみ袋に出展者の名前を表記するなど分別を促す一方で、資源循環型イベントの実現に対して協力的な出展メーカーを表彰し、更なる機運醸成を図った。

博展はサステナビリティ(持続可能性)に関する企業や地方自治体のニーズの高まりに対応してイベントのサステナビリティに関する社内方針を策定し、運用に取り組んでいる。

また、「サステナブル・ブランド国際会議」などのイベントやメディアを通じて2015年より「サステナブル・ブランド」コミュニティ活動を推進している。

出展メーカー向け説明会のアンケートでは、全体の約95%からサステナブルな取り組みを「理解できた」「共感する」との回答を集めたという。

-218x150.jpg)

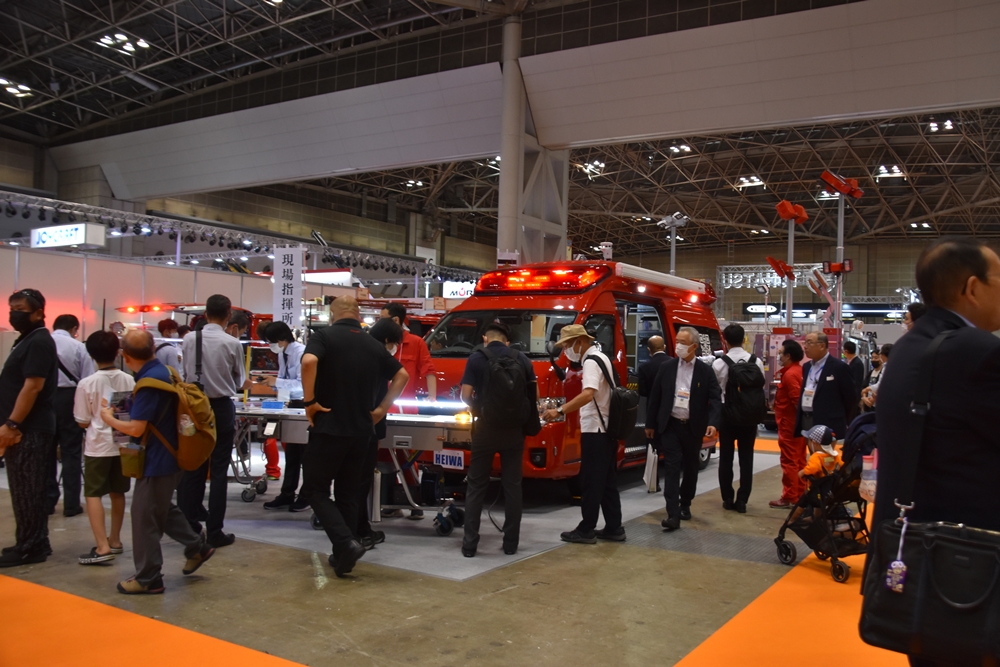

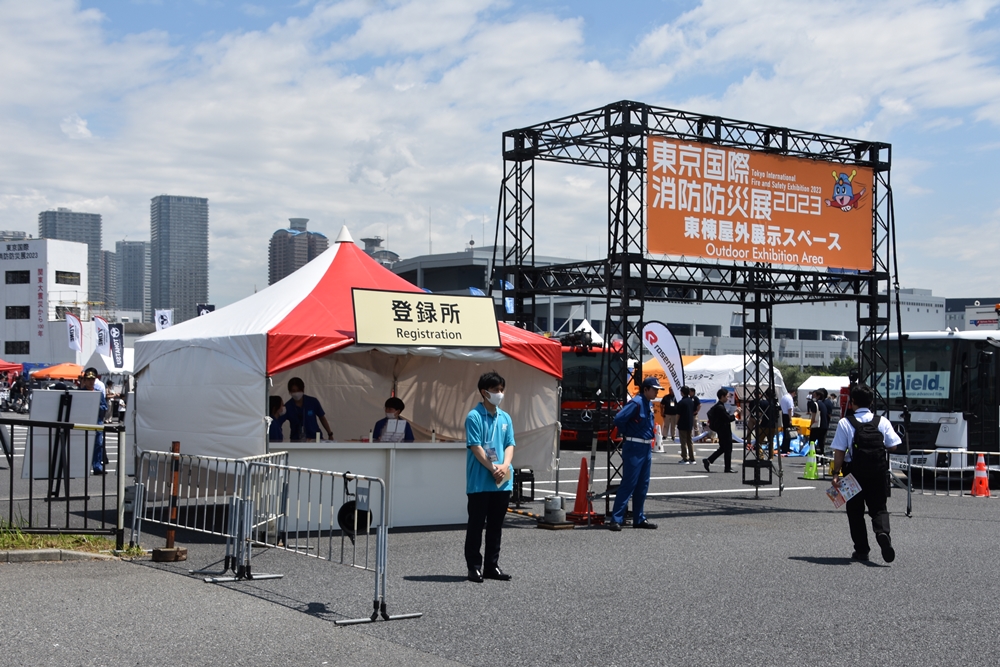

東京消防庁・東京ビッグサイト・東京国際消防防災展2023実行委員会は、6月15日から18日までの4日間、「東京国際消防防災展2023(FIRE-SAFETY TOKYO)」を東京ビッグサイト東5で開催している。326社・1652小間と過去最大級の出展規模となっており、「消火、救急、救助、避難・誘導」、「防災・減殺・災害対策」、「情報システム・通信サービス」、「その他消防防災に関する製品・サービス」と、4つの分野で構成。EV車両の最新消防車や消防DXを推進するサービスのほか、非常用電源に焦点を当てた特別企画ゾーンも展開する。

東京消防庁・東京ビッグサイト・東京国際消防防災展2023実行委員会は、6月15日から18日までの4日間、「東京国際消防防災展2023(FIRE-SAFETY TOKYO)」を東京ビッグサイト東5で開催している。326社・1652小間と過去最大級の出展規模となっており、「消火、救急、救助、避難・誘導」、「防災・減殺・災害対策」、「情報システム・通信サービス」、「その他消防防災に関する製品・サービス」と、4つの分野で構成。EV車両の最新消防車や消防DXを推進するサービスのほか、非常用電源に焦点を当てた特別企画ゾーンも展開する。