株式会社鈴木商館はFC EXPO 2015にて、 燃料電池フォークリフト用水素ステーション「SmartFuel」を出展。

FC EXPO 2015 ~第11回 [国際] 水素・燃料電池展~ が開催!

「FC EXPO 2015 ~第11回 [国際] 水素・燃料電池展~」は水素・燃料電池の研究開発、製造に必要なあらゆる技術、部品・材料、装置、および燃料電池システムが一堂に出展する国際商談展。

同時併催として、WIND EXPO 2015 ~第3回 [国際] 風力発電展~、PV EXPO 2015 ~第8回 [国際]太陽電池展~、第6回 [新エネルギー]試作・加工展、、第6回 [国際]二次電池展 ~バッテリージャパン 2015~、第6回 太陽光発電システム施工展、第5回 [国際]スマートグリッド EXPO、第5回 エコハウス&エコビルディング EXPO、第1回 電力自由化EXPOが開催される。

今年は出展企業1580社、80,000名の来場者数を予定している。

会期は2015年02月25日(水)~27日(金)の3日間。会場は東京ビッグサイト。

FC EXPO 2015の公式ホームページはこちら:

http://www.fcexpo.jp/

[FC EXPO 2015] Ultra Fine Leak Test System「MUH-0100 series」 – 株式会社フクダPosted on 2015年2月26日

株式会社フクダはFC EXPO 2015にて、Ultra Fine Leak Test System「MUH-0100 series」を出展。 Continue Reading… |

|

[FC EXPO 2015] 油圧駆動ガスブースター「HC500」 – サニー・トレーディング株式会社Posted on 2015年2月26日

サニー・トレーディング株式会社はFC EXPO 2015にて、油圧駆動ガスブースター「HC500」を出展。 Continue Reading… |

|

[FC EXPO 2015] 高機能断熱材「WDS」 – 黒崎播磨株式会社Posted on 2015年2月26日

黒崎播磨株式会社はFC EXPO 2015にて、高機能断熱材「WDS」を出展。 Continue Reading… |

|

[FC EXPO 2015] 燃料電池フォークリフト用水素ステーション「SmartFuel」 – 株式会社鈴木商館Posted on 2015年2月26日

株式会社鈴木商館はFC EXPO 2015にて、 燃料電池フォークリフト用水素ステーション「SmartFuel」を出展。 Continue Reading… |

「第7回夢メッセみやぎ講演会・交流会」を開催

夢メッセみやぎを運営するみやぎ産業交流センターは、2月24日、宮城・仙台市のホテルモントレ仙台で「第7回夢メッセみやぎ講演会・交流会」を開催した。

講演会は、日頃夢メッセみやぎを利用する主催者・出展者・展示会関連会社を対象に、展示会をビジネスチャンスとして活かしてほしいという思いから毎年行なわれているもので、今回で7回目。

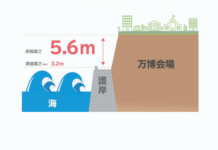

講演会に先立ち挨拶した伊東則夫理事長は「来月で東日本大震災から4年が経過し、被災地の復興は徐々に進んでいる。3月1日には常磐道が水戸までつながり、5月には千石線が復旧、7月には夢メッセみやぎが隣接する仙台港エリアに仙台うみの杜水族館がオープンし、8月には仙台空港民営化の事業主体が決定される。また12月には地下鉄東西線が開業するなど2015年は宮城・仙台にとって大きなターニングポイントとなる。しかし沿岸部については、復興が道半ばであり風化防止のためには情報発信がなによりも大事だと考えている」とし、3月14日から仙台国際センターで開催される「国連防災世界会議」は、国内外に震災の体験と教訓を発信する貴重な機会であることを伝えるとともに、同期間に夢メッセみやぎで行なわれる「防災産業展」など関連のイベント情報について触れた。

講演会に先立ち挨拶した伊東則夫理事長は「来月で東日本大震災から4年が経過し、被災地の復興は徐々に進んでいる。3月1日には常磐道が水戸までつながり、5月には千石線が復旧、7月には夢メッセみやぎが隣接する仙台港エリアに仙台うみの杜水族館がオープンし、8月には仙台空港民営化の事業主体が決定される。また12月には地下鉄東西線が開業するなど2015年は宮城・仙台にとって大きなターニングポイントとなる。しかし沿岸部については、復興が道半ばであり風化防止のためには情報発信がなによりも大事だと考えている」とし、3月14日から仙台国際センターで開催される「国連防災世界会議」は、国内外に震災の体験と教訓を発信する貴重な機会であることを伝えるとともに、同期間に夢メッセみやぎで行なわれる「防災産業展」など関連のイベント情報について触れた。

講演会には、企業への出展サポートや自治体への講演活動を行なっているピースタイル代表の辻井勝氏が登壇し「展示会出展成果最大化セミナー」として、展示会出展のノウハウを伝えた。

辻井氏は、出展活動を釣りにたとえ、素人と漁師の成果が違う。よく海のこと、魚の特徴を知る漁師のように、出展者は展示会という場のこと、来場者の心理を知ることが重要と説明。実際に実施している出展コンサルティングの実績から、多くの場合、戦略の最適化を行なうことで成果は150~300%最大化すると、ポイントを紹介した。

辻井氏は、出展活動を釣りにたとえ、素人と漁師の成果が違う。よく海のこと、魚の特徴を知る漁師のように、出展者は展示会という場のこと、来場者の心理を知ることが重要と説明。実際に実施している出展コンサルティングの実績から、多くの場合、戦略の最適化を行なうことで成果は150~300%最大化すると、ポイントを紹介した。

出展での成果最大化のプロセスとして、第一に重要なことは、出展の意味の明確化。企業・事業の戦略策定に活用されるSWOT分析を書き出すことで出展ストーリも作成することができる。また、戦略を戦術(施策)まで落とし込む段階では、6W3H*を通して自社の出展を事前にひろく眺め渡しておくことが重要だとした。たとえば、明確にしづらいことの一つに、Whom(誰に)が挙げられるが、バイヤーの導入決定者といった細かい絞り込みなども施策を立てやすくすると解説した。

講演後半では、実際に出展ブースの写真を例に、装飾の考え方や来場者からの目線でみたパネル位置、展示物の置き方、来場者対応などについて具体的に指摘、よい例についても紹介するなど、専門的、具体的なアドバイスを伝えた。

*Who(誰が)、Whom(誰に)、What(何を)、When(いつ)、Why(なぜ)、Where(どこで)、Where(どこで)、How(どのように)、How to(どうやって)、How much(いくらで)

その後の交流会には、73名が参加。参加者によるPRも行なわれるなど、情報交流の場となった。

産学官連携で今年度MICE事業目標値上回る~ちば国際コンベンションビューロー

ちば国際コンベンションビューローは2月23日、幕張メッセ 国際会議場2階国際会議室で「平成26年度会員交流会」を開催した。

髙栁哲男(たかやなぎ・てつお)代表理事は、「平成元年6月の設立以来、賛助会員はじめ、多くの協力を得て多数の国際会議の誘致・支援の成功や国際交流事業を行ない、昨年で25周年を迎えることができた。また、今年度のMICE事業については、目標としていた117件を昨年12月時点で144件とすでに上回る成果を挙げている」と報告。

髙栁哲男(たかやなぎ・てつお)代表理事は、「平成元年6月の設立以来、賛助会員はじめ、多くの協力を得て多数の国際会議の誘致・支援の成功や国際交流事業を行ない、昨年で25周年を迎えることができた。また、今年度のMICE事業については、目標としていた117件を昨年12月時点で144件とすでに上回る成果を挙げている」と報告。

今年8月に開催する世界陸上・北京大会に向け、世界各国の代表チームが千葉県内での事前キャンプを実施することについても触れ、2020年の東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ誘致にもつながる、とスポーツイベント誘致への取組みに積極的な姿勢をみせた。また、フィルムコミッション事業では、今年度は「千葉県映画・テレビ等撮影支援事業 補助金制度」を新設するなど、千葉県の知名度向上、イメージアップを図る。さいごに髙栁代表理事は「MICE事業においては、千葉県の最大の強みとも言える産学官の連携したネットワーク力の強さを活かし、オール千葉で取り組んでいく」と結んだ。

来賓を代表して観光庁MICE推進担当参事官の髙橋良明氏があいさつ、国際観光振興機構理事の山崎道徳氏は乾杯の発声をし、千葉県MICEの発展で日本全体で盛り上げてほしいとエールを贈った。

交流会では、新規会員として14社が紹介され、このうちニューフィルハーモニーオーケストラ千葉による「弦楽四重奏」の演奏、また歌舞伎企画として同じく新規会員の雅屋による「連獅子SHOW」も行なわれ、多彩な演出が繰り広げられた。

会員によるブースも展開され、参加した84団体・173名は情報交換するなど、新たなネットワークづくりの場となった。

【連載】営業活動を成功させ、安定的な売上を創出 == 第9回「既存顧客から売上拡大を狙う」 ==

【好評連載】営業活動を成功させ、安定的な売上を創出

~約500社の営業コンサルティング実績から成功法則を伝授~

(株)スリーシーズ 代表取締役 畑中康彦氏

◆ 第9回 「既存顧客から売上拡大を狙う」

株式会社スリーシーズ 代表取締役の畑中康彦です。

第9回目のコラムは、「既存顧客から売上拡大を狙う」についてです。

これまでのコラムは、新規顧客の獲得を中心に書いてまいりました。

新規顧客を獲得するというのは、企業にとっては大変な労力と投資がかかることは

言うまでもありません。

企業が売上を上げる3大要素は、「顧客数」×「取引単価」×「取引頻度」と

言われています。

つまり、企業としては、顧客数を増やすだけではなく、顧客数を維持しながら

継続的に取引を促し、取引頻度を増やすことが重要ということなのです。

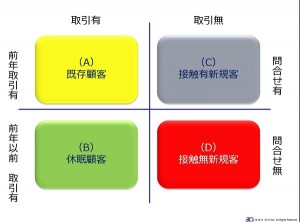

図のように、取引の有無を軸としたターゲット層を4つに分類してみました。

企業が一番力を入れるべきは、(A)の既存顧客となります。

企業が一番力を入れるべきは、(A)の既存顧客となります。

次に(B)の休眠顧客、そして次が(C)の接触有新規客、

そして最後が(D)の接触無新規客の順となります。

(A)の既存顧客にも3つの売上拡大の手法が用いられます。

・同じ商品やサービスを継続して使用してもらう方法

・違う商品やサービスを新たに取引してもらう方法

・別の担当者や部署を紹介いただき、同一顧客内で取引を拡大する方法

いずれかの方法を用いて、既存顧客の売上を増やしていきます。

この場合に企業として行う必要があるのが、

既存顧客に対する「人脈管理」と「行動管理」です。

既存顧客に対する営業活動は、顧客側のどれだけの方と自社のどれだけのメンバーが

深い接点を持ち、企業間のコミュニケーションを図れているかが勝負になります。

顧客側のキーマンを抑えられていなければ、自社のキーマンを担ぎ出し、

トップ同士の人脈を形成することが必要になるし、サービス利用部門との

接点がなければ、ユーザーインタビューを活用し、取材という名目で

接点を作るような工夫が必要になるのです。

そして、顧客の「誰に」「どのくらいの頻度」で「どのような」提案を行っているかを

上長がチェックし、継続的なニーズの把握と提案活動が行えているかを

企業として把握することが必要です。

また、(B)の休眠顧客に対するアプローチは、疎かになってしまうことが多々あります。

なぜ、取引が継続できなかったのかを上長が正しく把握するとともに、

継続的な接触をし続けることが重要です。

メルマガなどを使った継続的な情報提供や、キャンペーンなどを駆使した取引復活、

定期的な訪問活動によるヒアリングや最新情報の交換など、

休眠顧客を再度顧客へランクアップさせる仕組みを用意しましょう。

新規顧客開拓に力を入れ過ぎるのではなく、既存や休眠顧客へも

バランスよく営業パワーを配置し、安定的な売上を創り上げることをお薦めいたします。

<アーカイブス>

==第1回== 問題を特定し、一つずつ改善を

==第2回== 営業を仕組化する

==第3回== 営業の仕組化:成功事例から学ぶ

==第4回== 営業戦略:ターゲットの考え方

==第5回== リード(顕在客)獲得

==第6回== リードナーチャリング(見込客育成)

== 第7回== 商談(営業)活動の標準化

== 第8回== 営業力の強化 ==

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

プロフィール

畑中 康彦 (株)スリーシーズ代表取締役/ 顧客開拓研究家

慶応義塾大学法学部卒。

1999年リードエグジビションジャパン株式会社入社。IT系の国際見本市のプロデューサーとして、企画営業・来場者動員に従事。

2003年に営業コンサルティング分野で唯一の上場会社である、株式会社セレブリックスに入社。コンサルティング事業本部統括マネージャーとして、100社を超える顧客開拓プロジェクトを指揮。顧客3倍増など数々のプロジェクトで成功を収める。

2010年、営業ツール制作を軸とした「営業の仕組化」支援を行なう(株)スリーシーズを設立し、代表取締役に就任。

「営業の仕組化/標準化」「営業力の強化」「リードの育成」などのテーマで日々、クライアント企業に対して具体的な営業支援を提供している。

株式会社スリーシーズ http://www.salestool.jp/

JAPAN SHOPに2つのブース出展 ~映像センター

イベント映像・音響の企画、制作、オペレーション、総合プロデュースを手掛ける映像センターは3月3日から東京ビッグサイトで開催される「JAPAN SHOP 2015」に「映像センター」と「CHIEF」の名義で2つのブースを出展する。

「映像センター」ブースでは店舗・ショールーム・ビルボード向けのLED表示システムや

液晶ディスプレイを展示。「CHIEF」ブースでは同社が正規輸入総代理店を務める、ディスプレイ・プロジェクターマウントメーカーの米国ブランド「CHIEF(チーフ)」の、デジタルサイネージに特化したマウント商品のラインアップを紹介する。

同社がJAPAN SHOPに2つのブースを出展するのは初めて。LED表示システム・ディスプレイ・AVマウントなど店舗・商空間向けソリューションなどが多数展示される。

<主な展示内容>

◆映像センターブース <東4ホール 小間 No. JS4004>

・3mmピッチ高精細内用LEDディスプレイ AVC-R3.1Pro / AVC-R3.9Pro

・7mmピッチ屋内 / 屋外共用LEDディスプレイ AVC-RX7.6

・超薄型55インチデュアルサイドディスプレイ P550HVF04.2

◆CHIEFブース <東4ホール 小間 No. JS4345>

・マルチディスプレイマウント (壁掛けタイプ・引出し型)

・ ディスプレイマウント (天吊りタイプ・4画面用)

・ディスプレイスタンド (フラットベースタイプ)

サンシャインシティは花ざかり!~クリスマスローズの展示会~

「第13回クリスマスローズの世界展」が、2月20日(金)~22日(日)の3日間、サンシャインシティで開催している。原種だけでなくオリジナル交配種や希少品種など、多種多様なクリスマスローズが一堂に会している。主催はクリスマスローズの世界展実行委員会。

今年は「早春の花々に包まれて」をテーマに、北海道出身のガーデナー上野砂由紀氏と造園家の竹谷仁志氏によるスペシャルガーデン“上野ファームの春”の特別展示や、春先に咲く雪割草・原種シクラメン・すみれの展示・販売、園芸研究家の金子明人氏などの有名生産者・著名講師によるセミナーが特別企画として用意されている。

開催中は、「新花コンテスト」の入賞花展示や、有名生産者による直接販売「クリスマスローズマーケット」など多彩なコンテンツが揃う。また、最終日にはスペシャルオークションを開催する。

[2015 モバックショウ] 追随式自動注入装置「シューフレンド」 – 有限会社光陽機械製作所

有限会社光陽機械製作所は2015 モバックショウにて、追随式自動注入装置「シューフレンド」を出展。

ノズルを引き抜きながら注入し、端から端までクリームを入れられる自動注入装置を紹介。

-218x150.jpg)

![[FC EXPO 2015] Ultra Fine Leak Test System「MUH-0100 series」 - 株式会社フクダ 株式会社フクダはFC EXPO 2015にて、Ultra Fine Leak Test System「MUH-0100 series」を出展。](http://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2015/02/fc-expo-2015-ultra-fine-leak-tes-115x115.jpg)

![[FC EXPO 2015] 油圧駆動ガスブースター「HC500」 - サニー・トレーディング株式会社 サニー・トレーディング株式会社はFC EXPO 2015にて、油圧駆動ガスブースター「HC500」を出展。](http://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2015/02/fc-expo-2015-hc500-115x115.jpg)

![[FC EXPO 2015] 高機能断熱材「WDS」 - 黒崎播磨株式会社 黒崎播磨株式会社はFC EXPO 2015にて、高機能断熱材「WDS」を出展。](http://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2015/02/fc-expo-2015-wds-115x115.jpg)

![[FC EXPO 2015] 燃料電池フォークリフト用水素ステーション「SmartFuel」 - 株式会社鈴木商館 株式会社鈴木商館はFC EXPO 2015にて、 燃料電池フォークリフト用水素ステーション「SmartFuel」を出展。](http://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2015/02/fc-expo-2015-115x115.jpg)