当日の様子はこちら

→「SEMICON Japan 2022」が東京ビッグサイトで開催

SEMIは2022年12月14日から16日までの3日間、東京ビッグサイトで世界的エレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会「SEMICON Japan 2022」を開催する。

今回の開催規模は出展者数673社・団体(昨年度:452)、出展小間数1,677小間(同:1,358)、出展国数11か国・地域(同:9)で、出展者数は前回の約1.5倍となる。来場者数は6万人(同2万8,876)を目標に掲げる。

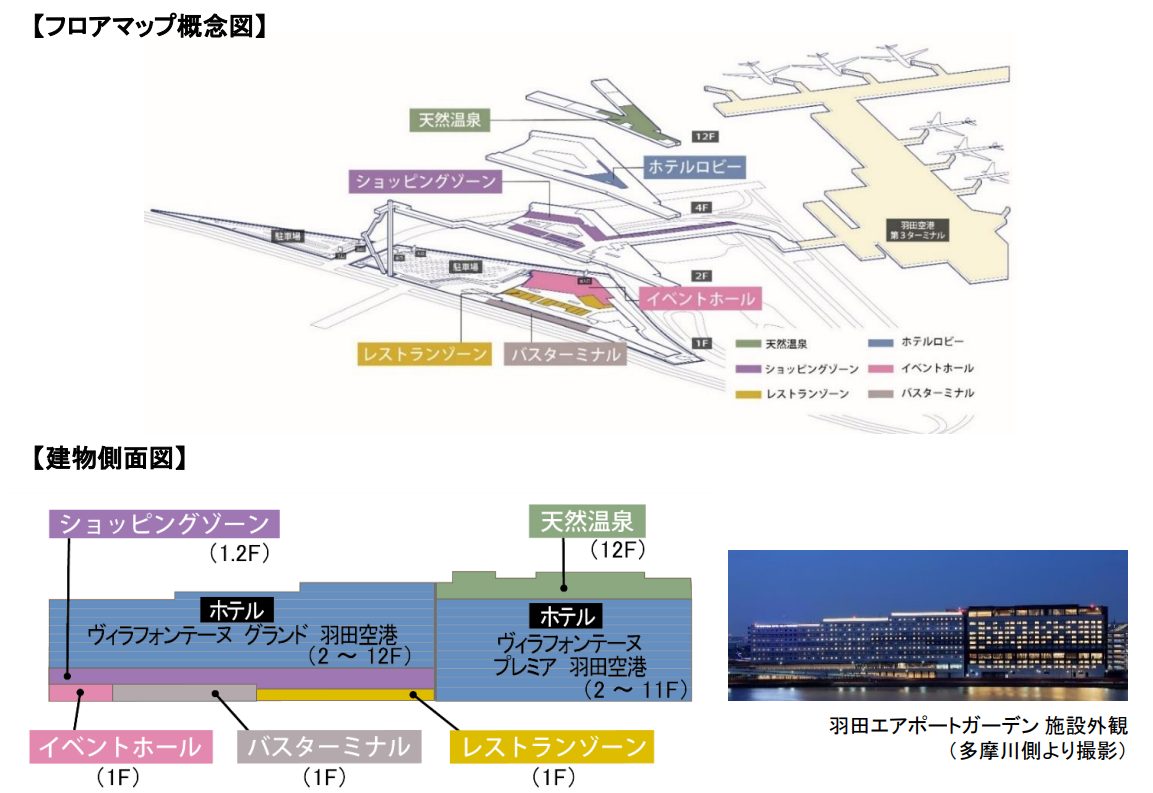

展示会場は東京ビッグサイトの東展示棟1~5ホール。これに加え、同時開催イベント・パビリオン・企画展示が展開する。

初開催の同時開催イベント「APCS(Advanced Packaging and Chiplet Summit)」(東1~3ホール)は半導体パッケージングおよび実装分野の最新技術の展示と、国内外キーパーソンによる講演、ネットワーキング・イベントを組み合わせたもの。産業界から熱い注目の集まる次世代の半導体パッケージングやチップレット、基板実装の最新技術を網羅したイベントを創設することで、世界をリードする日本の半導体産業のさらなる成長に貢献する。

「FLEX Japan 2022」(東1ホール)は軽く・薄く・曲がるフレキシブルエレクトロニクスとリジッドなシリコン半導体のハイブリッド技術とその応用を展示。「SEMI Smart Mobility パビリオン」(東4ホール)は最新の電動車両を構成する電装品やECU(電子制御ユニット)の進化が分かる分解展示ブース。新興メーカーとして独自の設計で電気自動車に革新をもたらしたテスラの「モデル3」を中心に、最新EVの電装品を比較できる形で展示する。「量子コンピューティングパビリオン」(東5ホール)は量子コンピュータ業界と半導体業界のコラボレーションの土台作りとして、半導体業界関係者に量子コンピューティングの業界、技術、製品、企業を紹介する。

「パワー・化合物半導体パビリオン」(東3ホール)ではパワー半導体で注目されるSiC、GaNなどの化合物半導体製造技術を展示。「航空機サプライヤーパビリオン」(東3ホール)には航空機産業で培った先端技術を半導体製造装置に応用するべく航空機サプライヤーが出展。「スマートマニュファクチャリングパビリオン」(東3ホール)ではAI、データ分析等のスマートファクトリーを実現するためのソリューションを展示する。また、海外・地方パビリオンとしてオランダパビリオン(東3ホール)、TOHOKUパビリオン(東2ホール)、九州パビリオン(東2ホール)が展開する。

セミナーおよびイベントではオープニングキーノートパネル「グローバルリーダーを目指す産官学戦略」(登壇者:自由民主党 衆議院議員 半導体戦略推進議員連盟 会長 甘利明氏、半導体・デバイス産業戦略検討会議 座長 Rapidus 取締役会長 東哲郎氏、理化学研究所 理事長 五神真氏、IBM Senior Vice President and Director of IBM Research Dr. Darío Gil氏、Rapidus 代表取締役社長 小池淳義氏)を12月14日に東2ホールのSEMICON Japan SuperTHEATERで実施するほか、国際EHS規制適合セミナー、SEMI Technology Symposium(STS)、SEMIマーケットフォーラムなどを実施する。

また、次世代を担う人材を育成するための活動の一環として「Workforce Development」を実施。学生に向けた業界ガイダンス・ブースツアーである「未来COLLEGE@SEMICON」や大学による研究・開発展示などを行う。