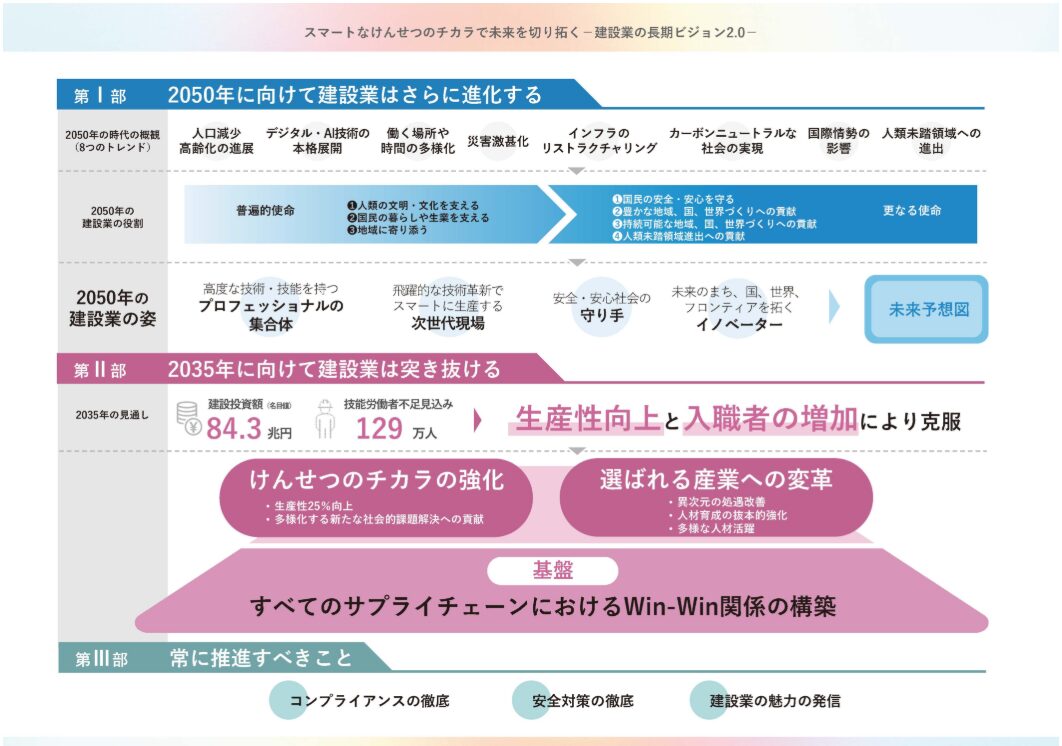

一般社団法人日本建設業連合会は、この度、新長期ビジョン「スマートなけんせつのチカラで未来を切り拓く -建設業の長期ビジョン2.0-」を策定した。

本ビジョンでは、未来の建設業の中核を担う若い人たちに夢と希望を抱いてもらえるよう「2050年の建設業の姿」をビジョンとして示している。

2035年に向けて担い手不足が深刻化する状況の中、その課題を「生産性向上」と「入職者の増加」によて克服していくため、具体的な方向性を、建設業に関わる幅広い関係者が共有できるよう提言している。

日建連は、このビジョンにより新4K(給与・休暇・希望・かっこいい)を実現し、建設業を「選ばれる産業」へと変革していくことを目指す。

(以下は、第Ⅱ部で示された具体的な目標の概要。一部を抜粋した。)

けんせつのチカラの強化

2035年までに生産性を25%向上、生産性向上と入職者の増加によって技能労働者不足129万人を克服する。

(生産性向上の例)

建設現場における施工のオートメーション化・スマート化

• 工業化(プレキャスト化、3Dプリント等)・規格化の推進

• 自動運転技術・自律型重機等の導入 など

デジタル技術を活用した建設プロセス全体に亘る省人化・省力化

• BIM/CIM、XR技術、ドローン、ロボットの活用

選ばれる産業への変革

賃金の持続的向上

<目標>

年平均7%以上の持続的な賃上げにより、技能労働者の「所得倍増」を目指す。

40代での平均年収1,000万円超を目指す。

• 「労務費に関する基準」による労務費の確保・行き渡り

• 適切な価格転嫁の徹底

• CCUSの完全実施

• 公共工事設計労務単価の持続的な引上げ

• 建退共の抜本的改善(CCUSを活用したレベル別掛金、退職金1,000万円超の確保)

• 「社員化」の推進

• 重層下請構造の改善

働き方・休み方改革

<目標>

建設現場:すべての現場を「土日祝日(夏季、年末年始休暇を含む)一斉閉所」にする。

個 人:多様な働き方・休み方を選択できる。

• 業界を挙げて「土日祝日(夏季、年末年始休暇を含む)一斉閉所運動」を展開

• 労働規制の柔軟化(夏季は短く、夏季以外は長くなど)

• 猛暑日の作業回避(屋外作業禁止の法制化など)

人材育成の抜本的強化

<目標>

すべての技能労働者が体系的に技能を習得できるようにする。

• 教育施設での「学習」と建設現場での「実践」を組み合わせた育成システムの導入

• 業界標準の学習プログラムの開発

• 既存教育施設の機能充実、連携強化

外国人材の積極的獲得

<目標>

外国人材が、建設業の主要な担い手としてキャリアアップしつつ活躍する環境を国を挙げて整備する。

• 外国人材のニーズに応じた多様なキャリアパスの構築

• ターゲット国を決め、来日前に日本語教育や技能習得を支援

• 同一労働同一賃金の原則を徹底

• 体系的な人材育成計画のもと、継続的なスキルアップを促進

• 日本語教育や日常生活をサポートする体制を整備・充実 など

女性活躍の加速化

<目標>

女性就業者数100万人(うち、女性技能労働者数20万人)を目指す。

• 国交省・各建設業団体間の連携強化(2025年3月策定「建設産業における女性活躍・定着促進に向けた実行計画」の着実な推進)

• 日建連「けんせつ小町活動」をさらに加速

多様な人材が活躍できる環境構築

<目標>

多様な人材が快適にイキイキと働ける環境にする。

• 技能と経験を備えた高齢者の登録制度を設け、指導員として積極的に活躍

• 建設現場の書類関係業務を電子化した上で、バックオフィス業務に集約 など

すべてのサプライチェーンにおけるWin-Win関係の構築

新たな請負契約のルールの導入によって、発注者、元請、協力会社間の「進まない価格転嫁」や「技能労働者へのシワ寄せ」などを解消、良好なコミュニケーションの促進を目指す。

「共利」の実現に向けた当事者の意識変革

• 経営層等の意識改革

• 建設業団体による「法令適正履行宣言」(仮称)の実施

• 民間発注者等への積極的な働きかけと行動変容を促す認証制度等の実施

• カスタマーハラスメントの根絶

契約リテラシーの向上

• 契約セミナーの実施 など

公共発注者の率先垂範

• 民間工事の模範となる取組みを期待

協力会社との「共利」

• 下請取引適正化に関する自主行動計画に基づく取組みの推進 など

公的機関等の適切な関与

• 建設Gメンの指導、ADRの活用

第Ⅰ部では、旧長期ビジョンと同様に2050年までの超長期のスパンに立って時代を概観した上で、建設業に期待される役割やあるべき姿を示すことにより、建設業がさらに進化していく道筋を提示した。

第Ⅱ部では、建設業が第Ⅰ部で示した進化の道筋を歩んでいくには今後の10年が大きなカギを握ることから、2035年までの建設市場や担い手の推計をした上で、建設業が、当面の危機を克服して、2050年に向かってイキイキと突き抜けていけるように具体的な方策を提示。

第Ⅲ部では、建設業が、多くのステークホルダーの信頼の基盤として引き続き取り組むべき事項を提示した。