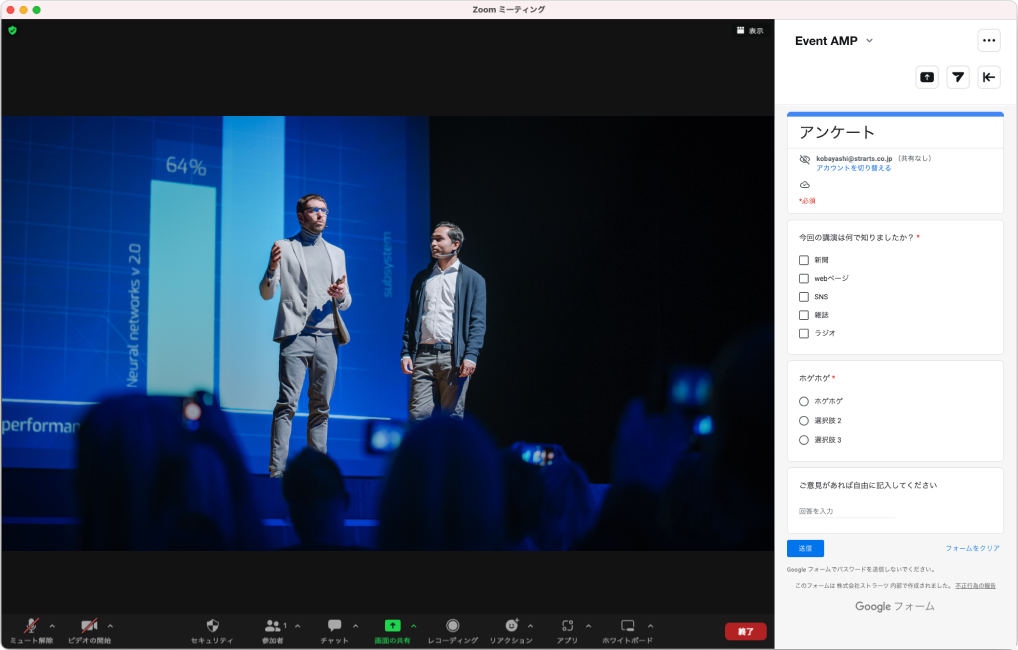

イベントDXの支援や、オンライン・対面イベントの企画運営を支援しているブイキューブ。自社システムの開発、人材・機材・スタジオ・会場手配まで、イベントに関わる全ての工程をサポートしていることも特徴だ。今回は、事業企画本部イベント DX 推進グループ古関氏に話を聞いた。

(本記事は2023年5月31日発行 雑誌「EventBiz」【特集】イベントのDX化とハイブリッド/オンラインイベントより抜粋した記事です)

─昨年から環境の変化は

ご存じの通り、完全オンラインでの開催から、リアルやハイブリッド開催へのシフトが起こっています。

また完全オンラインの場合も、メタバースを活用するなど「従来のオンラインイベントとは違うもの」を希望されるケースが増えてきました。

一方、リアル開催に回帰するお客様も、課題を抱えています。コロナ禍を越えて数年ぶりにイベントを開催するにあたり、「社会の変化に合わせてやり方を見直してスリム化したいが、運営で手がいっぱいで、結局3年前と同じ通り開催することになってしまう」という相談を受けることもあるんですよ。

─ブイキューブの強みは

イベントは顧客とのタッチポイントが多く、エンゲージメントを直接的かつ強力に高められる点が特長です。

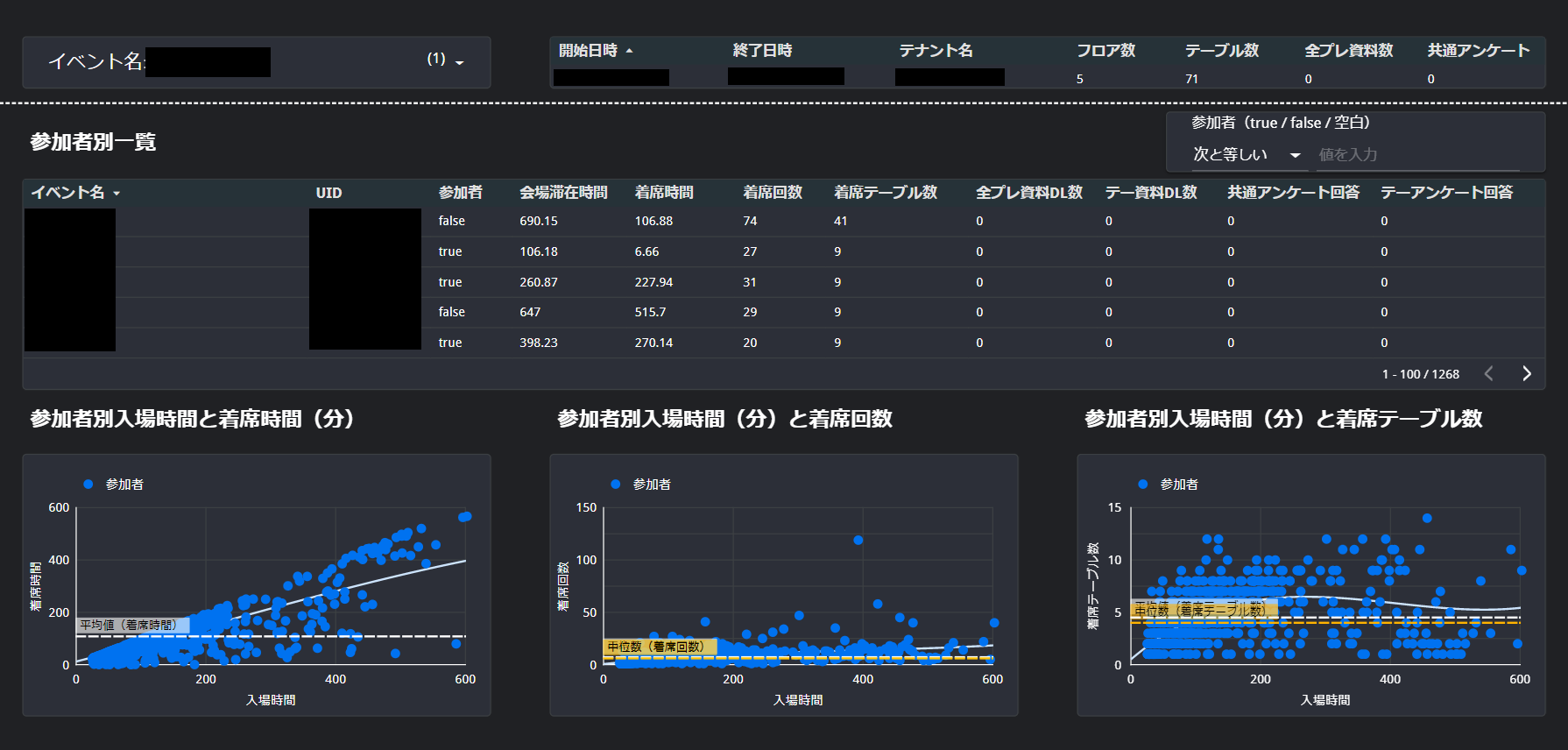

その一方で、成果がブラックボックス化されやすいという課題もあります。当社では「成果の見える化」についてソリューションをご提供しています。

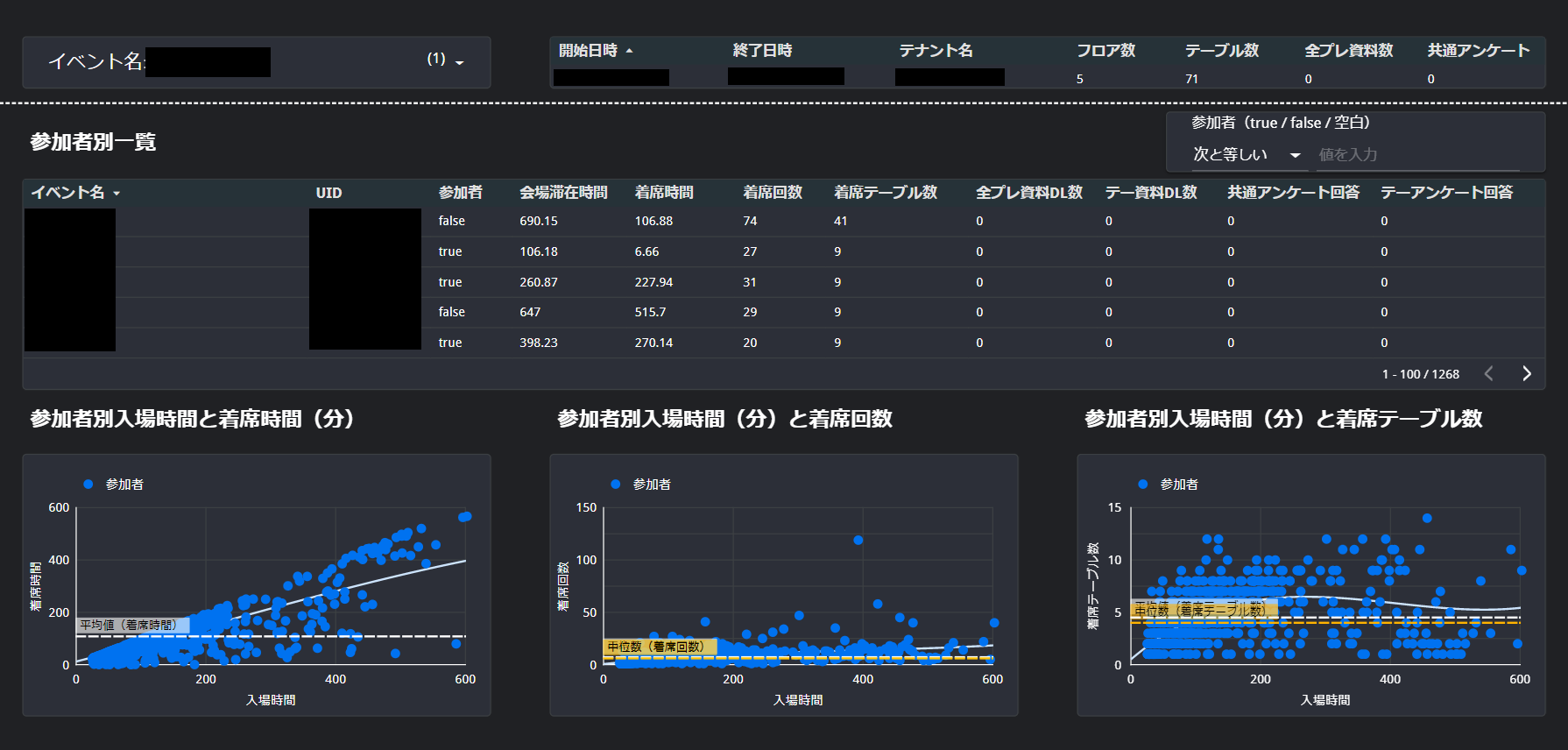

まず成果については数字で示していく必要があります。顧客によって求めるものは違いますが、当社では主に以下の4点について分析し、改善していくお手伝いが可能です。

①参加者の「数」

広告バナーデザインの改善、講演会・情報交換会の企画内容を改善、特設のランディングページを作成、ハイブリッドイベント対応

②参加者が得た情報の「量」

講演会・展示・交流など、複数のコンテンツを設定。離脱率の低下と滞在時間の増加を目指す。

プログラムの改善(講演の順番、スムーズな進行、イベント全体の演出)も。

③参加者が得た情報の「質」

参加者の「アクションの量」についてもデータをとれる。いいねボタンやアンケートだけでなく、分科会の最後まで参加した、通話したなど行動データから、参加者が得た情報の「質」を推察。

④参加者ごとの詳細な訪問履歴

成功例(商談化・成約した顧客の行動パターン)を振り返って分析し、見える化。同じ行動パターンだったのに商談化・成約しなかった顧客や、その原因を探るきっかけにも活用できる。

またセミナー/イベントのオンライン配信実績で、当社はシェアNo.1を獲得しています。(日本マーケティングリサーチ機構調べ※配信システム+配信(運用)サポートをセットで「法人企業」に対して提供/実施した配信(単発配信含む))

全社員の約3分の1はエンジニアですが、約3分の1はイベントのサポートを担当しているんですよ。

人員が足りない、ノウハウがない、スタジオがないなど、リソース不足についてのご相談を受けることも多いですが、イベントの企画・準備段階から集客ページの構築、自社スタジオの提供、当日の運営、後日課題を特定しPDCAを回すところまで、一気通貫でご支援できます。

また、最近では「社員総会・表彰式」などを飲食や余興も含めて行うことで、コロナ禍で希薄化した社員のコミュニケーションを活性化させ、従業員のエンゲージメントを高めたいというお声が多く、社内イベントのコンテンツ企画から会場設営・当日運営まで一貫して行える体制を整えました。

リアルとオンラインどちらもできる人材がおり、イベントに関するすべてを外注せず内製できることは、コストダウンにもつながります。

─オンラインイベントについて最近の変化は

社内のイベントはハイブリッド開催やリアル開催に戻ってきていると感じます。やはりおしゃべりや飲食ができるのは楽しいですからね。

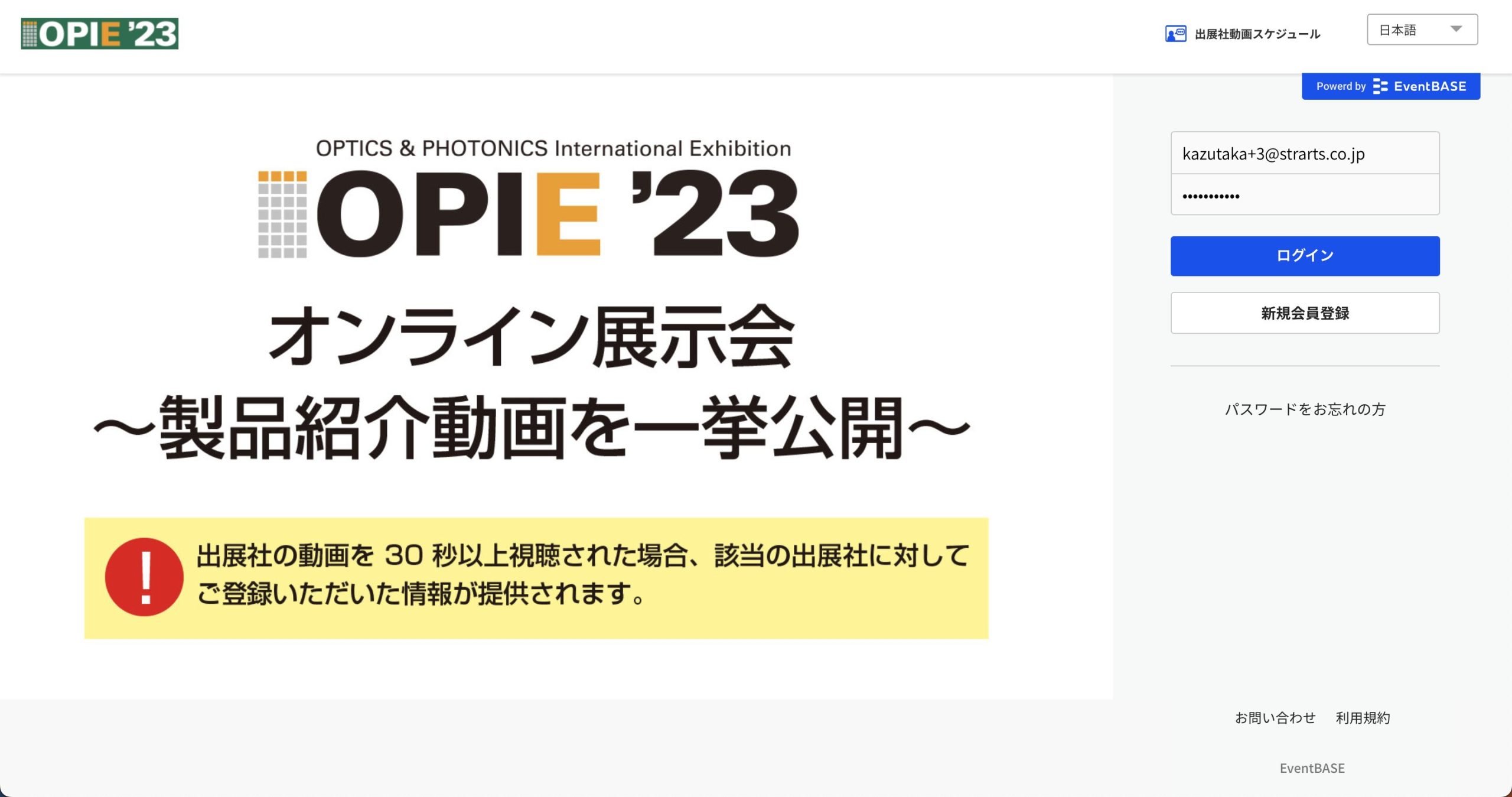

逆に集客などを効率的に実施したいビジネスのシーンでは、オンラインも有効な選択肢の一つになります。

実績から例を挙げるとと、プロスポーツチームのファンミーティングなどは、会場に入りきらない人や遠方の人も参加できるオンライン開催は向いています。

去年はとある入団選手発表会にて、ワンクリックで特定の選手を大きく映すカメラに画面を切り替えられるというコンセプトで、企画からシステム提供までを一貫してご提供しました。

ある美容メーカーさんでは全国のサロン向けにオンラインイベントを開催し、約1,000人を集めました。集客にも力を入れ、Webサイトのコンテンツを段階的に増やしていったのですが、申し込み数の増加や、当日まで参加者のテンションを維持することでキャンセル数の低下にもつながりました。

「とりあえずメタバースをやってみたい」というご相談を受けることも多いのですが、当社では利用シーンに合ったご提案が可能です。

たとえば、3D空間内でアバター同士の交流や、講演会を開催する3Dウォークスルー型のイベントは、会話が発生しやすい社内イベントなどに向いています。

運営・進行・ステージ上の動画まで、すべてブイキューブのスタッフで対応しています。むしろ、そこまでやらないとメタバースは使いこなせないと考えています。

次に3D視聴型。登壇者と3DCGを合成し、配信する映像をスペシャルで高級感のあるものにできるので、企業の製品発表会や、経営計画発表会、内定式イベントなどに向いています。

当社は配信用のスタジオも提供しており、3DCGバーチャルセットの制作も手掛けています。

交流よりもブースごとの展示や講演を見せたい場合は、一覧性の高い2.5Dのクリック移動型をおすすめしています。

─今後の展開について

イベントマーケティングは他の営業手法とは大きく異なります。イベントでやる意味があるのか、イベントの本来の良さを活かせているのか。

それがオンライン、ハイブリッドになった場合にちゃんとできているのか。それを主催者ご自身が考えて実施できれば理想的ですが、イベントの開催は大変なので、忙殺されるうちに、開催自体が目的になってしまうこともあると思います。

今後はイベントのコンサルティングにも力を入れ、ブイキューブのほうから、こういう形で実現できます、データを取って活用しましょうということを提案していければと思ってます。

▷特集ページ目次へ戻る

-218x150.jpg)