パネルディスカッション

「展示会における映像演出と技術の進化」

コーディネーター:㈱アクイラ 代表取締役社長 鷲 禎弘 氏

パネラー: ㈱シーマ 営業企画本部 部長 大木 真也 氏

㈱乃村工藝社 CC第一事業本部 クリエイティブ局 デザイン2部 デザイナー 山口 茜 氏

㈱ピクス テクニカルソリューショングループ プロデューサー/テクニカルプランナー/グループ長 弓削 淑隆 氏

パネルディスカッション「展示会における映像演出と技術の進化」では、コーディネーターにアクイラの鷲氏が登壇し、パネリストが手掛けた最新の映像演出事例について報告が行なわれた。その一部を紹介する。

大木 真也 氏

2年前、バーチャルの世界から飛び出したリアルということで等身大のモンスターにプロジェクターで背景を投影することで臨場感を演出した。普通にプロジェクターを投影すると影が出てしまうが、当時最先端だった超短焦点レンズを天井から3台、床から3段重ねあわせブレンディング投影、ホリゾントに投影された背景映像含めてより臨場感を出すことに成功した。

2年前、バーチャルの世界から飛び出したリアルということで等身大のモンスターにプロジェクターで背景を投影することで臨場感を演出した。普通にプロジェクターを投影すると影が出てしまうが、当時最先端だった超短焦点レンズを天井から3台、床から3段重ねあわせブレンディング投影、ホリゾントに投影された背景映像含めてより臨場感を出すことに成功した。

アイスリンクに映像を投影したときは、手前と奥の4台ずつ、計8台で構成しブレンディング投影した。鴨川の土手にもマッピングを投影したことがあり、その際にコンテンツに登場する人物と通勤中のリアルな人が映りこみ、バーチャルな世界にリアルな人影とで結果的により面白い演出が実現した。昨年行なった中央公会堂のマッピングでは幅35メートル、高さ20メートルくらいに対しプロジェクターを6台使用し、縦に16・95の3面を連結して投影。2作品の設計図が異なっていたためプログラムを別々に組む必要があり苦心したが、結果的に良いものができた。

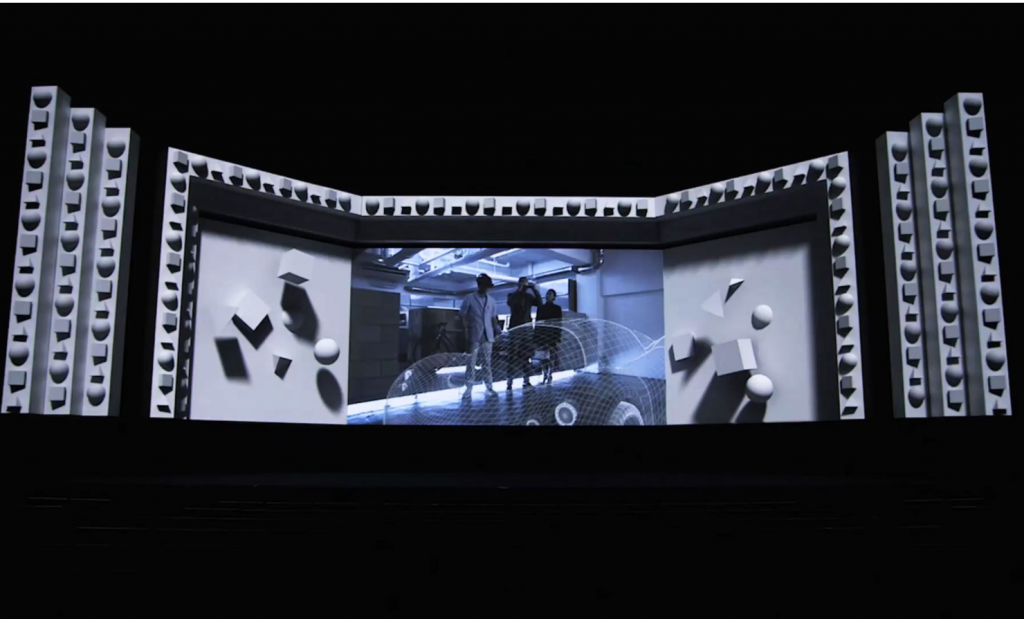

ほかにもプロジェクターで球体に地球を投影したり、マンションに住んだ時の高層階からの展望景色を再現するためのマンションパビリオンなどにも関わった。変わったところでは普通のリア投影BOXプロジェクターユニットにRをかけ多画面構成することで、よりバーチャルによる没入感を演出した。さまざまな現場に携わっているが、現場でのトラブル防止のためには日々のハードのメンテナンスが重要だ。

山口 茜 氏

最近ではデジタルコンテンツをふんだんに使った「Active Learning Camp」や特別企画展「文化のちから」などを担当した。Active Learning Campは有明・パナソニックセンター内にある、2020年に向けて東京都内の小中高に向けオリパラ教育を支援する施設で、昨年ディスプレイ産業奨励賞を受賞した。「文化のちから」は10月にオープンした企画展で、東京2020公認プログラムだ。文化のちからでは、パナソニックが掲げているブランドプロミスにもある〝より良いくらし〞にちなんで、衣・食・住・楽とすべてに共通する色・紋を切り口にオリジナルコンテンツを多数展開。また、BtoB向けには最先端ソリューションの実稼働展示の役割も兼ねている。

最近ではデジタルコンテンツをふんだんに使った「Active Learning Camp」や特別企画展「文化のちから」などを担当した。Active Learning Campは有明・パナソニックセンター内にある、2020年に向けて東京都内の小中高に向けオリパラ教育を支援する施設で、昨年ディスプレイ産業奨励賞を受賞した。「文化のちから」は10月にオープンした企画展で、東京2020公認プログラムだ。文化のちからでは、パナソニックが掲げているブランドプロミスにもある〝より良いくらし〞にちなんで、衣・食・住・楽とすべてに共通する色・紋を切り口にオリジナルコンテンツを多数展開。また、BtoB向けには最先端ソリューションの実稼働展示の役割も兼ねている。

Active Learning Camp

Active Learning Camp

色のコーナーでは、音声認識デモを使い来場者が声を発することで視界いっぱいの色が変わるというこれまでにない体験をすることで、その色が記憶により深く刻まれる仕組みになっている。しつらいのコーナーでは、何を伝えたいのかという「目的」のために「手段」である技術を使おうと、計画段階の中で一度立ち返り、最終的な演出方法を決めた。展示に於いては最新技術を使うことにとらわれ過ぎると本質を見失ってしまいがちなので、アナログの活用も含めて適切な手段を選択し本来の目的を達成することが大事だと改めて感じた。

文化のちから 色

文化のちから 色

≪BACK≪ ≫NEXT≫

-218x150.jpg)

2年前、バーチャルの世界から飛び出したリアルということで等身大のモンスターにプロジェクターで背景を投影することで臨場感を演出した。普通にプロジェクターを投影すると影が出てしまうが、当時最先端だった超短焦点レンズを天井から3台、床から3段重ねあわせブレンディング投影、ホリゾントに投影された背景映像含めてより臨場感を出すことに成功した。

2年前、バーチャルの世界から飛び出したリアルということで等身大のモンスターにプロジェクターで背景を投影することで臨場感を演出した。普通にプロジェクターを投影すると影が出てしまうが、当時最先端だった超短焦点レンズを天井から3台、床から3段重ねあわせブレンディング投影、ホリゾントに投影された背景映像含めてより臨場感を出すことに成功した。 最近ではデジタルコンテンツをふんだんに使った「Active Learning Camp」や特別企画展「文化のちから」などを担当した。Active Learning Campは有明・パナソニックセンター内にある、2020年に向けて東京都内の小中高に向けオリパラ教育を支援する施設で、昨年ディスプレイ産業奨励賞を受賞した。「文化のちから」は10月にオープンした企画展で、東京2020公認プログラムだ。文化のちからでは、パナソニックが掲げているブランドプロミスにもある〝より良いくらし〞にちなんで、衣・食・住・楽とすべてに共通する色・紋を切り口にオリジナルコンテンツを多数展開。また、BtoB向けには最先端ソリューションの実稼働展示の役割も兼ねている。

最近ではデジタルコンテンツをふんだんに使った「Active Learning Camp」や特別企画展「文化のちから」などを担当した。Active Learning Campは有明・パナソニックセンター内にある、2020年に向けて東京都内の小中高に向けオリパラ教育を支援する施設で、昨年ディスプレイ産業奨励賞を受賞した。「文化のちから」は10月にオープンした企画展で、東京2020公認プログラムだ。文化のちからでは、パナソニックが掲げているブランドプロミスにもある〝より良いくらし〞にちなんで、衣・食・住・楽とすべてに共通する色・紋を切り口にオリジナルコンテンツを多数展開。また、BtoB向けには最先端ソリューションの実稼働展示の役割も兼ねている。