以下は2021年11月19日に政府から各都道府県に通知された「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の概要。

※2022年現在は内容が更新されている➡【2022年1月7日】最新の政府 イベント・施設利用制限の詳細はこちら

政府は緊急事態宣言が発令されている10都道府県について、沖縄県を除く東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道、岡山県、広島県の宣言を、期限であった6月20日までで解除することを決定した。

東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道の7県は7月11日までの期間、まん延防止等重点措置に移行する。

6月20日を期限にまん延防止等重点措置が適用されていた県については、埼玉県、千葉県、神奈川県が7月11日まで延長、岐阜と三重のまん延防止措置は解除される。

緊急事態宣言

東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道:緊急事態宣言は6月20日まで➱まん延防止等重点措置に移行(7月11日まで)

岡山県、広島県:緊急事態宣言を6月20日で解除➱約1カ月の「経過措置」を適用(詳細は以下)

沖縄県:7月11日まで緊急事態宣言を延長

まん延防止等重点措置

埼玉県、千葉県、神奈川県:7月11日までまん延防止等重点措置を延長

岐阜県、三重県:まん延防止等重点措置は6月20日で解除➱約1カ月の「経過措置」を適用(詳細は以下)

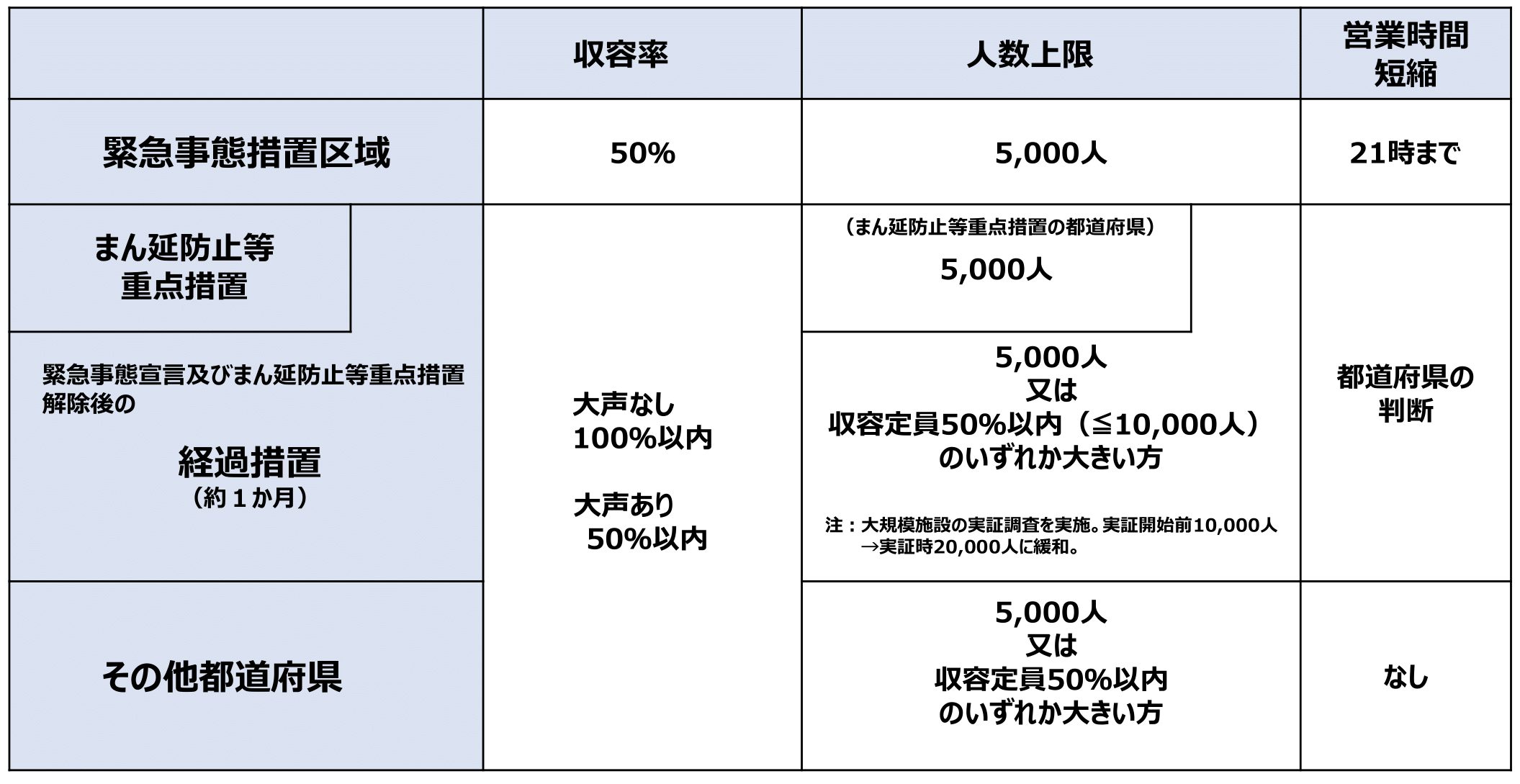

↑収容率と人数上限のうち、どちらか小さいほうを限度とする。

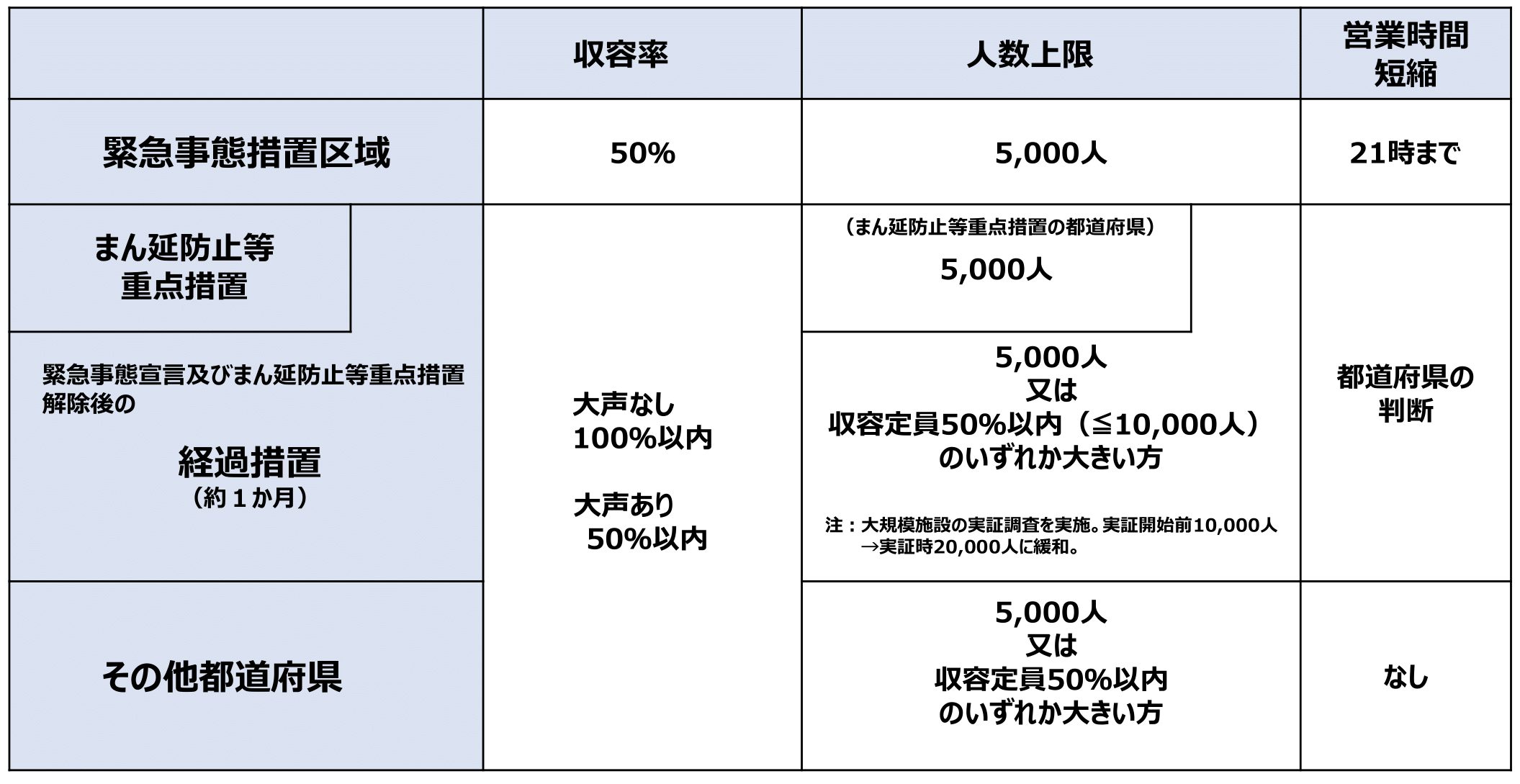

以下が17日、政府から各都道府県知事に通知された、「催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」の概要。

6月17日以降に措置を実施すべき区域から除外された都道府県については、除外されてから約1か月間の経過措置を適用することとし、(3)のように新たに催物開催の目安が示された。

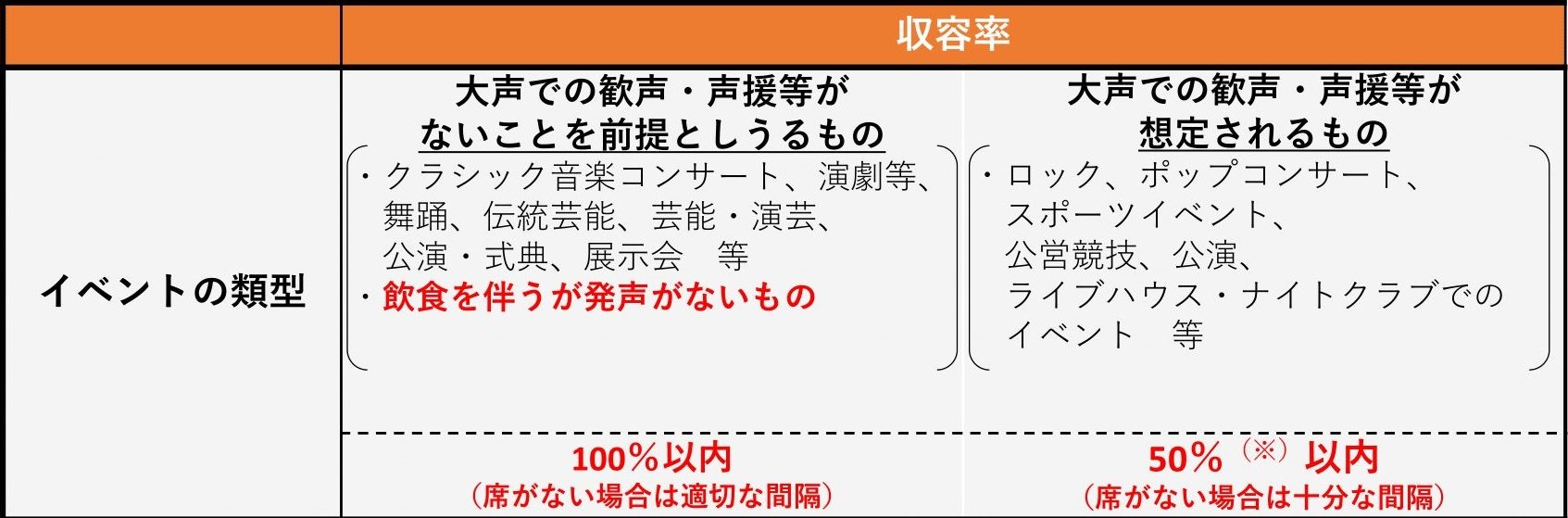

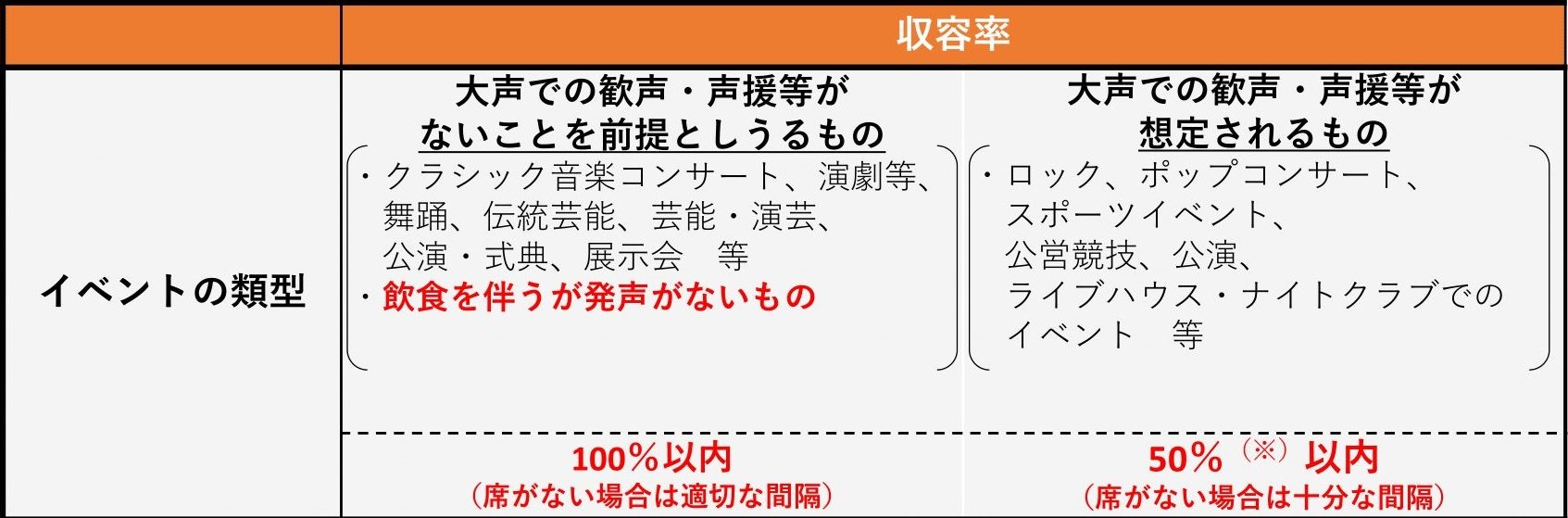

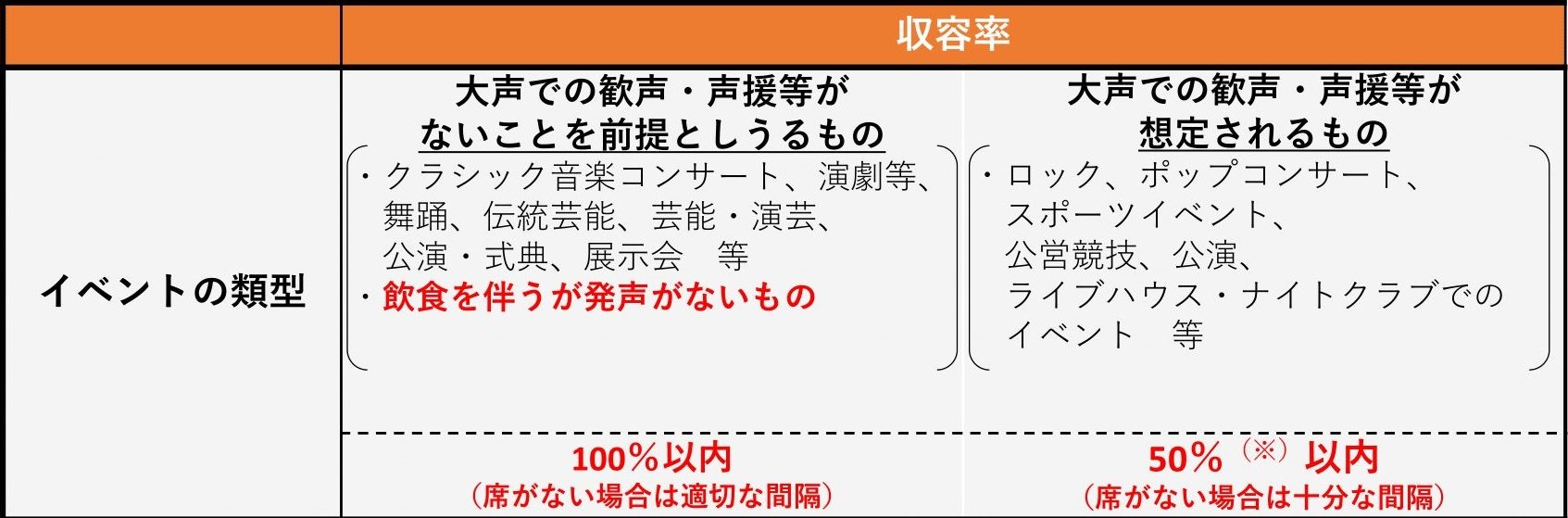

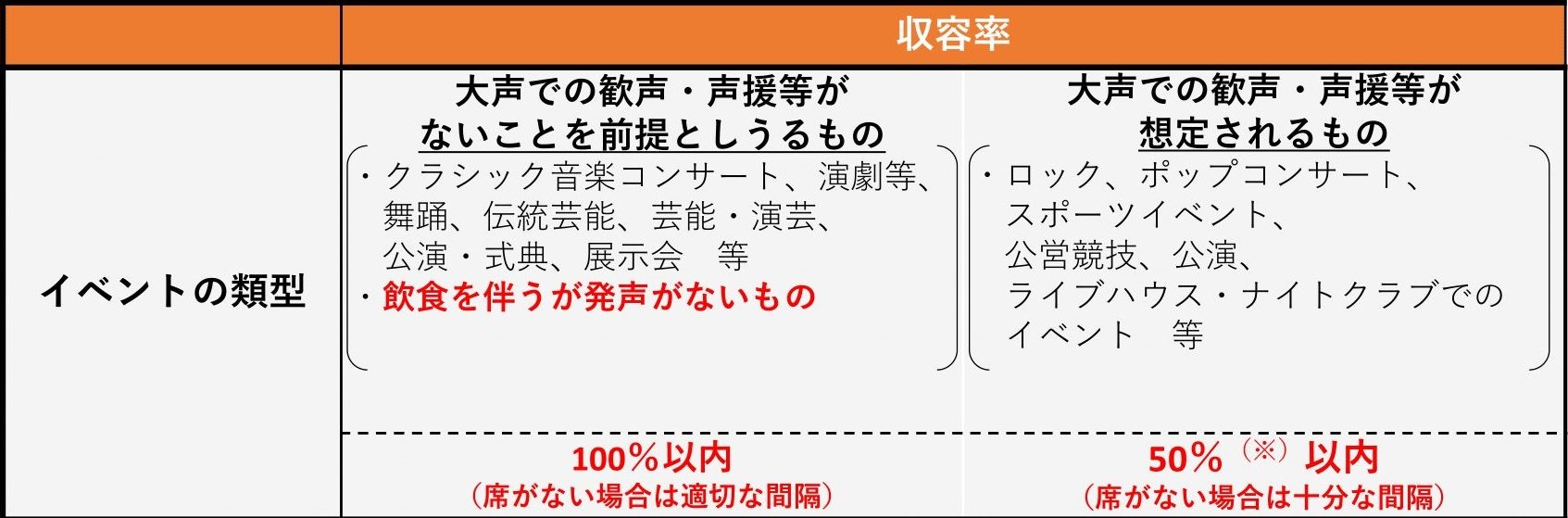

また、収容率に大きく関わる「大声での歓声、声援等が想定されるか否か」について、実績・実態を踏まえた判断をするための、具体的な手順が示された。

関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成

(1)イベントの開催制限について

(緊急事態宣言が発令されている都府県)

<催物の開催制限の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<催物開催に当たって>

業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。

また、催物の主催者等に対し、参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底させること。

スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)について、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の幅広い協力を得て、引き続き普及を促進すること。

<祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物について>

① 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。

具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けるよう促すこととし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。

② 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、人数制限は撤廃されている。

また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけること。

イベント主催者等に対し、イベントを開催する前に、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底を促すこと。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請対象とする必要はない。

(2)イベントの開催制限について

(まん延防止等重点措置が実施されている県)

<催物の開催制限の目安>

以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること(詳細は下記「収容率の目安判断に当たっての留意事項」)。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

(3)イベントの開催制限について

(緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が解除された県、約1か月間の経過措置について)

6月17日以降に措置を実施すべき区域から除外された都道府県については、除外されてから約1か月間の経過措置を適用することとし、催物開催の目安を次のとおりとする。

<催物の開催制限の目安>

以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

収容定員が設定されている場合、「5000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」又は「10000人」のいずれか小さい方を上限とする。

なお、収容定員が設定されていない場合は、10000人以下で開催すること。

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること(詳細は下記「収容率の目安判断に当たっての留意事項」)。

大規模施設等について、分散退場等、感染防止対策の一層の徹底を前提として、人数上限を最大20,000人に緩和する実証調査を行うことができるものとする。実証調査を希望する主催者・大規模施設等においては、国(関係各府省庁及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び都道府県に事前の協議を行うこと。

<営業時間短縮などの働きかけ>

営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけなどを踏まえ、各県が適切に判断すること。

<地域の行事、広域的なお祭り、野外フェス等について>

令和2年11月12日付け事務連絡の目安が適用される。

イベントの開催について、その他の留意事項

各都道府県においては、イベント参加者やイベント主催者等に対して改めて感染防止策の注意喚起を行うとともに、全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの事前相談に応じること。

本目安については、各都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。

収容率の目安判断に当たっての留意事項

関連記事→【7/1】政府 イベント開催の事前相談および結果報告書についてフォーマットを作成

(Ⅰ)大声での歓声、声援等が想定されるか否か

ア 実績・実態を踏まえた判断

各都道府県は、事前相談以前の1年間における実績について、資料に基づき確認を行うこととする。

具体的には、

食事を伴わないイベントであることを計画書等により確認する。

当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がある場合は、ファン・来場者層の実態が確認できることから、当該データを実績疎明資料とし、総合的に判断する。

当該イベントの出演者・チームについて、過去イベントの音声又は動画がない場合は、ファン・来場者層の実態が確認できないことから、大声防止策を講じる主催者等の対策の内容を確認する。

主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがある場合は、

当該類似イベントの音声又は動画のデータ

来場者層の類似性の説明(音楽ジャンル、来場者の属性等を説明すること)

当該類似イベントの対策と同種の対策を講じることを示す計画書を実績疎明資料とし、これらに基づき総合的に判断する。

主催者等が、大声・歓声等なしのイベントを開催したことがない場合は、収容率上限100%を適用することは認められない。

イ 大声・歓声等が発生した場合の収容率上限100%の適否の考え方

各都道府県において、以下のとおり取り扱うこと。

新規イベントの出演者・チームが、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チームの範囲に収まる場合は、前者について収容率上限100%を適用することは認められない。

新規イベントの出演者・チームに、大声・歓声等が発生したイベントの出演者・チーム以外の者を含む場合は、前者について収容率上限100%を適用することが認められる。

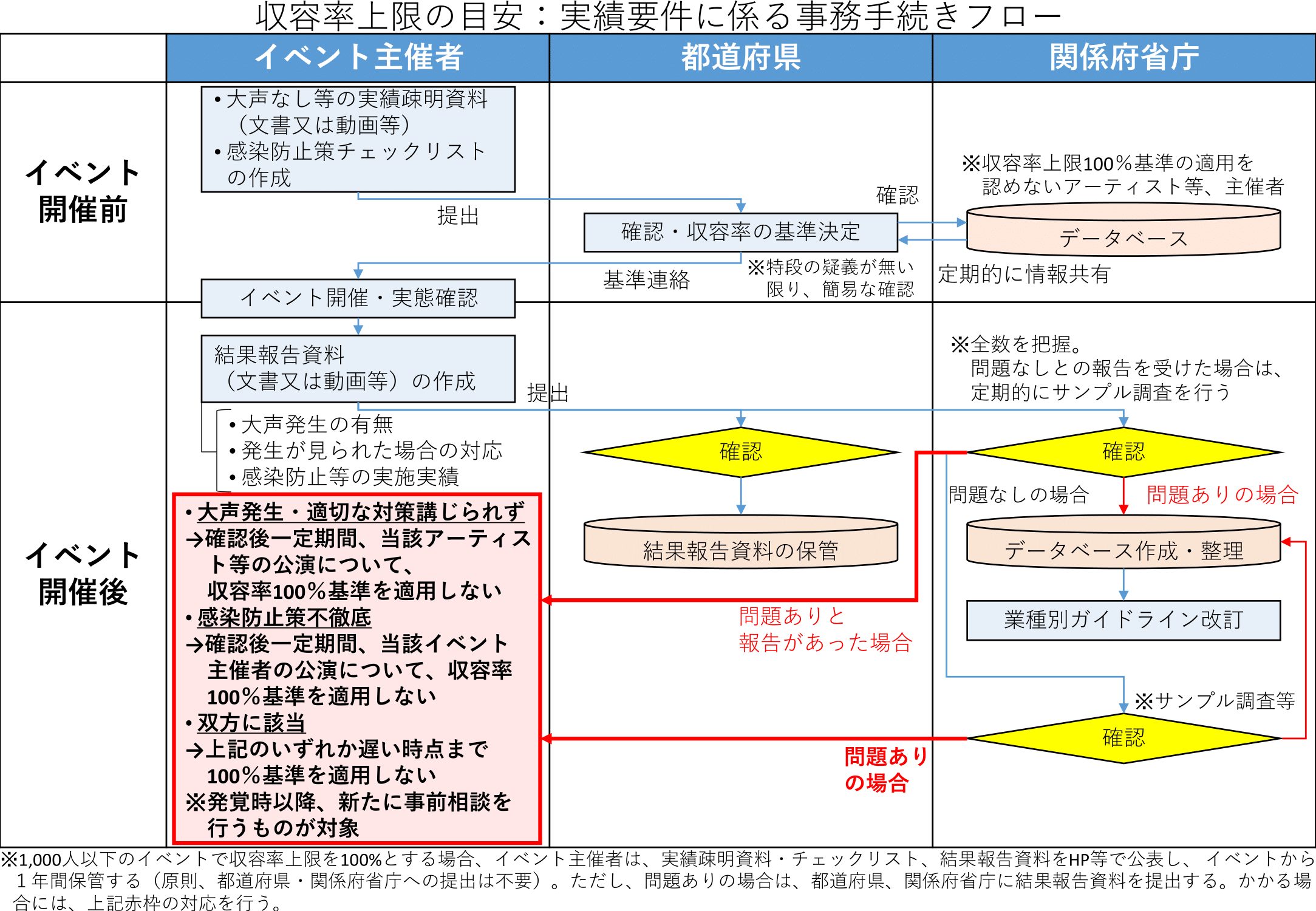

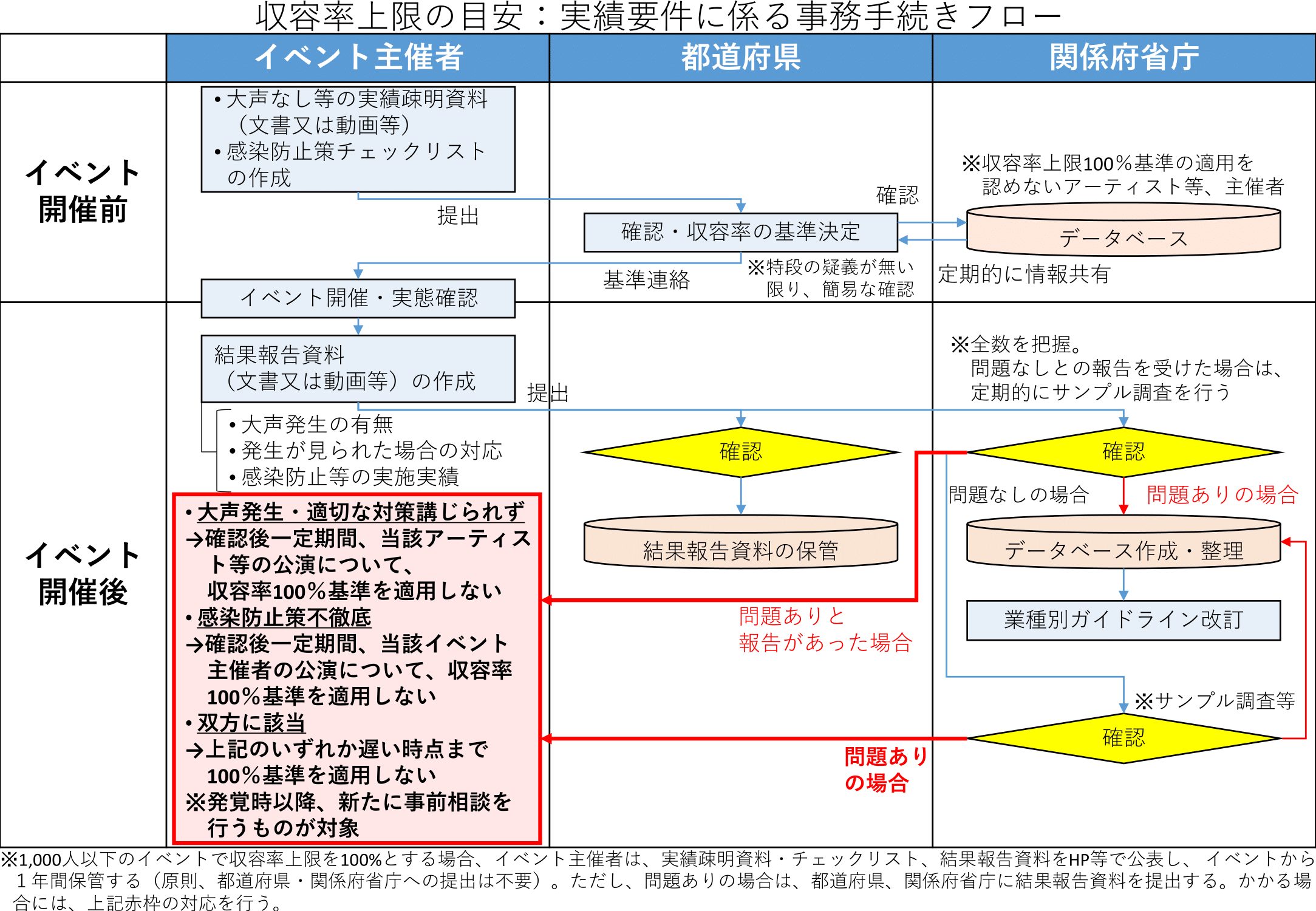

(Ⅱ)事前相談及び事後フォローアップ

ア イベント開催前

イベント主催者等は、イベント開催の2週間前までに、収容率上限に係る相談及び実績疎明資料の提出を各都道府県に行うこととする。なお、一定期間の間に反復的に同一施設を使用する場合には、一括して事前相談を行ってもよいこととする。

各都道府県は、次の対応を行うこと。

HP等にイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリスト、大声・歓声等なしの実績疎明資料、結果報告資料等のフォーマットを掲載・公表し、主催者等が入手可能な状態とすること。関係各府省庁及び各都道府県との連携を図る観点から、今後、必要に応じフォーマット等を示すので、留意されたい。

事前相談に際して、主催者等からイベント開催時に必要な感染防止策のチェックリストの提出を受けること。また、主催者等がイベントの特性に照らして収容率上限を100%とする扱いが適切と考える場合は、併せて大声・歓声等なしの実績疎明資料の提出を受けること。その際、主催者等が資料を電子媒体で提出できるよう、メールアドレス等の連絡先を設けること(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室において、各都道府県の窓口一覧を作成する)。

提出された資料を確認の上、イベント主催者等の事情にも配慮しつつ、早期に連絡を行うこと。

収容率上限の基準について50%である旨連絡した後、主催者等が資料を修正・再提出した場合には、各都道府県が再確認した結果、収容率上限100%と改めて連絡を行うことは妨げられない。

イ イベント開催後

各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。

主催者等から、イベント開催時の結果報告資料の提出を受け、内容を確認すること。なお、開催時、適切な感染防止策が講じられなかった場合や、大声・歓声等が発生したにも関わらず制止ができなかった場合には、改善策の提示を結果報告資料において求めることとする。

関係各府省庁においては、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状況について確認する、問題発生事例を踏まえ業種別ガイドラインを改訂する等、適切なフォローアップを行うことが望ましい。

ウ 問題を解消する対策を講じることが確認できない主催者等への対応

各都道府県及び関係各府省庁は、次の対応を行うこと。

イベント主催者等の制止ができない程度に大声・歓声等が発生した場合には、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該アーティスト等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。

感染防止策不徹底であった場合は、発覚時から3か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等のイベントについて収容率上限100%の適用を行わないこと。

上記の双方に該当する場合には、いずれか遅い時点を基準とすること。

結果報告資料において、虚偽の記載等が発覚した場合には、発覚時から6か月の間又は関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等について収容率上限100%の適用を行わないこと。

上記のアーティスト・主催者等の情報を集約し、定期的に各都道府県と関係各府省庁の間で共有すること。各都道府県は関係各府省庁から共有される情報も踏まえ、事前相談の際に主催者等に対して収容率上限を連絡すること。

なお、当該基準の適用に当たっては、問題確認時以降に各都道府県に対して事前相談を行うイベントを対象とするものとし、既に事前相談を終えたイベントは対象とならないこととする。

関係各府省庁においては、上記判断を行うに当たって、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室と十分連携を図ること。

(4)施設の使用制限について

(緊急事態宣言が発令されている都府県)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項施設などを対象に、以下の要請または働きかけを実施すること。

なお、都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。

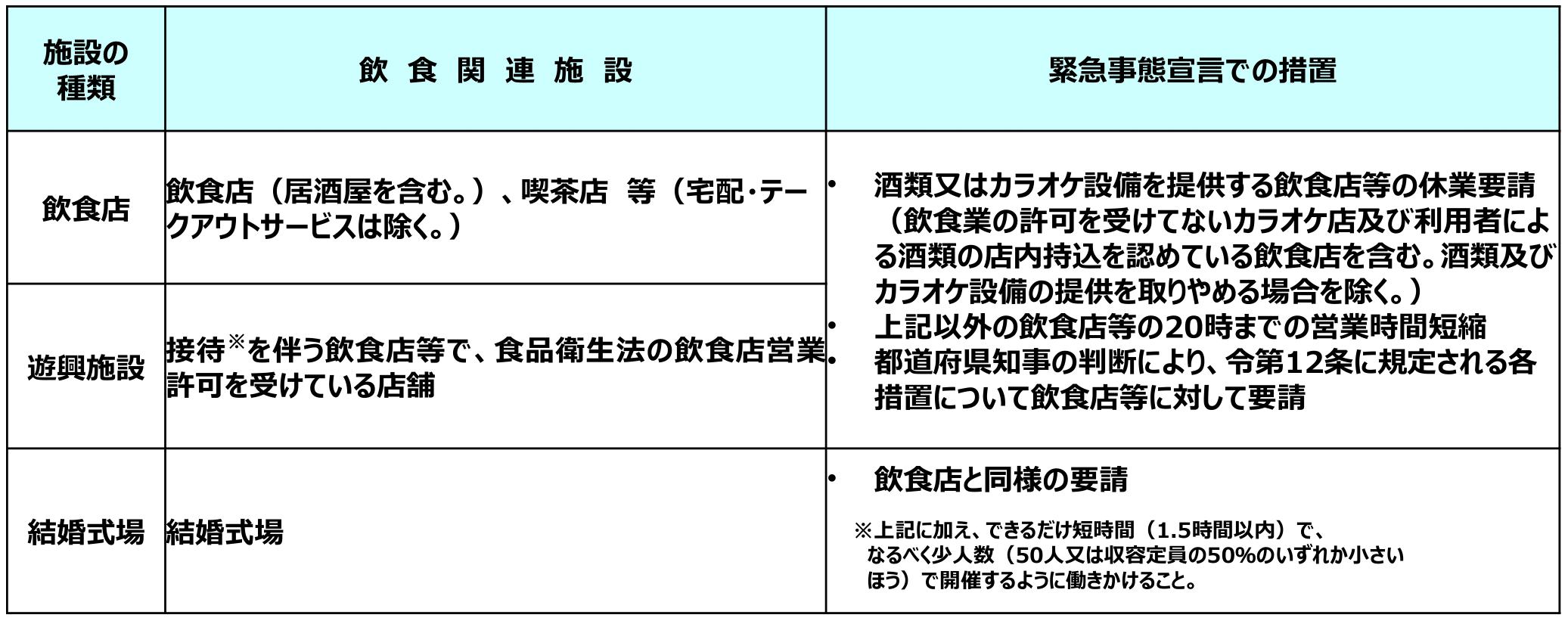

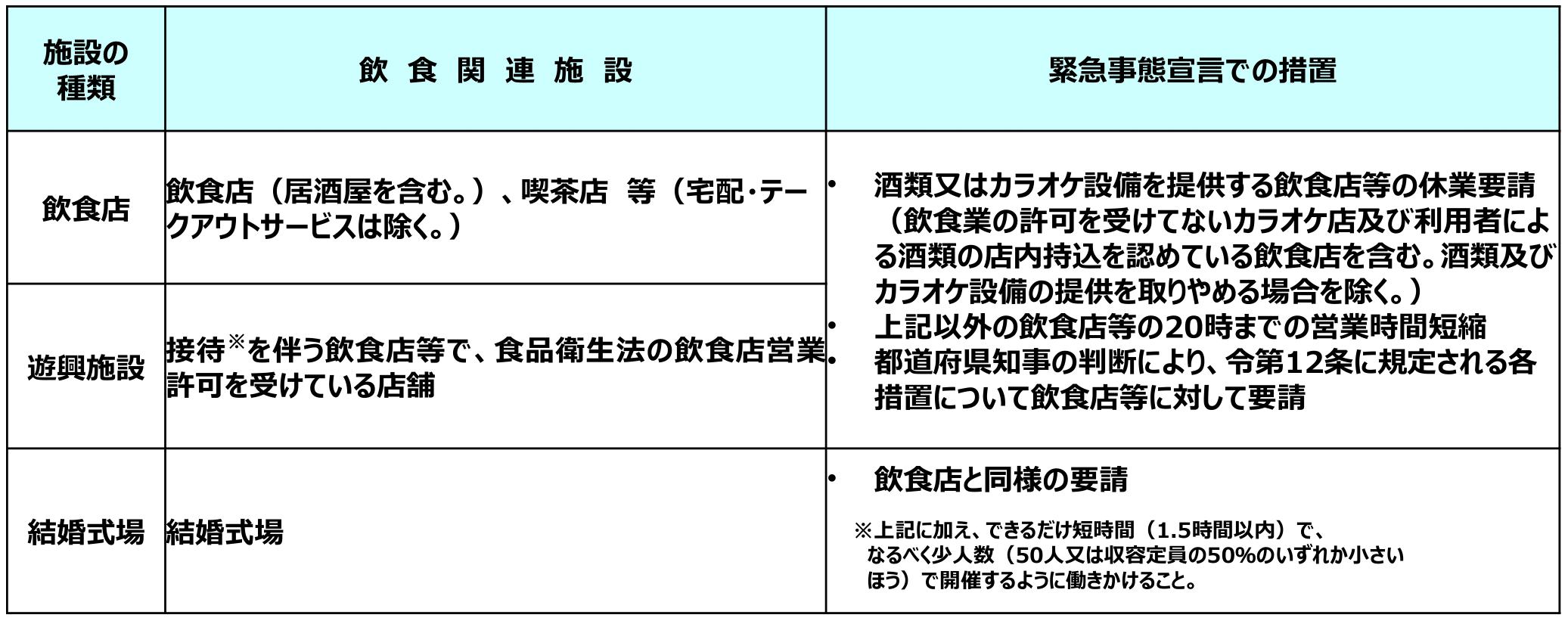

<①飲食店及びそれに類する施設への要請など>

(Ⅰ)飲食店

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、および利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)に対して休業要請を行うこと。

上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。

また、都道府県知事の判断により「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」など、法施行令第12条に規定される各措置について飲食店等に対して要請を行うこと。

(Ⅱ)遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店(ただし、下の③に示す施設を除く。)

前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

(Ⅲ)結婚式場

都道府県は酒類、またはカラオケ設備を提供する食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場に対し、前記(Ⅰ)と同様の要請を行うこと。

また、結婚式場が大人数の飲食を伴う場であることから、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催するよう働きかけること。

なお、結婚式をホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。

※ここでの「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味する。

<②集客施設への休業要請>

入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)及びカラオケ設備の使用自粛の働きかけに加え、下記のとおり運用すること。

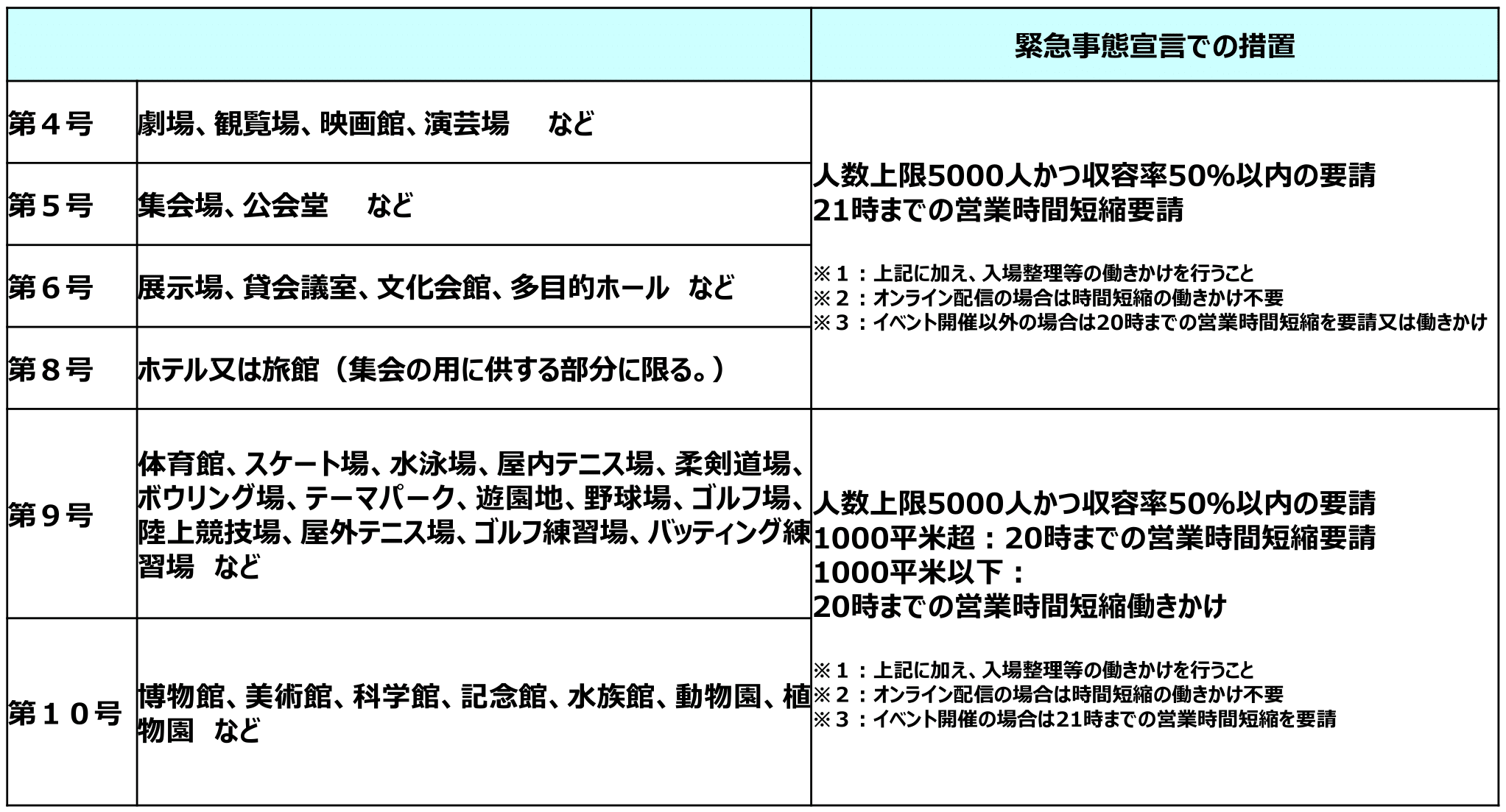

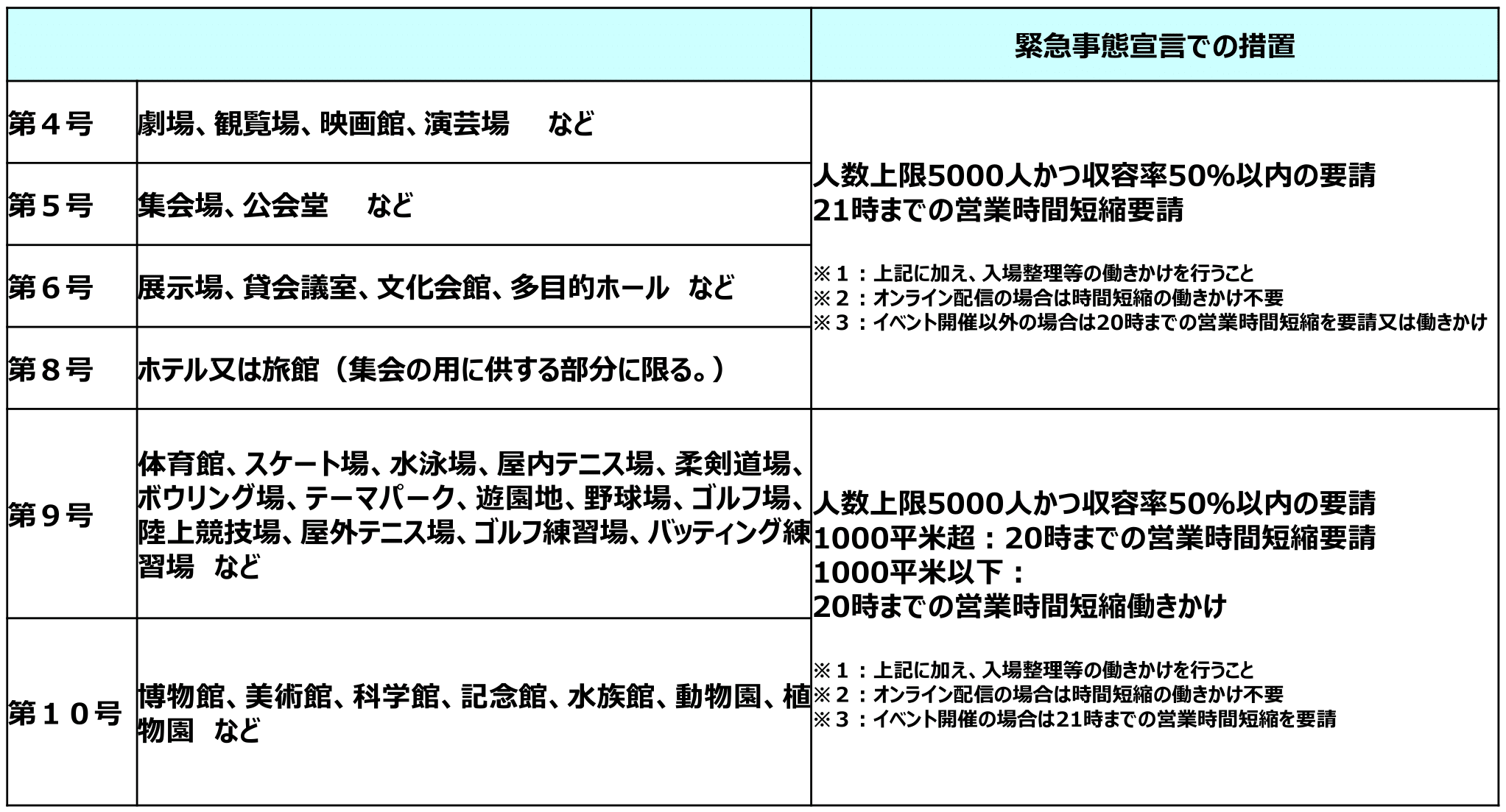

(Ⅰ)イベント関連施設

劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)

集会場、公会堂(第5号)

展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)

ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)

※映画館については、21時までの営業時間短縮を要請すること(ただし映画館の床面積が1,000平米を超える場合は要請となるが、1,000平米以下の場合は働きかけを行うこととする)。

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請>

地域の感染状況等を踏まえ、21時までを目安に営業時間の短縮の要請を行うこと。

イベントを開催する以外の場合等には、20時までの営業時間短縮の要請(1000平米超)または働きかけ(1000平米以下)を行うこと。

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)

博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

<運用の目安>

「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

・5,000人を上限とする

収容率

収容定員の50%以内の参加人数にすること。収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

<営業時間短縮等の要請と働きかけ>

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合は、21時までの営業時間短縮の要請等を行うこと。

※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

※上記分類は例示であり、個別施設の態様を踏まえ、要請内容を適切に判断すること

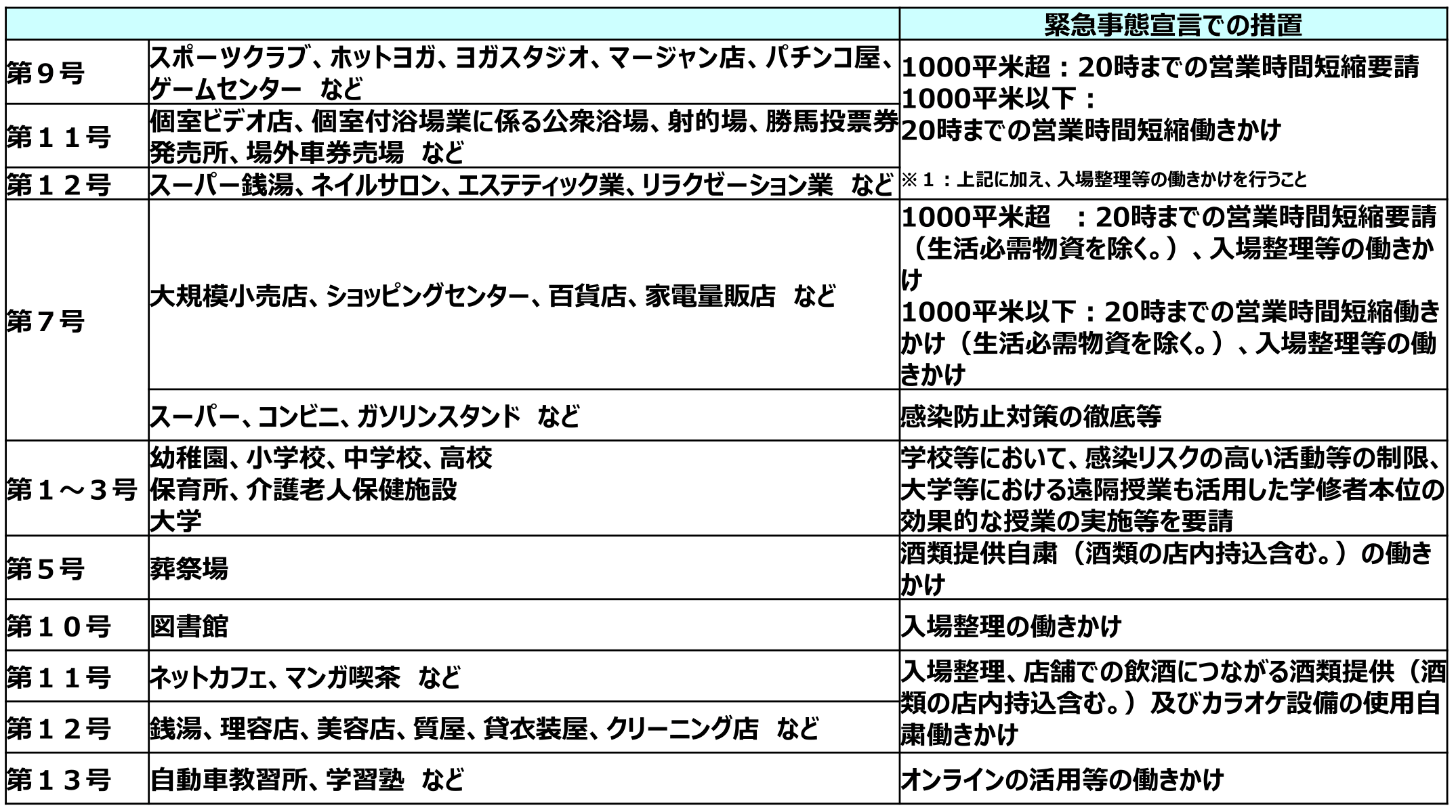

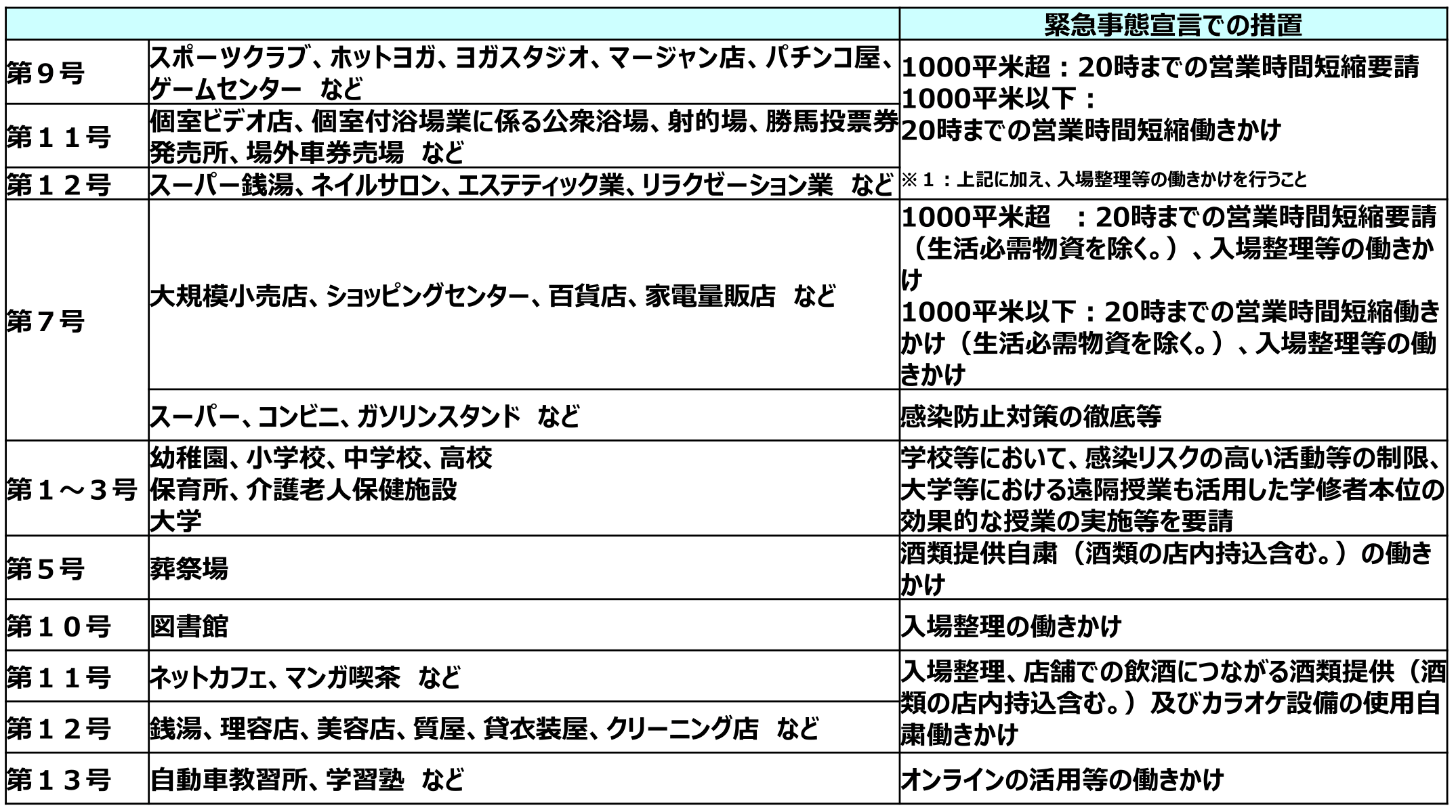

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

下記の施設については、1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、

1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

1つの施設に複数のテナントが入っている場合には、施設管理者への要請がテナント契約を通じ、各テナントに反射的に及ぶこととなるが、テナントの施設類型ごとに別途要請を行うことは可能である。

ただし都道府県が施設全体に休業要請を行う場合には、公平性の観点から、テナントは等しく休業要請の対象となる。

一方で、例えば、施設全体に原則20時までの営業時間短縮の要請を行う場合であっても、知事判断により、イベントを開催するテナント(イベント関連施設と同視しうる劇場等)やテナントである映画館に限り、例外的に営業時間終了時刻を21時までとする要請を行うなど、営業時間短縮要請の場合には、施設管理者に対し施設の一部を例外扱いとする要請を行うことも可能とする。

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場等、生活必需物資は除く。)(第7号)

スポーツクラブ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど(第9号の一部)

遊興施設のうち、前記①に該当しない施設(第11号。ただし、次の③に示す施設を除く。)

サービス業を営む店舗(第12号。ただし、銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋などの生活必需サービスは除く。)

<③ ①及び②以外の法施行令11条の施設>

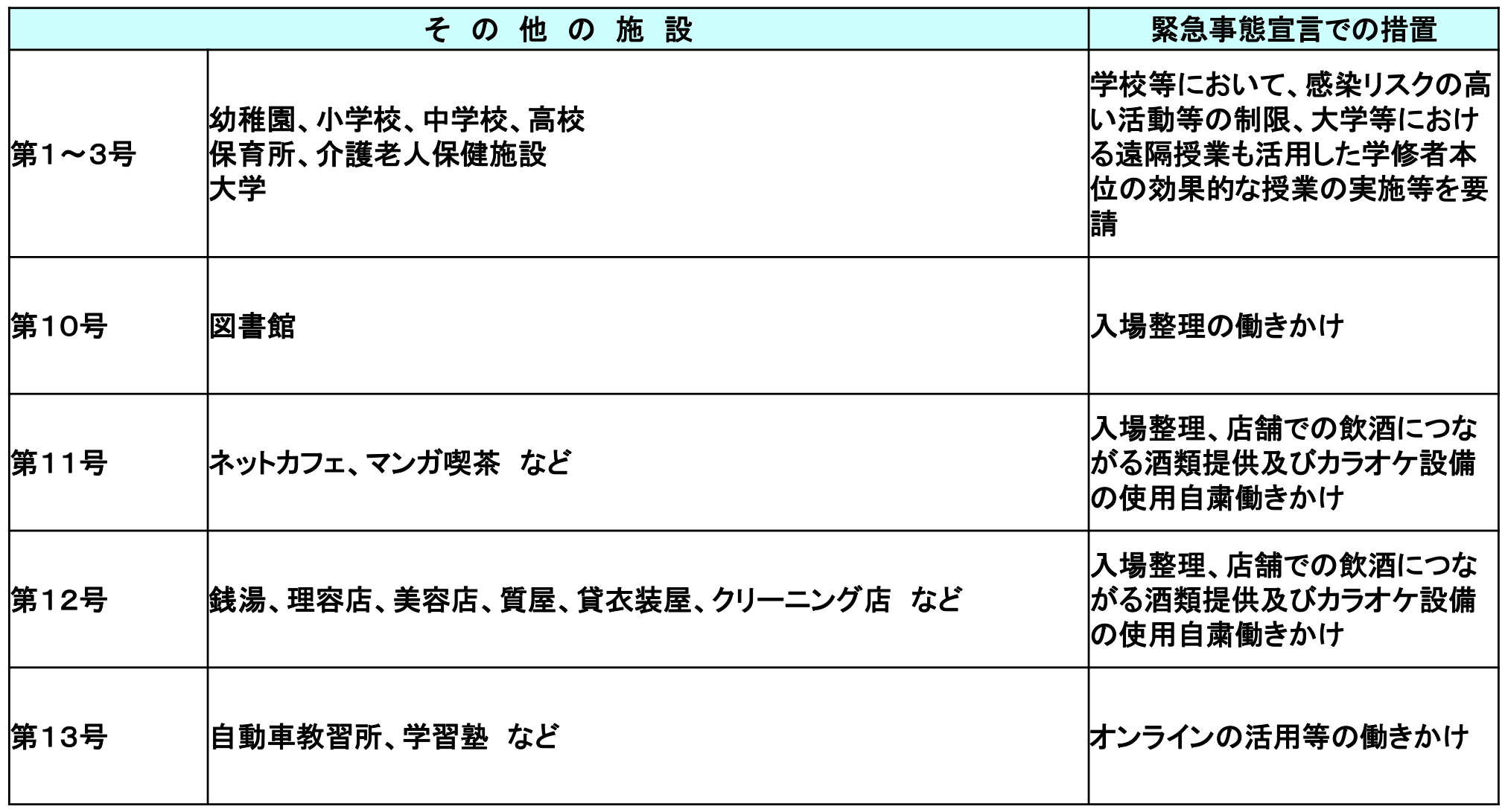

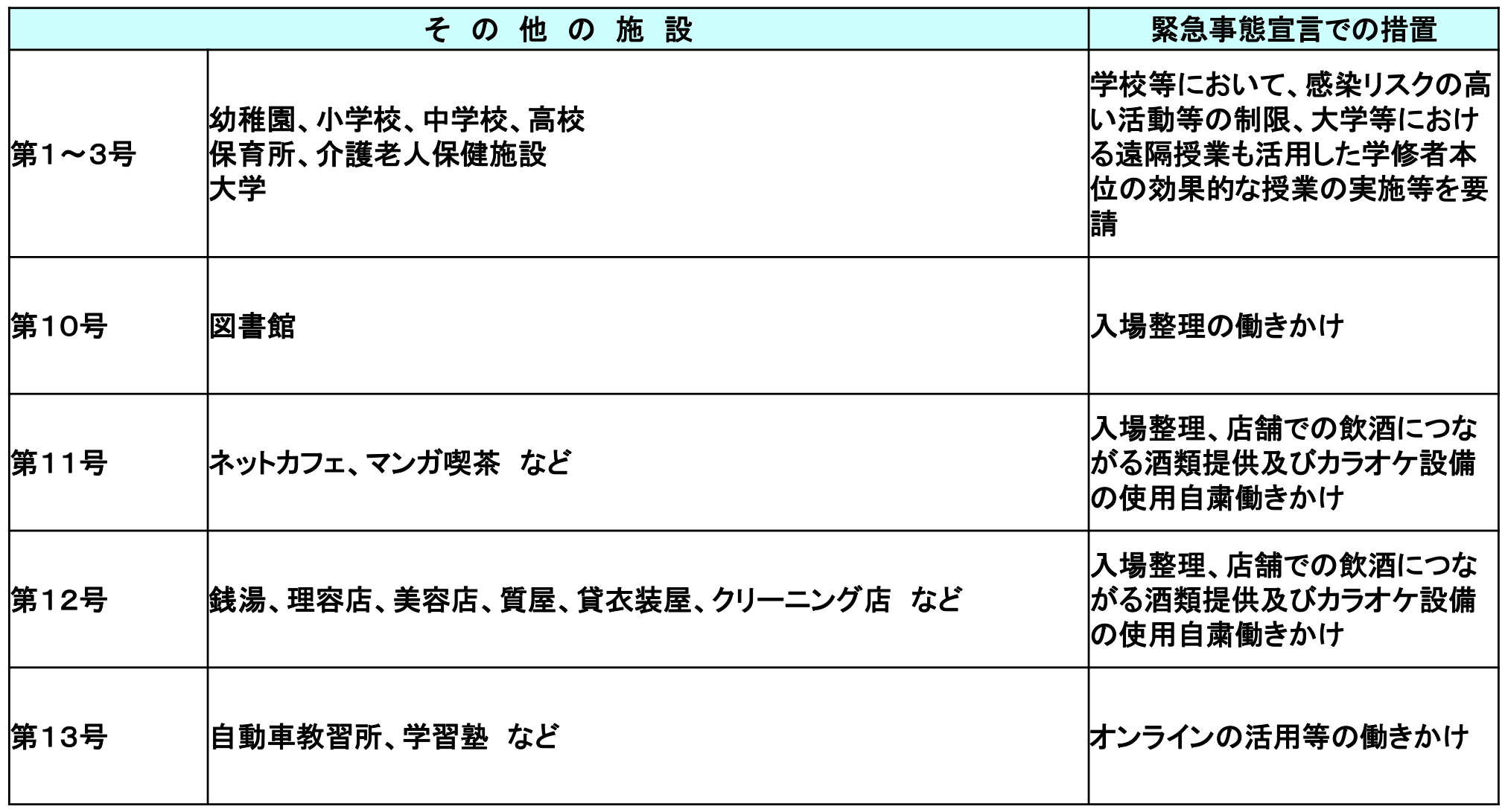

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)

感染防止策の徹底を要請することに加え、感染リスクの高い活動等の制限、大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等を要請すること。

(Ⅱ)図書館(第10号)

感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理等を働きかけること。

(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)

感染防止策の徹底を要請することに加え、入場整理、酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)・カラオケ設備使用の自粛等を働きかけること。

前記①から③までに示した施設は、あくまでも例示であり、各特定都道府県知事は、施設の具体的な態様に応じ、取扱いを決定すること。

また、特定都道府県知事は、前記①から③までに示した取扱いとは別途の取扱いを行うことができることに留意すること。

<人数管理・人数制限等について>

例えば以下のような方法があることに留意すること。

施設全体での措置

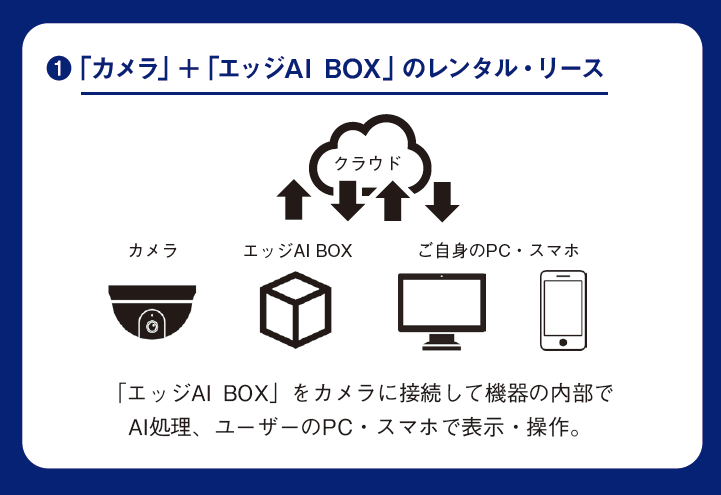

出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う

出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う

売場別の措置

入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う

一定以上の入場ができないよう人数制限を行う

アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

(5)施設の使用制限について

(まん延防止等重点措置が実施されている県)

(1)法に基づく営業時間の短縮等の要請を行う施設

知事が定める期間および区域(区や市町村単位)において、以下のとおり取り扱う。

なお、地域の感染状況等に応じて、知事の判断により知事が定める区域以外の地域においても、飲食店等に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。

対象:

・飲食店

・遊興施設のうち食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店

宅配・テイクアウトを除き、原則として、20時までの営業時間の短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請すること。

また地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において酒類の提供を行わないよう要請すること。

業種別ガイドライン(特にアクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底)を遵守するよう要請を行う。

ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象にしないこと。

いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。(なお、本事務連絡では例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックスなどへの要請を想定するものではない)

(2)営業時間の短縮等の働きかけを行う施設

不要不急の外出自粛を徹底することおよび、施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、以下の通りとする。

<営業時間短縮などの働きかけ>

(Ⅰ)イベント関連施設

劇場、観覧場、演芸場、映画館など(第4号)

集会場、公会堂(第5号)

展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール(第6号)

ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)(第8号)

当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安までとする要請を行うこと。

イベント開催以外の場合は、20時までの営業時間短縮の要請(1,000平米超の場合)又は働きかけ(1,000平米以下の場合)を行うこと。

(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など(第9号の一部)

博物館、美術館など(第10号。ただし、次の③に示すとおり、図書館を除く。)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

なお、イベントを開催する場合には、当該都道府県におけるイベントの営業時間短縮の目安を適用すること。

<運用の目安>

上記の(Ⅰ)イベント関連施設(Ⅱ)イベントを開催する場合がある施設ともに、以下の「人数上限」「収容率」のうち、いずれか小さい方を限度とする。

人数上限

5000人

収容率

↑大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

実際のイベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、各都道府県が、当該例示も踏まえ、イベントの特性に応じて収容率の目安を適用することとなる。個別イベントの態様・実績等を踏まえながら個別具体的に判断する必要があることに留意すること。

(Ⅲ)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

(Ⅰ)幼稚園、学校(第1号)、保育所、介護老人保健施設等(第2号)、大学等(第3号)、自動車教習所、学習塾等(第13号)

(Ⅱ)図書館(第10号)

(Ⅲ)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設(第11号)

1,000平米超のものについては20時までの営業時間短縮要請、1,000平米以下のものについては20時までの営業時間短縮の働きかけを行うこと。

(6)施設の使用制限について

(緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置終了後の取扱い)

①緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県

(Ⅰ)まん延防止等重点措置を実施すべき区域となった場合

上記「(5)施設の使用制限について(まん延防止等重点措置が実施されている県)」のとおり取り扱うことを基本とする。

(Ⅱ)まん延防止等重点措置を実施すべき区域とならなかった場合

地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和することとなる。

具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。なお、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図ること。

ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)

法第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請については、当面継続することとし、その後、地域の感染状況を踏まえながら、段階的に緩和すること。

営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。

飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチンの接種状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。

(なお、本事務連絡では、いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい)

イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設

地域の感染状況等を踏まえながら、各都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。

②まん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外された都道府県

地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和することとなる。

具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。なお、再度、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図ること。

ア 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第24条第9項)

法第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請については、当面継続することとし、その後、地域の感染状況を踏まえながら、段階的に緩和すること。

営業時間及び対象地域等については、地域の感染状況に応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。

飲食を主として業としている店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチンの接種状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること。

(なお、本事務連絡では、いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい)

イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設

地域の感染状況等を踏まえながら、各都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。